Prólogo

Esta brevísima compilación de textos pretende dar una pequeña muestra de la variedad de registros que tiene la narrativa fantástica actual de nuestro país (aunque también tenemos a Gilda Manso invitada desde Argentina, territorio legendario de lo fantástico). El lector encontrará aquí, sobre todo, su variante más discreta: autores de los que se habrá oído hablar, pero no ocupan aún espacios ostentosos en los escaparates literarios.

De la narración gráfica a la mini ficción, de los mitos antiguos al zombi contemporáneo, la imaginación mexicana encuentra caminos tan distintos y complejos como su propia geografía. En estas páginas hallarán voces muy particulares que narran un apocalipsis hecho de malvavisco, un local de pollos rostizados de nombre enigmático, las palabras sagradas que dan la vida a objetos inanimados…

Esperamos que la disfruten.

Gabriela Damián Miravete

La medalla del Nilo, Armando Saldaña Salinas

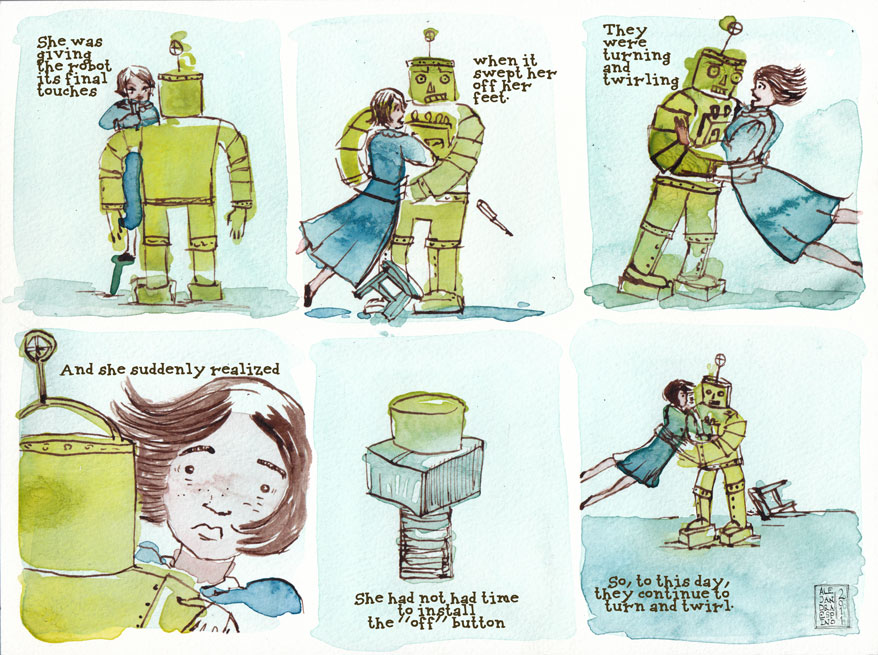

Robot, Alejandra Espino

La memoria de Alicia, Ana Teresa Hernández

Bombones, Óscar Luviano

Estirpe, Gilda Manso

La piel dorada, Erika Mergruen

Estuvieron aquí, Gabriela Damián Miravete

Siamesas, Alejandra Espino

Ibbur, Óscar Luviano

Alfombras, Gilda Manso

Dedicado a Juan Oviedo, Santiago Ruíz Velasco Bazán

Roedores, Karen Chacek

Típico, Raquel Castro Maldonado

Deterioro, Miguel Antonio Lupián Soto

La medalla del Nilo, Armando Saldaña Salinas

- Era una lluviosa tarde de otoño cuando Cecilia bajó del carruaje en Burnham Thorpe. El tren solo la había podido llevar hasta King's Lynn, y el resto del trayecto lo había tenido que organizar ella. El pueblo apenas y merecía el nombre, tan pequeño era. Más bien era el lugar donde los granjeros locales podían reunirse. Residencias Tudor no muy impresionantes se alineaban a ambos lados de la pequeña avenida principal. Pero aquí era donde la larga misión de Cecilia concluía.

Las noticias por supuesto no habían llegado todavía, no lo harían por algunos días más. En el mismo Londres apenas se enterarían en unas horas que una bala de mosquete había atravesado a Nelson. El gran héroe había muerto en Trafalgar. Un chispazo brilló en el horizonte, con el apagado retumbar del trueno llegando a los oídos de Cecilia algunos segundos después. El cielo nublado le daba a Burnham Thorpe un aire melancólico, casi fúnebre. Dentro de muy poco, Cecilia sabía, los cielos de toda Inglaterra compartirían el mismo luto.

Un bulto en su bolsa empezó a moverse hasta que Cecilia lo golpeó y se quedó callado.

Un par de mirlos descansando sobre las largas ramas de un olmo atrajeron su atención con su canto. Cecilia sonrió. Los bosques de Norfolk estaban llenos de gorriones, pinzones y estorninos, pero Cecilia era parcial al canto de los mirlos. Algún recuerdo olvidado de su infancia, quizá. Mirlos, o el graznido de cuervos y urracas. A Cecilia le gustaba esa aparente contradicción en su carácter y no se preocupaba por encontrar las razones. Las amplias praderas que se extendían desde Lincolnshire hasta Norfolk yacían sobre las cimas de las colinas locales como un chal deshilachado. Los surcos de los campos de cultivo espolvoreados por las primeras escarchas del año.

Cecilia se dirigió a la Iglesia de Todos los Santos, donde el reverendo Nelson, padre del famoso hijo, había sido rector hasta el último día de su vida apenas hacia un par de años. Una brizna helada soplaba del este, quizá desde el Mar del Norte, a lo largo de la avenida principal. Hilos de humo negro se elevaban de todas y cada una de las chimeneas. La principal, y única, taberna de Burnham Thorpe se encontraba ya llena, a pesar de la hora. Hombres de todas las edades, la mayoría vistiendo largas chupas, casi hasta las rodillas, bajo sus gastadas casacas. Otros, jóvenes más modernos, preferían los nuevos "chalecos" que terminaban rectos hasta la cintura bajo sus casacas. La mayoría ignoraron a la joven muchacha, pero los pocos que se molestaron en voltear dejaron descansar su mirada por algunos momentos más de lo apropiado.

Cecilia vestía un sencillo robe-chemise de fina muselina blanca y de talle alto, con escote amplio, tan de moda reciente en el continente pero no aquí todavía. Los hombres observaron escandalizados sus brazos descubiertos. Era un capricho de su parte, por supuesto. El clima no era el apropiado. Justo había pensado colocarse su chaqueta Spencer, pero resistió la tentación, no deseando darles la satisfacción. Su largo pelo obscuro y rizado lo llevaba recogido en un moño con guedejas, como las mujeres de rango en Paris esta temporada.

En realidad, en la corte Napoleónica las mujeres ya vestían diseños menos cómodos una vez más, como en los días de María Antonieta, con sedas suntuosas y terciopelo, bordados y con encajes, pero obviamente estas personas ni enteradas, así que no había motivos de preocupación. A Cecilia estos "nuevos" cortes le molestaban. Todas esas mangas largas, tan decentes, drapeadas o abullonadas en los hombros y con escotes más cerrados. ¡Era casi como si la Revolución nunca hubiera ocurrido!

Cecilia estaba convencida que todas esas cabezas habían rodado para que las mujeres pudieran por lo menos exhibir sus brazos al aire libre.

Los gritos de un niño persiguiendo a su hermanita la hicieron voltear. Las dos criaturas orbitaban alegremente alrededor de una mujer, no tan grande en realidad, que llevaba cargando una enorme canasta llena de frutas. Un mechón rebelde de pelo castaño escapaba los bordes de su cofia y caía tercamente sobre sus ojos. Con infinita paciencia, la mujer soplaba cada cuantos segundos para despejar su vista. Mientras tanto los niños continuaban jugando y dando vueltas, completamente ajenos a la situación.

Cecilia observo en silencio a los niños, revoloteando alegremente alrededor de su cansada madre. En otro mundo, esos podrían ser sus retoños. Cecilia había decido, hacía mucho, que en esta otra vida ella tendría un par de niños también. Un niño y una niña.

Pero no en esta vida. Los caminos no recorridos. El bulto en su bolsa volvió a saltar inquieto, golpeando con los otros objetos en su bolsa, hasta que Cecilia perdió la paciencia y sacó al espejo de su bolsa.

—¿Qué?—susurró entre dientes cerrados.

El rostro en la superficie del espejo era el de un hombre de mirada sardónica y de cara lampiña. - —No te desquites conmigo. Tu escogiste esta vida.

—¿Que quieres? La gente me está viendo.

El rostro se calló y empezó a hacer gestos con los dedos de sus manos.

—¿Que estás haciendo?— las manos preguntaron en silencio—. Tenias que estar en Paris desde ayer.

Cecilia movió sus dedos sobre su cara, como si estuviera arreglando su maquillaje.

—Tengo algo que hacer antes de regresar a Paris. Los veré a todos mañana.

—¿Qué es lo que tienes que hacer? Tu tarea acabó ya. En Trafalgar.

Cecilia volvió a meter el espejo dentro de su bolsa. Técnicamente, al ser el Gran Maestre de su Orden, su hermano era su superior. Eso no cambiaba el hecho que Cecilia sabía que su hermano era un idiota.

La iglesia no era particularmente grande, pero su campanario era tan alto que se elevaba por encima de los olmos a su alrededor. Un par de ancianos arboles custodiaban la entrada a la colina donde se erguía la iglesia, visible a través de las ramas de sauce. Un sendero de grava conducía a las puertas de la iglesia…

* * *

El largo bauprés del Príncipe de Asturias surgió de entre el humo negro que los envolvía, como si una enorme cortina se abriera, y los marineros ingleses gritaron de sorpresa. Los dos navíos españoles a babor estaban ahora tan cerca que sus velas se confundían con las del mismo Victory. El buque insignia de la flota británica se inclinó peligrosamente hacia babor. Cecilia se encontraba en el combés, justo entre el palo de mesana y el palo mayor, agarrada del pasamanos, su casaca cubierta en hollín y pólvora después de haber permanecido los últimos treinta minutos dentro de las tinieblas de la primera cubierta, justo por encima de la línea de flotación. Intentando ayudar a los asustados alféreces a cargar pólvora y municiones para las armas más pesadas del Victory, la labor se había convertido en un infierno que no parecía terminar nunca, sus oídos casi reventados al punto de la sordera por el cañoneo constante. Finalmente, un irresistible deseo de volver a ver el sol y salir del vientre de aquel inmenso ataúd la habían hecho escalar a través del hueco del combés. Todo para encontrarse que el sol no era más visible aquí arriba que en la caverna de la primera cubierta.

Cecilia se dio cuenta que era casi imposible respirar, astillas y polvo asfixiando el aire. Justo entonces, una falange de fogonazos explotó a lo largo de la cubierta enemiga, las balas de mosquete lloviendo sobre las defensas de babor del Victory. Una andanada de metralla siguió, los gruesos tablones de roble del Victory volando en más astillas. Cecilia se aventó pecho tierra y se cubrió la cabeza. Se irguió con lentitud, sacudiendo las faldillas de su casaca. Los pliegues estaban pegajosos por la grasa de los cañones, la abertura en su espalda marcada en negro. Con cuidado se reacomodó el paliacate que escondía su largo cabello. Pocas naves españolas cargaban carroñadas, Cecilia lo sabía bien, o sea que uno de los buques atacando directamente al Victory en ese momento debía ser el Santa Ana.

—¡Artilleros a babor!—gritó Robinson, intentando imponer algún orden desde el alcázar, donde otros oficiales también están reunidos ladrando ordenes a diestra y siniestra. Efectivamente, Cecilia notó que varios cañones en este lado estaban rodando sueltos y sin nadie que los operara.

En ese preciso momento una andanada de artillería sacudió al navío de línea inglés por el lado de estribor. El Victory estaba casi inmóvil por la falta de viento, al igual que los dos navíos españoles, casi a tiro de pistola, y no había alternativa más que batirse cuerpo a cuerpo. Maldiciones en varios idiomas se podían escuchar fácilmente, aun sobre el escándalo de los cañones. Cecilia saltó de repente, antes de ser atropellada por dos granaderos cargando municiones frenéticamente hacia los dos cañones en el castillo de proa. Los cañones eran medianos, de 12 libras cada uno, y las municiones eran fáciles de transportar, pero la sopa de astillas envolvía a ambos hombres, y con las manos ocupadas no podían cubrir sus ojos.

Cecilia volteo desesperada hasta que encontró a Nelson. Se le podía distinguir fácilmente, su entallada casaca llena de medallas y la manga de su brazo derecho doblada donde había sido amputado algunos años antes. Era casi como si el gran héroe tuviera algún impulso suicida ese día. A pesar del pandemonio a su alrededor, Nelson no perdía la compostura, su ojo fijo en su catalejo, observando nervioso las franjas rojas y negras del monstruo español, el Santísima Trinidad, que se erguía sobre los mares con sus cuatro cubiertas de artillería y sus 136 cañones, en ese momento enfrascado con el tres-puentes Temeraire. - A su lado, el contramaestre también se encontraba absorto con su catalejo, intentando leer las señales del Temeraire por entre la humareda reinante. Las banderas ascendían entre el humo de los cañones, repetidas por las fragatas que navegaban entre los navíos de línea más pesados. El contramaestre era un viejo zorro de mar que no necesitaba consultar el libro de señales para interpretar el mensaje.

—Las velas de mesana del Neptune francés han caído y les impiden disparar a sus baterías de estribor—informó a Nelson con voz ronca de tanto gritar. El almirante apuntó su catalejo a donde se encontraba el buque francés. La visibilidad era muy pobre, pero pudo ver a otro dos-cubiertas francés sin trinquete ni palo mayor, inmovilizado.

—De la orden de izar las velas de proa—indicó Nelson al Capitán Hardy, quien inmediatamente mandó al Primer Oficial. Mientras tanto, las carroñadas inglesas en el castillo de proa, disparadas a mayor altura que la cubierta del Santa Ana, habían terminado por devastar a los pocos cañones que quedaban en uso en su alcázar.

Nelson notó la presencia de Cecilia y le ofreció una breve sonrisa antes de regresar su atención al catalejo en su mano. La batalla había sido ganada casi desde el principio, cuando Villeneueve, a bordo del Eucentaure de ochenta cañones, ordenó al mediodía la retirada y rompió la formación de media luna de la flota combinada ante las dos líneas separadas dirigidas por Nelson, a bordo del Victory, y del Almirante Collingwood, en el Royal Sovereign. La virada desordenada, varios capitanes españoles no habían estado de acuerdo con la decisión del almirante francés, fue víctima fácil del ataque organizado de los ingleses. La flota combinada había navegado a sotavento, pero en este fatídico día, los vientos habían sido débiles, y hasta esto había servido en contra de ellos. Si, la batalla estaba ganada, pero la situación era todavía un caos absoluto.

Un piquete agudo pinchó a Cecilia en la pierna en ese momento. Maldiciendo, desenfundó su espada. El rostro de una muchacha carcajeándose apareció a lo largo de la brillante hoja metálica.

—¡No me había divertido tanto en años, Cecilia!—gritó su espada.

—Me da mucho gusto—murmuró Cecilia. La muchacha en la espada rió más fuerte. Detrás de su larga cabellera pelirroja, Cecilia podía distinguir la bandera tricolor de Francia ondeando entre el humo de Trafalgar.

—¿No me digas que te están dando escrúpulos a la mera hora?—preguntó su espada.

—No seas estúpida, Jeanette. ¿Estás tú lista, más bien?

La imagen de la muchacha dejó de reír, pero sus labios formaron una cruel sonrisa.

—Tengo a Nelson en la mira en este mismo momento, corazón.

* * *

El sol agonizante pintó las nubes de Burnham Thorpe de terracota, justo cuando el landó de cuatro caballos arribó frente a los dos sauces, afuera de la Iglesia de Todos los Santos. La señora que bajó del carruaje, ayudada por un par de lacayos, ya tenía más de cuarenta años, pero aun así mantenía una postura y dignidad que su propio esposo habría envidiado.

A pesar de lo que muchos creían, Frances Nelson escuchaba todo, y conocía bien los maliciosos rumores y burlas. Ella genuinamente continuaba amando a su famoso esposo, sin embargo, aun cuando no lo había vuelto a ver en los últimos cinco años. Frances sabía que muchos la tildaban ya de la anciana loca del pueblo. Irónicamente, todo esto le causaba gracia. Había pasado más de una tarde imaginando como seria el acabar sus días como la anciana local, como cualquier solterona amargada. Quizá debería empezar a coleccionar gatos. Toda comunidad rural en Inglaterra tenía una, por supuesto, tan ubicuas como el idiota de la aldea. Visualizaba a visitantes de todos los extremos del imperio, viniendo a la pequeña Burnham Thorpe para poder ver a la loca esposa del gran Nelson.

El interior de la iglesia era, como de costumbre, más frio que el exterior debido a su humedad. Las pobres rodillas de Frances resentían cada visita, pero no por eso iba a dejar de hacerlas, claro. Alguien tenía que rogar por el alma de su esposo, y no iba hacerlo esa mujerzuela en Merton Place.

Frances vestía un grueso chal de cachemira sobre su jubón ceñido y una larga falda basquiña de colores obscuros. En vez de una cofia ordinaria, Francés utilizaba una mantilla de seda para cubrir su cabello recogido. - Como era normal, no había casi nadie a esta hora dentro de la iglesia. Ni siquiera el vicario se encontraba a la vista. Esto le recordó a Edmund, el padre de su esposo y el antiguo reverendo local. Al principio el viejo solo había aceptado conocer a la esposa de su famoso hijo a regañadientes, pero eventualmente se había convertido en su mayor aliado y confidente. Durante los fríos inviernos en Norfolk siempre iba a visitarlos, y normalmente permanecía al lado de Frances cuando su hijo se encontraba en altamar, que era todo el tiempo. Cuando su famoso hijo abandonó públicamente a su esposa para permanecer al lado de su amante en Merton Place (en vez de simplemente mantener a su amante escondida como era el deber de todo caballero inglés), Edmund había repudiado públicamente a su hijo. Su muerte hacía unos cuantos años había sido un duro golpe, uno más, para Frances.

Se sentó en su lugar de costumbre y se arrodilló para iniciar sus oraciones. Encontraba una paz en estos momentos que era difícil explicar en palabras, pero que reconfortaban su existencia. Cuando terminó casi saltó del susto cuando vio a una joven muchacha que no reconoció sentada a su lado. No había un solo ruido dentro de la iglesia, y Frances no entendía como la joven se le había acercado con tanto sigilo. Habiendo tantos lugares vacios tampoco entendía porque se había sentado justo al lado de ella. Aun así le sonrió e hizo un ademan como que se iba a parar cuando la otra mujer puso la mano sobre su brazo.

—Espere, Fanny—dijo ella.

Nadie más que la gente que la conocía íntimamente le decía así. Esto era escandaloso.

—Disculpe—preguntó Frances—. ¿La conozco?

—No—contestó la joven—, pero su esposo me pidió en su lecho de muerte que le trajera esto…

* * *

El Redoutable francés había peleado valientemente hasta el final, sus 74 cañones contra los 100 del HMS Victory. Sus hombres se habían inclusive atrevido a abordar al navío insignia inglés. O por lo menos lo habían intentado. Para ahora, casi dos horas después de iniciada la batalla, un segundo tres-puentes británico se había colocado a estribor del Redoutable y lo había atrapado entre dos fuegos, arrasando su casco. Su palo mayor finalmente cayó, irónicamente sobre el buque inglés, cuyos masteleros de juanete se desplomaron sobre la cubierta del francés. Era un verdadero desorden.

Ninguno de los muchísimos tiros de los 74 cañones del Redoutable, sin embargo, habían causado semejante daño como un solitario mosquete. Cecilia estaba arrodillada al lado del cuerpo de Nelson, mientras el doctor veía desesperado como se le iba la vida. El tiro había sido uno en un millón, atravesando la distancia entre ambos buques en un instante. Había venido desde las cofas del Redoutable, y entrado por el brazo izquierdo, atravesando el pulmón y alojándose en una vértebra. La sangre del gran hombre, más obscura de lo que debía ser, se mezclaba con la arena que se había esparcido en toda la cubierta para evitar los resbalones.

—Pronto, hay que llevarlo a su cabina—ordenó Hardy.

—No creo que tenga ningún caso—admitió el doctor en voz baja, para que solo el capitán pudiera escucharlo.

—Aquí no, maldición—respondió Hardy—. ¡Aquí no!

Acto seguido, Cecilia se quitó el paliacate de su cabeza y cubrió el rostro de Nelson. Hardy y el doctor, ambos, exclamaron su asombro al descubrir los largos rizos de Cecilia.

—Capitán—dijo ella—, hay que llevar al almirante bajo cubierta. Antes que el resto de la tripulación se dé cuenta lo que ha pasado. No hay tiempo que perder en detalles.

Hardy asintió con el ceño fruncido. La enfermería estaba llena a reventar de cuerpos heridos, hacinándose en el interior del victorioso Victory, así que ordenó a ambos que llevaran el cuerpo a una de las bodegas en la segunda cubierta.

Durante las siguientes tres horas, el doctor hizo lo que pudo, pero el mismo Nelson, entre momentos de delirio y de lucidez, sabía que perdían su tiempo. Poco a poco se fue desangrando en una lenta agonía. Todos los oficiales se reunieron a su alrededor en una solemne vigilia. - Fue Hardy en persona quien le comunicó que un cuarto de la flota enemiga había sido hundida, y otros 14 barcos habían arriado bandera. La flota inglesa, en cambio, no había perdido un solo navío.

—Es la mayor victoria naval en la historia de la humanidad—opinó Hardy.

—Informé al Almirante Collingwood que él debe tomar el mando de la flota a partir de este momento. Ya no importa si alguien se entera. Que conduzca a los navíos capturados a Gibraltar.

Hardy salió sin decir una sola palabra, dispuesto a cumplir la ultima orden de su comandante en jefe.

—Doctor—gruñó Nelson—, dennos un momento a solas.

El doctor volvió a ver a Cecilia, pero estaba demasiado cansado para discutir. Calladamente, salió de la pequeña habitación en busca del capitán.

—Acércate, vieja amiga—dijo Nelson. Su voz era tan débil que Cecilia tuvo que agacharse hasta que su rostro tocaba casi al de Nelson. Con una mano sucia impidió que su cabello cayera sobre el almirante.

Nelson buscó en vano su casaca hasta que Cecilia se la acercó. Con enorme delicadeza, y utilizando su única mano, Nelson quitó la medalla más pequeña. Sonrió cuando notó la confusión en el rostro de Cecilia.

—Te debo la más grande victoria de mi vida, pero esta me la gané a pulso. No es tan grande como el chelengk que me ofreció el sultán turco, pero es por la misma hazaña.

—La batalla del Nilo—dijo Cecilia, aceptando la pequeña medalla.

—Antes que las noticias lleguen a Inglaterra, lleva esto a mi amor verdadero. Para que me recuerde siempre. Pídele perdón de mi parte. A final de cuentas, le fallé. Rompí la promesa que le hice.

—¿A Fanny, mi señor?—pregunto Cecilia—. ¿A su esposa en Burnham Thorpe?

A pesar del dolor, Nelson frunció el ceño y casi se yergue sobre un codo.

—¡Por supuesto que no! A Emma. ¡Llevadlo a Emma en Merton Place!

Claro, pensó Cecilia. La amante, siempre la amante. Antes que la fiel esposa, la amante venía primero.

—Muy bien, mi señor. Yo lo llevaré a su verdadero amor.

Cecilia salió de la bodega y regresó lentamente a la tercera cubierta, donde hombres corrían por doquier. Consideró por un instante recoger su pelo y volverse a poner el paliacate, empapado ahora con la sangre de Nelson, pero no lo hizo. Por todas partes se podían ver navíos desarbolados del trinquete y del mesana, incapaces ya de navegar y flotando a la deriva. Mas lejos, en dirección nordeste, algunas cuantas velas españolas y francesas habían sobrevivido a la catástrofe y se retiraban penosamente, entre ellos el San Justo. El Neptune francés, también, siendo remolcado por un par de fragatas francesas. Todo mundo parecía estar gritando. Desenvainó su espada y la observó con mirada perdida. En el desconcierto y confusión de la cubierta principal nadie se molestó en voltear a verla, ni su comportamiento era el más peculiar en ese momento. El rostro de Jeanette, maquillada en pólvora, devolvió su mirada desde el otro lado de su espada.

—Buen tiro—dijo Cecilia.

—Gracias. Buen manejo de los vientos, o lo que sea que hayas hecho. Por eso eres la mejor entre nosotras. Trafalgar es una victoria inglesa.

—Y Nelson muere—añadió Cecilia.

- —Y Nelson muere—aceptó Jeanette, encogiéndose de hombros—. El costo del futuro que queremos construir.

Cecilia afirmó con la cabeza.

—¿Estás bien, hermanita?—preguntó Jeanette. Cecilia casi podía creer que la preocupación era sincera.

—Lo estaré.

—Muy bien. Te veré en Paris en unas horas. El Gran Maestre ya nos está esperando para la segunda parte del plan.

Cecilia envainó su espada, un infinito cansancio sobre sus hombros. Su vida en esos momentos le parecía algo bastante pobre y sinsentido. A nadie había beneficiado su existencia. Si hoy muriera, ¿acaso alguien lo lamentaría? ¿Alguien se daría cuenta siquiera? Nadie sabía quién era o lo que hacía, o porqué lo hacía. ¿Cuál había sido el punto?

Cecilia se desabrochó el cinturón y arrojó su espada al mar. Las aguas estaban llenas de espadas rotas o perdidas…

* * *

Cecilia sonrió. Con su jubón ceñido y su larga basquiña cubriendo sus piernas, Frances Nelson parecía una maja española más que una remilgada y propia señora inglesa.

—No entiendo—dijo Frances—. Mi esposo… ¿ha muerto?

—Murió bajo mis propios ojos.

—¿Pero cómo? Mi esposo se encuentra cerca de Cádiz, en un lugar llamado…

—El Cabo de Trafalgar, así es.

—¿Pero cómo pudiste tu estar a bordo? ¿Y regresar tan rápido?

—La explicación no tendría ningún sentido para ti. Ten esto. Solo así me creerás.

Frances aceptó el pequeño objeto envuelto en un pañuelo de lino. Al desenvolverlo inmediatamente lo reconoció. Un sollozo escapó sus labios. Era cierto. Todo lo que decía esta extraña mujer era la verdad.

—Esa misma noche se desató una tormenta. Muchos de los barcos capturados no pudieron aguantar más, como el Santísima Trinidad, que se hundió con todos sus heridos. Algunos otros pudieron llegar a las costas del Golfo de Cádiz. Pero en los siguientes días toda Inglaterra sabrá que Nelson ganó la más grande batalla naval en la historia.

—¿Y eso a mí de que me sirve?

Cecilia agarró la mano de la mujer mayor y apretó con fuerza.

—Entiende que en sus últimos momentos, su único pensamiento no era el de la victoria, o inclusive de Inglaterra. Era el de su verdadero amor…

Frances sonrió finalmente, y una lagrima solitaria rodó sobre su mejilla. Ella siempre había sabido que su esposo la amaba. A ella y a nadie más a la hora de la verdad. Siempre había sabido que los rumores y burlas estaban equivocados. Volvió a sonreír y quiso agradecer a la extraña muchacha, pero su lugar estaba vacío.

Los zapatos de Cecilia aplastaron la grava al pasar bajo los sauces. La noche había caído ya sobre Burnham Thorpe. Se abrazó ella misma para protegerse del frio, pero en vez de sacar la chaqueta de su bolsa, hizo un gesto rápido y su vestido se desvaneció. Las alas de manchas rojas, negras y naranjas se extendieron en el frio de Norfolk. Con un par de aleteos la pequeña mariposa monarca tomó vuelo.

Una brillante estela multicolor en dirección hacia el sur y las calles adoquinadas de Paris.

FIN