Armonía del cosmos. Ciencia y literatura en la Nueva España

Introducción

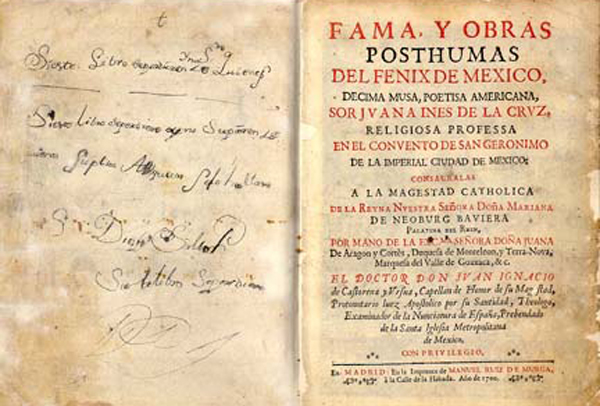

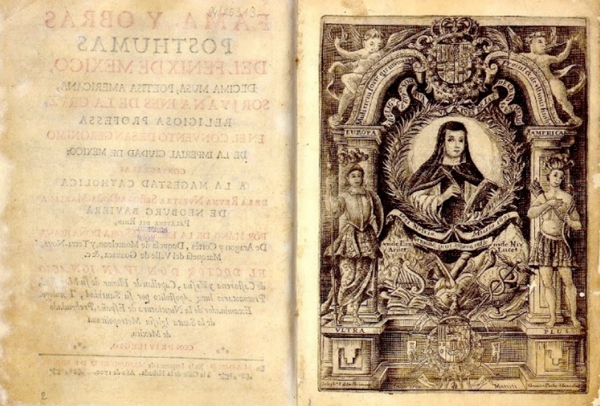

Fama y obras pósthumas.

Fama y obras pósthumas.

Fama y obras pósthumas.

En su célebre libro sobre la literatura europea, Ernst Robert Curtius apunta una curiosa característica del papel que tenían los escritores en la época clásica: "Toda la Antigüedad consideró a los poetas como sabios, maestros, educadores". Esta característica se vuelve no sólo propia de este periodo, sino que se extiende en el tiempo hasta las primeras etapas de la modernidad: "Para la Edad Media, y todavía para el siglo XVI, los autores son ante todo autoridades científicas". En consecuencia, nos encontramos en la época de sor Juana con un ideal poético que implica que el poeta debe tener una sabiduría que abarque todas las áreas: "[…] se suele afirmar que la poesía contiene y debe contener no sólo una sabiduría secreta, sino también un conocimiento universal de las cosas" (1955). Este conocimiento, por supuesto, también se extiende al científico.

Fama y obras pósthumas.

En su célebre libro sobre la literatura europea, Ernst Robert Curtius apunta una curiosa característica del papel que tenían los escritores en la época clásica: "Toda la Antigüedad consideró a los poetas como sabios, maestros, educadores". Esta característica se vuelve no sólo propia de este periodo, sino que se extiende en el tiempo hasta las primeras etapas de la modernidad: "Para la Edad Media, y todavía para el siglo XVI, los autores son ante todo autoridades científicas". En consecuencia, nos encontramos en la época de sor Juana con un ideal poético que implica que el poeta debe tener una sabiduría que abarque todas las áreas: "[…] se suele afirmar que la poesía contiene y debe contener no sólo una sabiduría secreta, sino también un conocimiento universal de las cosas" (1955). Este conocimiento, por supuesto, también se extiende al científico.

No debe ser extraño para nosotros que una de las cosas que más admiraron los contemporáneos de sor Juana sea su amplitud de conocimientos. De esta manera no sólo se señalaba la calidad del artificio de su poesía, sino que también se exaltaba su multitud de saberes. Su primer biógrafo, el padre Calleja, dice a los lectores de la Fama y obras pósthumas, que los tomos de obras de sor Juana publicados tenían "[…] llenas las dos Españas con la opinión de su admirable sabiduría" (ALATORRE, 2007). Más adelante, Calleja contrasta a aquellos ingenios que tuvieron maestros que les explicasen sus dudas con sor Juana, que no tuvo maestros.1 Calleja, así, admiraba su habilidad versificadora, su aptitud para el estudio y la variedad de sus conocimientos, que resultaban sorprendentes porque eran innatos. Por supuesto, esto lo dice el biógrafo en el muy particular estilo barroco con sintaxis complicada y metáforas conceptuosas:

No prevenía entonces que ingenios de categoría tan superior pueden en la perspicacia de su entendimiento contener las ciencias como en semilla, que da copioso fruto a cultivo ligero, para que sólo les hace falta la arbitraria propiedad de los términos, que si tal vez no sirve a la inteligencia sustancial, aprovecha siempre de explicarse al uso de los maestros. Éstos la faltaron siempre a esta prodigiosa mujer, pero nunca la hicieron falta; dentro de sola su capacidad cupieron cátedra y auditorio para emprender las mayores ciencias, y para saberlas con la cabal inteligencia que tantas veces se asoma a sus escritos (ALATORRE, 2007).

Este párrafo hace de sor Juana una mujer de cualidades superiores a los grandes escritores. Según Calleja, si bien existen personas cuya facilidad de entendimiento es innata (en el muy peculiar estilo del biógrafo: "pueden en la perspicacia de su entendimiento contener las ciencias como en semilla"), éstas suelen mejorar su aprendizaje por medio de un maestro. Sor Juana, en cambio, causa admiración porque siempre careció de ellos. Calleja lleva las cosas a la hipérbole: la maravillosa poetisa no los necesitaba ("nunca le hicieron falta"), de modo que su entendimiento era superior, pues se debía únicamente a su gran capacidad natural.

Curiosamente, aun después de que la fama de sor Juana como poeta decayó, mantuvo la de mujer de muchas noticias y ciencias.2 Benito Jerónimo Feijoo representa esta postura, que dejaba de valorar a la monja como creadora, pero que mantenía su admiración por ella debido a su sabiduría. En el discurso XVI "En defensa de las mujeres" de su Teatro crítico universal, el erudito español escribió:

La célebre monja de México, sor Juana Inés de la Cruz, es conocida de todos por sus eruditas y agudas poesías, y así es excusado su elogio. Sólo diré que lo menos que tuvo fue el talento para la poesía, aunque es lo que más se le celebra. Son muchos los poetas españoles que la hacen grandes ventajas en el numen, pero ninguno acaso la igualó en la universalidad de noticias de todas facultades (ALATORRE, 2007).

La misma sor Juana, sin afirmar expresamente su propio conocimiento, explica en la Respuesta a sor Filotea (1957)3 que siempre tuvo una pasión innata por aprender. Por supuesto, esto se lo presentaba al literariamente travestido obispo de Puebla4 , Fernández de Santa Cruz, como un plan para llegar a la más sublime de las ciencias del mundo católico del siglo XVII: la teología.5 La poetisa advertía que era imposible entender los saberes teológicos sin comprender los de las otras ciencias:

Con esto proseguí, dirigiendo siempre, como he dicho, los pasos de mi estudio a la cumbre de la sagrada teología; pareciéndome preciso, para llegar a ella, subir por los escalones de las ciencias y artes humanas; porque ¿cómo entenderá el estilo de la reina de las ciencias quien aun no sabe el de las ancilas? (Ibidem).

En la misma carta, sor Juana indica que su inclinación al saber le había generado problemas: "[…] no quiero (ni tal desatino cupiera en mí) decir que me han perseguido por saber, sino sólo porque he tenido amor a la sabiduría y a las letras, no porque haya conseguido ni uno ni otro". Y posteriormente, señala un caso en específico en el que "[…] una prelada muy santa y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de Inquisición […] me mandó que no estudiase" (Ibidem). Sin embargo, el ansia de saber en la poetisa era tan fuerte que

[…] aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios crió, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal. Nada veía sin refleja; nada oía sin consideración, aun en las cosas más menudas y materiales; porque como no hay criatura, por baja que sea, en que no se conozca el me fecit Deus, no hay alguna que no pasme, si se considera como se debe. Así yo, vuelvo a decir, las miraba y admiraba todas; de tal manera que de las mismas personas con quienes hablaba, y de lo que me decían, me estaban resaltando mil consideraciones (Ibidem).

1 Estrictamente, esto no es del todo cierto, ya que sor Juana tuvo como maestros al menos a quien le enseñó a leer y, por otra parte, a Martín de Olivas, quien le dio veinte lecciones de latín, según Calleja (ALATORRE, 2007).

2 La fama de sor Juana como poetisa iba ligada al estilo barroco y se la solía comparar con Góngora (véase ALATORRE, 2007). Cuando el neoclásico se impuso y condenó el barroco, sor Juana también fue poco valorada. Un pionero de esta postura fue Feijoo, pero es en el siglo XIX que la monja deja de ser valorada como poeta y se convierte en una figura más célebre por su conocimiento que por su escritura. Por su parte, Francisco Pimentel, después de condenar el estilo gongorino, se lamenta de que sor Juana lo hubiera seguido: "Verdaderamente causa dolor ver ingenios como el de sor Juana extraviados de esta manera; y es seguro que le costaba más trabajo escribir tales despropósitos que una poesía de mérito […]" (Ibidem). Otra figura del hispanismo del siglo XIX, Marcelino Menéndez y Pelayo, describió la poesía de sor Juana: "En tal atmósfera de pedantería y de aberración literaria vivió sor Juana Inés de la Cruz, y por eso tiene su aparición algo de sobrenatural y extraordinario. No porque esté libre de mal gusto, que tal prodigio fuera de todo punto increíble, sino porque su vivo ingenio, su aguda fantasía, su varia y caudalosa (aunque no muy selecta) doctrina, y sobre todo el ímpetu y ardor del sentimiento, así en lo profano como en lo místico, no sólo mostraron lo que hubiera podido ser con otra educación y tiempos mejores, sino que dieron a algunas de sus composiciones valor poético duradero y absoluto" (Ibidem).

3 Los textos de sor Juana son citados por Obras completas, editadas por Antonio Alatorre, Alfonso Méndez Plancarte y Alberto G. Salceda, según se apunta en la bibliografía (se actualiza en algunos casos el uso de mayúsculas).

4 El obispo usó el seudónimo femenino "Sor Filotea de la Cruz" para escribir una carta a sor Juana, a la que ella contesta en su Respuesta, asumiendo el mismo juego, es decir, tomando al obispo por Sor Filotea.

5 Hoy entendemos por ciencia aquellas disciplinas que aplican estrictamente el método diseñado en los siglos XVII y XVIII por Isaac Newton, Francis Bacon, Descartes, entre otros, y actualmente teorizado por filósofos como Popper y Kuhn; sin embargo, en el siglo XVII el significado era algo más amplio, designaba un saber, por ello la inclusión de la teología dentro de las ciencias. Baste con ver la definición del Diccionario de autoridades (1729): 'Conocimiento cierto de alguna cosa por sus causas y principios; por lo cual se llaman así las facultades como la teología, filosofía, jurisprudencia, medicina, y otras'. Por supuesto, para el mundo controlado por la monarquía española no podía haber un conocimiento más cierto de alguna cosa que la teología.

La ciencia en la Nueva España

Esta natural inclinación al saber debió encontrar en la Nueva España del siglo XVII un ambiente propicio para crecer, pues existía una importante comunidad de interesados en la ciencia, que siempre estaban ansiosos por novedades. En México se conocieron muy pronto los avances científicos europeos. Esto ocurrió a través del comercio de libros, que se esforzaba por obtener siempre lo más reciente en cuanto a conocimiento científico; los libreros novohispanos "[…] incluso se hacían traer del Viejo Mundo por medio de agentes comerciales, los libros que necesitaban y que fueron conocidos en la Colonia antes que en la metrópoli" (TRABULSE, 1994).6Esta curiosidad entre los científicos mexicanos vino acompañada de una relativa laxitud de la censura. Si en toda la monarquía hispánica se había instaurado un aparato represor y vigilante de la ortodoxia, la Inquisición en la Nueva España fue bastante relajada en cuanto a los libros con contenidos científicos, como informa Elías Trabulse:

[…] no parece que la represión libresca del Santo Oficio haya sido un obstáculo lo suficientemente poderoso como para ahogar el desarrollo científico de la Nueva España. Los censores no pocas veces fueron tolerantes al permitir que se introdujesen en la Colonia libros de ciencia aparentemente inocuos y cuyos temas abtrusos [sic] debieron serles casi siempre incomprensibles. Sólo cuando la prohibición aparecía registrada en el Índice de libros prohibidos el libro era confiscado y destruido. Pero a menudo ese Índice resultaba obsoleto pues no registraba publicaciones de diez o veinte años atrás[,] algunas de las cuales, aunque posteriormente fueran declaradas prohibidas, pudieron circular con cierta facilidad mientras se actualizaba el Índice […] (1994).

Sin embargo, este panorama de apertura no era universal. Por ejemplo, la ciencia médica de la época de sor Juana era reacia a los descubrimientos realizados en Europa y repetía las ideas de Galeno (Ibidem). Al mismo tiempo, en otras ciencias convivían lo antiguo y lo moderno, de modo que el panorama científico era sumamente heterogéneo: "lo que caracteriza al ambiente científico de los siglos XVI y XVII es la más amplia diversidad de tendencias, que se manifiesta en la existencia simultánea de las teorías más contrapuestas y no pocas veces irreductibles" (Ibidem). Éste sería el ambiente científico del que se nutrió sor Juana y que reflejaría en su obra: al lado de la curiosidad y el avance de conocimientos nos encontramos con doctrinas que serían abandonadas completamente en los siguientes siglos.

6 Trabulse (1994) indica que existía un enorme tráfico de libros científicos provenientes de Francia, Bélgica, Austria, Portugal, Italia y España, entre otros; y agrega que Galileo, Descartes y los algebristas italianos fueron leídos directamente en el texto original, mientras que otros como Newton pudieron ser consultados a través de sus comentadores. Una muestra del comercio de libros científicos puede encontrarse en un registro de libros que manda desde Sevilla un tal Luis Padilla, en el que figura una abundante cantidad y variedad de libros científicos (entre los que se encontraban las obras de Copérnico), lo que muestra el interés y curiosidad de los científicos novohispanos (véase LEONARD, 1953). Otro caso que ilustra la capacidad del comercio de libros de saltar los exámenes de la Inquisición es el de la amplia biblioteca de Melchor Pérez de Soto, quien reunió cientos de volúmenes, muchos de matemáticas y, sobre todo, de astrología. Entre sus libros se contaban los de Kepler y Copérnico, prohibidos por la Inquisición, así como una abundante colección astrológica, por la cual llamó la atención del Santo Oficio, quienes lo detuvieron y encarcelaron (véase LEONARD, 1974). La mayoría de sus libros, salvo los de astrología, fueron devueltos a su viuda; de este caso concluye Leonard: "Está claro, por lo tanto, que se permitió sólo un poco menos que la libre circulación de todo libro en los reinos de ultramar españoles y que la variedad y riqueza del acervo literario que allí disfrutó, excedió con mucho a lo que entonces estaba al alcance de los habitantes de Nueva Inglaterra" (LEONARD, 1974).

La medicina en la obra de sor Juana

Esta ciencia al parecer le interesó mucho a nuestra poetisa. Por ejemplo, en su gran poema Primero sueño (2004) dedica más de cien versos a hablar de los procesos corporales que ocurren durante el dormir y que provocan el soñar. En este aspecto, el conocimiento científico de sor Juana se parecía mucho al de sus contemporáneos, que, como ya vimos, reproducía a Galeno y a sus seguidores medievales. Por ejemplo, sor Juana alude al proceso digestivo, producto del calor de los órganos como el corazón, el estómago y el hígado: el estómago transformaba el alimento en una sustancia conocida como quilo, que después era convertida por el hígado en sangre, que era repartida al resto del cuerpo (véase GRANADA, 1989),7 a su vez el corazón evaporaba la sangre y la enviaba al cerebro, en forma de los clásicos cuatro humores de la medicina galénica (véase GRANADA, 1989), los cuales producían los sueños: ésta, pues, si no fragua de Vulcano,

templada hoguera del calor humano,

al cerebro enviaba

húmedos, mas tan claros, los vapores

de los atemperados cuatro humores,

que con ellos no sólo no empañaba

los simulacros que la estimativa

dio a la imaginativa

[…]

sino que daban a la fantasía

lugar de que formase

imágenes diversas. […] (2004).

Pero sor Juana no limitó su interés científico a su gran poema filosófico; también encontramos muestras de su conocimiento en lugares insospechados como sus poemas amorosos. Uno de ellos es muy interesante por su descripción fisiológica del fenómeno del llanto:

Mandas, Anarda, que sin llanto asista

a ver tus ojos; de lo cual sospecho

que el ignorar la causa es quien te ha hecho

querer que emprenda yo tanta conquista.

Amor, señora, sin que me resista,

que tiene en fuego el corazón deshecho,

como hace hervir la sangre allá en el pecho,

vaporiza en ardores por la vista.

Buscan luego mis ojos tu presencia,

que centro juzgan de su dulce encanto;

y cuando mi atención te reverencia,

los visüales rayos, entre tanto,

como hallan en tu nieve resistencia,

lo que salió vapor se vuelve llanto (CRUZ, 2009).

No es de extrañar esta cuidadosa descripción fisiológica dentro de un poema amoroso. Las lágrimas tenían una larga tradición como tópico de la poesía amatoria, y la forma en que se expresaba dicho tópico estaba bien definida: los poetas utilizaban el conocimiento médico como parte de sus descripciones del sentimiento amoroso: "[…] los tópicos de las lágrimas funcionan en una casuística bastante racional de la pasión amorosa, donde sor Juana sigue en mayor medida la tradición de acudir a los saberes médico-filosóficos" (GONZÁLEZ ROLDÁN, 2009).8

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, de Rembrandt.

La lección de anatomía del Dr. Nicolaes Tulp, de Rembrandt.

Para los pensadores sobre el amor de la Edad Media y la temprana Edad Moderna, este sentimiento se explicaba fisiológicamente, ya que se trataba de una enfermedad. De acuerdo con ellos, el amor entraba por los ojos, imprimiendo la imagen del objeto amado en el amante. A esta impresión acompañaba una reacción que se parecía no poco al acto de soñar. El corazón literalmente se calentaba y ardía, haciendo que los humores se calentasen al punto de ebullición, y estos ascendían en forma de vapor hasta la cabeza. Estos humores evaporados eran llamados espíritus y salían en forma de rayos, al ver la figura amada (véase GONZÁLEZ ROLDÁN, 2009).

Es en este punto que la explicación que ofrece sor Juana del llanto del amante se vuelve ingeniosa: esos espíritus evaporados que salen por los ojos se encuentran con la nieve de la amada, metáfora de su blanca piel, y por tanto se enfrían nuevamente y vuelven a su estado líquido, transformándose en lágrimas, que bañan el rostro del amante. Las lágrimas se explican así no sólo como procedentes de la tristeza, sino como parte del complejo proceso que el amor genera en el cuerpo. La expresión del amor en este poema se manifiesta a través del conocimiento médico manejado sutil y poéticamente. La poetisa hace así un uso agudo del conocimiento corporal y médico de su época para hacer este soneto amoroso sumamente expresivo.

7 El libro Introducción al Símbolo de la Fe de fray Luis de Granada parece haber sido una de las fuentes más importantes para el Primero sueño de sor Juana, como muestran las notas de Alatorre, Méndez Plancarte y el acucioso trabajo de Soriano Vallès. Tal libro no tiene exactamente un propósito científico, lo que se proponía Granada en la primera parte de su libro era mostrar la grandeza de Dios, que se manifestaba en la creación, y para ello reunió muchísimo del conocimiento científico de su época.

8 Un buen ejemplo de esta tradición se encuentra en el soneto VIII de Garcilaso, "De aquella vista pura y excelente". En el caso de la poesía española, Aurora González Roldán realiza un excelente repaso de las lágrimas en la tradición española, de Garcilaso a sor Juana (2009).

Astronomía y metereología en la obra de sor Juana

Uno de los saberes científicos más apreciados en la poesía era la astronomía. Uno de los tópicos más consagrados era la perífrasis astronómica (CURTIUS, 1955), una forma de indicar una fecha o un lapso transcurrido, en la que se utilizaba una larga frase que refería al movimiento de los planetas y las constelaciones según se entendía en aquella época. Este recurso fue usado por no pocos poetas, entre ellos la misma sor Juana en el Primero sueño.9 Este saber astronómico ha sido uno de los más estudiados en la obra de la poetisa novohispana y objeto de varias discusiones.10 En todo caso, el interés de sor Juana en esta ciencia no fue nimio. Al margen de la maravillosa perífrasis astronómica con que empieza el gran poema sorjuanino, podríamos evocar también otros lugares donde la monja demostró su conocimiento astronómico.Uno bastante interesante es una composición de un juego de villancicos dedicados a la Asunción de la Virgen, que se cantaron en la catedral de México en 1679. En los villancicos era frecuente el uso del recurso alegórico, como señala Martha Lilia Tenorio (1999): "En estos juegos es muy común el recurso 'en metáfora de', es decir, la invención de una alegoría continuada a lo largo de toda la composición, para contar más brillante o plásticamente las historias de siempre". Es decir, metafóricamente la figura religiosa celebrada o la festividad era asociada a un elemento terrenal conocido para el espectador con el fin de que le fuera más comprensible la doctrina, por ejemplo los santos o la Virgen podían ser presentados realizando algún oficio humano. En otro villancico presenta sor Juana a san Pedro como maestro de esgrima, imagen que tuvo algún éxito entre los villanciqueros novohispanos (véase GUTIÉRREZ REYNA, 2011). En el villancico del que nos ocupamos, sor Juana escogió una Virgen astrónoma:

La astrónoma grande,

en cuya destreza

son los silogismos

demostraciones todas y evidencias;

la que mejor sabe

contar las estrellas,

pues que sus influjos

y sus números tiene de cabeza (1952).

En este sentido, el poema expresa que la Virgen María debe ser la mejor astrónoma, pues, de acuerdo con la iconografía, se encuentra rodeada de estrellas y por ello las conoce mejor que nadie. Sin embargo, el conocimiento astrológico de sor Juana no se detiene ahí. Por ejemplo, aprovecha las ideas de las constelaciones del Zodiaco para generar un complejo concepto que exprese una verdad teológica:

Signo fue de Virgen,

pues entrando en ella

el Sol de Justicia,

conservó intacta su virginal pureza (Ibidem).

En este caso sor Juana se vale del viejo conocimiento astrológico de las constelaciones del zodiaco para expresar la perpetua virginidad de María. Como es sabido, una serie de constelaciones es atravesada por el Sol a lo largo del año, desde nuestra perspectiva. Es decir, cuando el Sol sale y se oculta, este astro se encuentra en la misma posición que uno de los doce conjuntos de estrellas que conforman el zodiaco; se dice por tanto que el Sol entra en un signo. Sor Juana, pues, se vale de una doble asociación, por un lado la Virgen María se identifica con el signo de Virgo por obvias razones y, por otro, el Sol se identifica con Cristo debido a una vieja asociación.11 Cristo es concebido dentro de María, como el Sol penetra en la constelación de Virgo.12

En este caso sor Juana se vale del viejo conocimiento astrológico de las constelaciones del zodiaco para expresar la perpetua virginidad de María. Como es sabido, una serie de constelaciones es atravesada por el Sol a lo largo del año, desde nuestra perspectiva. Es decir, cuando el Sol sale y se oculta, este astro se encuentra en la misma posición que uno de los doce conjuntos de estrellas que conforman el zodiaco; se dice por tanto que el Sol entra en un signo. Sor Juana, pues, se vale de una doble asociación, por un lado la Virgen María se identifica con el signo de Virgo por obvias razones y, por otro, el Sol se identifica con Cristo debido a una vieja asociación.11 Cristo es concebido dentro de María, como el Sol penetra en la constelación de Virgo.12

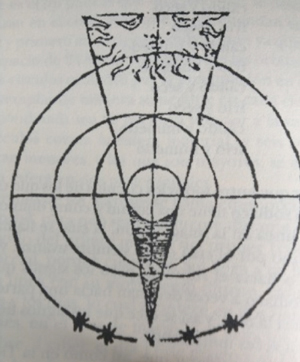

Esta misma ciencia astronómica había diseñado ya complejas explicaciones acerca del movimiento de los cielos, las cuales solían mezclarse con reflexiones metafísicas sobre la naturaleza del universo, como ocurre con la Physica speculatio de fray Alonso de la Vera Cruz, extenso comentario a los libros científicos de Aristóteles que era usado como libro de texto en la Real y Pontificia Universidad de México. En este trabajo, fray Alonso incluyó a manera de apéndice un tratado de Campano de Novara titulado De sphera, que resumía la doctrina ptolemaica del movimiento celestial. En este texto Campano de Novara explicaba los eclipses de la siguiente manera:

[…] el eclipse de sol ocurre cuando el sol y la luna se encuentran en conjunción entre los dos puntos o nodos mencionados o, más precisamente, una vez que la luna se interpone entre nuestro planeta y el sol; de modo que, en verdad, [la luna sola] no priva de la luz del sol, sino que tanto la tierra como la interposición de la luna privan de la luz del sol (2012, traducción libre mía).

Dicha explicación ya se correspondía en términos generales con la moderna, aunque todavía era dependiente del complejo sistema astronómico ptolemaico. Esta misma teorización es la que aborda sor Juana poéticamente en El divino Narciso (1955) para describir la forma en la que se produce un eclipse. En esta obra Eco, que representa al Diablo, explica que la oscuridad que se genera al morir Narciso, que representa a Jesucristo, no es producto de un eclipse de causas naturales, como las descritas por Campano de Novara:

[…] no causa este eclipse

aquel natural concurso

del sol y la luna, cuando

–los dos luminares juntos

en perpendicular línea–

la interposición del uno

no nos deja ver al otro,

y así el sol parece obscuro,

no porque él lo esté, sino

porque no se ven sus puros

resplandores. […].

Junto a los fenómenos astrológicos se estudiaban los metereológicos. Desde los clásicos libros de Aristóteles, Acerca del cielo y Metereológicos,13 los tratados de astronomía solían contener también algunas observaciones sobre lo que hoy conocemos por meteorología. Varios avances ya se habían hecho en esta área; por ejemplo, desde la época de Aristóteles se conocía ya bien el ciclo del agua (véase ARISTÓTELES, 2008).

Al mismo tiempo, existían una serie de especulaciones acerca de la naturaleza de los relámpagos, sobre las que abundaré más adelante.14 Éstas se vieron reflejadas en una silva que formó parte de los Epinicios gratulatorios que varios de los poetas de la corte escribieron en honor del virrey conde de Galve, por haber tomado medidas para combatir la piratería en el golfo de México. En esta composición (2009), sor Juana dice que la grandeza del conde la inspira a escribir, tal inspiración se compara con la forma en que la nube produce el rayo:

Así preñada nube, congojada

de la carga pesada

de térreas condensada exhalaciones,

sudando en densas lluvias la agonía

–víbora de vapores espantosa,

cuyo silbo es el trueno

que al cielo descompone la armonía–,

el pavoroso seno

que concibió la máquina fogosa

[…]

rasga, y el hijo aborta, luminoso,

que en su vientre aun no cupo vaporoso (Ibidem).

Por supuesto, la aparición del trueno y del rayo se expresan en manera poética y metafórica: el rayo es el feto de una nube que es madre, mientras que el trueno se produce por sus gritos de parto. Esta compleja imagen poética sin embargo es una descripción precisamente científica. Así, si sor Juana dice que la nube está "congojada / de la carga pesada / de térreas condensada exhalaciones", hace alusión a la explicación de Aristóteles del ciclo del agua:

Mientras la tierra permanece quieta, la humedad en torno a ella, evaporada por los rayos del sol y por el restante calor de arriba, asciende; en cambio, cuando el calor que la elevó la abandona y una parte se escapa hacia el lugar superior mientras otra parte se debilita al elevarse demasiado en el aire que hay por encima de la tierra, el vapor se condensa de nuevo al enfriarse por la pérdida de calor y por el lugar donde se halla, y se forma agua a partir del aire: y, una vez formada, se desplaza nuevamente hacia la tierra. La exhalación que surge del agua es el vapor; la que a partir del aire se transforma en agua es la nube (ARISTÓTELES, 2008).

De esta manera, sor Juana usa metáforas poéticas para indicar que la nube se encuentra formada por las exhalaciones del vapor procedente de la tierra, que se condensa al enfriarse, como ya había explicado Aristóteles. Igualmente, cuando nuestra poetisa nos dice que la nube es una "víbora de vapores espantosa, / cuyo silbo es el trueno", alude complicadamente a la creencia de cómo se formaba el trueno. Según Aristóteles, las nubes eran producto de dos exhalaciones, una seca y otra húmeda, la seca "queda atrapada en el proceso del enfriamiento del aire" y "se desprende al condensarse las nubes y, desplazándose y chocando con violencia contra las nubes circundantes, produce un impacto, cuyo ruido se llama trueno" (Ibidem). Así se expresa la relación causa efecto que tiene la nube con el trueno como la relación que tiene la víbora con su silbido.15

Por otra parte, si sor Juana dice que el rayo es concebido por una máquina fogosa, a la que rasga al salir, probablemente esté aludiendo a la creencia aristotélica de que el rayo era un fuego. Según Aristóteles, después del proceso que genera el trueno, el "viento expulsado arde la mayor parte de las veces en una combustión tenue y débil, y eso es lo que llamamos relámpago, lo que ocurre cuando el viento se ve como si estuviera revestido de color" (Ibidem). Aunque tomando varias licencias poéticas, sor Juana aprovecha las metáforas y complicados conceptos de esta composición para hacer una descripción muy exacta de cómo se producían las nubes, el rayo y el trueno, de acuerdo a las creencias científicas de su época.

9 Por ejemplo, Francisco de Aldana dice su edad: "basta decir que cuatro veces ciento / y dos cuarenta vueltas dadas miro / del planeta seteno al firmamento, / que en el aire común vivo y respiro" (1985). Góngora, por otra parte, dice que era primavera, entre abril y mayo, cuando el protagonista de las Soledades naufragó: "Era del año la estación florida / en que el mentido robador de Europa / (media luna las armas de su frente, / y el sol todo los rayos de su pelo), / luciente honor del cielo, / en campos de zafiro pace estrellas" (2001). Sor Juana, en el Primero sueño, indica que anochecía cuando empezó a dormir y soñar: "Piramidal, funesta, de la tierra / nacida sombra, al cielo encaminaba / de vanos obeliscos punta altiva, / escalar pretendiendo las estrellas" (2004). Su perífrasis es singular, ya que no se vale de referencias a planetas y constelaciones, sino que describe el movimiento del sol alrededor de la tierra, que genera una sombra cónica que sería la noche.

10 En general la crítica reconoce en sor Juana el conocimiento del sistema ptolemaico. Gaos indica: "El saber astronómico atestiguado se contiene dentro del sistema antiguo y medieval del mundo, dominante aún, incluso entre los cultos, incluso entre los cultos conocedores del sistema copernicano, pero fieles a la Iglesia, que aún no admitía este sistema" (1969). Por otra parte, Paz piensa que el universo de sor Juana era y no el de Ptolomeo: "Es claro que sor Juana tuvo noticias, así hayan sido imperfectas y vagas, del cambio del estatuto de la Tierra, el Sol y los planetas", pero que tuvo precaución en demostrar estas noticias; por otra parte, dentro de su interpretación hermética de Primero sueño, cree que este universo corresponde al universo infinito de los hermetistas del siglo XVII: "Es imposible confundir el mundo de Primero sueño con el de la cosmografía tradicional. En sus descripciones del espacio celeste no alude nunca a los descubrimientos de la nueva astronomía y no sabemos qué pensaba realmente acerca de temas controvertidos y peligrosos como el heliocentrismo, la infinitud del universo y la pluralidad de mundos habitados. […] su mundo no tiene contornos claros ni límites precisos. Esto lo distingue radicalmente del cosmos tradicional que fue un mundo armonioso. […] Por último, rasgo moderno entre todos: su mundo carece de centro y en sus espacios deshabitados el hombre se siente perdido. Es un mundo que, si no es infinito, provoca sentimientos e imágenes que son propias de lo infinito" (1983). Sabat de Rivers, con base en los tópicos de la tradición, indica: "Sor Juana, a pesar de conocer seguramente las ideas de Galileo a través de su amigo Sigüenza y Góngora, prefería, por su formación, a Tolomeo. […] Desde la poesía medieval el mundo tolemaico era un tema tradicional" (1976). Por su parte, Alatorre opina: "Es probable, repito, que sor Juana haya tenido noticias de la nueva astronomía. Pero si acaso las tuvo […], se guardó muy bien de manifestarlo. La teoría heliocéntrica estaba enérgicamente condenada por Roma, y lo menos que quería sor Juana era 'ruido con el Santo Oficio'" (1985). Aunque esta cuestión resulte atractiva, no pasa de la especulación: dado que sor Juana nunca lo menciona, es imposible probar que tuviera o no conocimiento de la astronomía copernicana o de cualquier otra, lo que sí es claro es que sus referentes eran ptolemaicos.

11 "Sol de justicia" se refiere, en la tradición judeocristiana, al día del juicio, en el que Dios dará el pago por sus acciones a los hombres, según aparece en Malaquías (1998). A partir de este pasaje, habría una identificación de Dios con el sol de justicia, que prevalecería en la liturgia de Navidad y Epifanía. Por otra parte, la identificación metafórica de Cristo con el sol quedaría reforzada por algunos pasajes del Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo se manifiesta en toda su gloria, su figura es comparada con la del sol. Sobre esta tradición, también pudo haber tenido alguna influencia la idea de Jesucristo como dador de vida y luz para los redimidos. Siguiendo esta tradición, sor Juana hace que su representación de Cristo en el auto sacramental El divino Narciso se refiera a sí mismo como un sol, pues dice que "las canoras aves / con músicas suaves / saludan mi hermosura, / de más luciente sol, alba más pura" (1955).

12 Este complejo entendimiento del movimiento de los cielos estaba basado en el sistema ptolemaico expresado en el Almagesto, pero sin duda era ya vox populi, lo prueban las complejas perífrasis astronómicas del inicio de la Soledad primera de Góngora y de la Carta para Arias Montano sobre la contemplación de Dios y los requisitos della de Francisco de Aldana. Tales poetas no necesitaron haberse leído de pe a pa los pesados volúmenes de astronomía de la época.

13 Es posible que sor Juana conociera estos trabajos a través del compendio científico realizado por fray Alonso de la Vera Cruz el siglo anterior, la Physica speculatio.

14 Los experimentos de Benjamin Franklin, en la segunda mitad del siglo XVIII, comprobaron la existencia de electricidad en las nubes.

15 Quizás más cercana a la metáfora de silbido que usa sor Juana se encuentra la explicación de Anaxágoras que Aristóteles cita en su tratado. Según Anáxagoras, el relámpago se produce de un fuego producto del éter, el rayo es el resplandor de este fuego y el trueno el silbido que se produce al extinguirse el fuego (ARISTÓTELES, 2008). Aunque Aristóteles descarta esta teoría, también él concibe el rayo como un fuego.

Conclusiones

Espero que el presente trabajo sirva como un acercamiento al papel que tenía la ciencia en la obra poética de sor Juana. Se ha visto que se consideraba indispensable para un gran poeta incluir conocimiento científico en su obra. El aprovechamiento que hacía el escritor de la ciencia en su poesía era profundamente admirado por el lector, que esperaba justamente que se desplegase un caudal erudito en un gran poema.En el caso de sor Juana se ha visto que la ciencia no era empleada únicamente como parte de los recursos expresivos que todo poeta debía utilizar para manifestar sus pensamientos, emociones e imágenes, sino que constituía también su propia y particular manera de vivir el mundo, ya que siempre manifestó un afán de conocimiento que buscaba abarcarlo todo. Si no pudo abarcarlo todo, sin duda manifestó una variedad de saberes que sorprendió a sus contemporáneos y que siguió impresionando siglos después.

Debido a lo anterior, sor Juana, sin duda mejor que nadie, supo utilizar sus conocimientos y combinarlos con su ingenio para enriquecer su universo poético y provocar la admiración de su lector, quien apreciaría no sólo la compleja e ingeniosa metáfora, sino también el conocimiento científico que desplegaba tan maravillosa poetisa. En ese mundo extraordinario que fue el Barroco se admiraba la capacidad de introducir cualquier conocimiento dentro de una obra poética, por lo que no es de extrañar el asombro que sentían sus contemporáneos por sor Juana y el título que le dieron de Décima Musa en reconocimiento de un inmenso caudal poético, que era capaz de combinar las precisas y más bellas metáforas con los conocimientos científicos más eruditos y complejos.

Bibliografía

ALATORRE, Antonio, Sor Juana a través de los siglos (1668-1910), 2 vols., México: El Colegio de México-El Colegio Nacional-Universidad Nacional Autónoma de México, 2007.

______, Antonio, El heliocentrismo en el mundo de habla española, pres. Martha Lilia Tenorio, México: Fondo de Cultura Económica, 2011.

ALDANA, Francisco de, Poesías castellanas completas, ed. José Lara Garrido, Madrid: Cátedra, 1985.

ARISTÓTELES, Acerca del cielo, Metereológicos, intr., trad. y notas Miguel Candel, Madrid: Gredos, 2008.

Biblia de Jerusalén, dir. José Ángel Ubieta López, Bilbao: Desclée de Brouwer, 1998. CRUZ, Juana Inés de la, Obras completas, t. 1, ed., intr. y notas Antonio Alatorre, México: Fondo de Cultura Económica, 2009.

______, Obras completas, t. 2, ed., intr. y notas Alfonso Méndez Plancarte, México: Fondo de Cultura Económica, 1952.

______, Obras completas, t. 3, ed., intr. y notas Alfonso Méndez Plancarte, México: Fondo de Cultura Económica, 1955.

______, Obras completas, t. 4, ed., intr. y notas Alberto G. Salceda, México: Fondo de Cultura Económica, 1957.

______, El sueño, ed., intr. y notas Alfonso Méndez Plancarte, 3ª ed., México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004.

CULIANU, Ioan P., Eros y magia en el Renacimiento, prefacio Mircea Eliade, trad. Neus Clavera y Hélène Rufat, Barcelona: Siruela, 1999.

CURTIUS, Ernst Robert, Literatura europea y Edad Media latina, 2 vols., trad. Margit Frenk y Antonio Alatorre, México: Fondo de Cultura Económica, 1955.

Diccionario de autoridades [en línea]: http://web.frl.es/DA.html

GAOS, José, "El sueño de un sueño", Historia mexicana, 1960, núm. 10, pp. 54-71. Garcilaso de la Vega, Obra poética y textos en prosa, ed. Bienvenido Morros, Barcelona: Crítica, 2001.

GÓNGORA, Luis de, Soledades, ed. Robert Jammes, Madrid: Castalia, 2001.

GONZÁLEZ ROLDÁN, Aurora, La poética del llanto en sor Juana Inés de la Cruz, Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2009.

GUTIÉRREZ Reyna, Jorge, "Andanzas de una oreja rebanada en algunos villancicos novohispanos", Acta poética, 2011, núm. 32, pp. 303-311.

GRANADA, Luis de, Introducción del Símbolo de la Fe, ed., intr. y notas José María Balcells, Madrid: Cátedra, 1989.

LEONARD, Irving A., Los libros del Conquistador, trad. Mario Monteforde Toledo, revisión Julián Calvo, México: Fondo de Cultura Económica, 1953.

______, La época barroca en el México colonial, trad. Agustín Ezcurdia, México: Fondo de Cultura Económica, 1974.

NOVARA, Campano de, De sphera, en Alonso de la Vera Cruz, Physica speculatio, ed. facsimilar María de la Paz Lara, estudio histórico y filosófico Mauricio Beuchot, introducción científica Marco Arturo Moreno Corral, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.

PAZ, Octavio, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, 3ª ed., México: Fondo de Cultura Económica, 1983.

SABAT DE RIVERS, Georgina, El "Sueño" de Sor Juana Inés de la Cruz: Tradiciones literarias y originalidad, Londres: Tamesis Books, 1976.

SORIANO VALLÈS, Alejandro, El Primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz: Bases tomistas, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2000.

TENORIO, Martha Lilia, Los villancicos de Sor Juana, México: El Colegio de México, 1999.

TRABULSE, Elías, Los orígenes de la ciencia moderna en México (1630-1680), México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

VERA CRUZ, Alonso de la, Del cielo, trad. Mauricio Beuchot Puente, coord. María de la Paz Ramos Lara, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2012.

COMENTARIOS

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación