Vol. 25, núm. 6 noviembre-diciembre 2024

Investigación social al oído

Fernando Rodrigo Beltrán Nieves y Laura Páez Díaz de León CitaResumen

Este artículo analiza la interacción entre el audio contemporáneo y las ciencias sociales y humanidades. El objetivo es estudiar los usos de divulgación que llevan a cabo tres audioiniciativas contemporáneas de investigación. En términos metodológicos, considera prácticas y reflexiones que los creadores involucrados efectúan con el medio. Los resultados de estos usos permiten a la investigación académica explorar nuevos horizontes y ampliar su comunicación especializada, mientras que los diseños de audio de estas iniciativas se han convertido en un recurso de análisis serio y actualización permanente para sus audiencias.

Palabras clave: pódcast, investigación social, cultura digital.

Social research to hear

Abstract

This article analyzes the interaction between contemporary audio and academic research in social sciences and humanities. The objective is to study the dissemination uses that three contemporary research initiatives execute. In methodological terms, it ponders practices and reflections that the involved creators perform with the audio. The results of these uses allow academic research to explore new horizons and broaden its specialized communication, while the audio proposals designed by these initiatives have become a resource for serious analysis and permanent updating for their audiences.

Keywords: podcast, social science research, digital culture.

Introducción

Resguardado en los archivos audiovisuales de la Sorbonne de París, está disponible para ser escuchado en línea un fragmento de 2:37 minutos de una conferencia de Émile Durkheim, titulada “Los juicios de valor”. Fue dictada en las aulas de la universidad el 27 de mayo de 1913. El original es un vinilo de la serie 0, número 150. La ficha técnica podría ayudarnos a responder una pregunta de nuestro presente para la Sociología que estaba fundando Durkheim: ¿cómo sonaba la sociología francesa en el despertar del siglo xx? Aquella ficha anotó algo más que el título de la exposición; registró el clima —20°C— y observaciones al audio: “fuerte y claro, frío, un poco de ruido”.

Un siglo después de esta grabación, el audio ha cobrado una relevancia exponencial en el ecosistema cultural de nuestro tiempo, y para los creadores de sonido se viven “tiempos gloriosos” (Zumeta, 2020). En este marco, la siguiente pregunta puede sintetizar la incógnita que busca despejar este artículo: ¿cómo suena la investigación social de nuestro tiempo? ¿Qué clase de interacciones ocurren entre las ciencias sociales y el audio? Ilustrémoslo de otra manera, con un pasaje clásico de ciencia ficción: aquella escena de Matrix, de 1999, donde Morpheus, el contrabandista más buscado, le incita al protagonista Neo a tomar una elección: la píldora roja o azul. De vuelta al tedio, la píldora azul, las fichas técnicas de un básico registro auditivo que termina en un archivo universitario. O la otra opción, para nuestro caso, descubrir qué tan hondo es el pasadizo que desemboca en el país de las maravillas: el “país de la voz” en ambientes digitalizados, conocido como ecosistema contemporáneo del audio, cuyo protagonista más activo es el pódcast cultural.

Por lo menos han sido tres razones de contexto que incentivan la interacción que interesa estudiar aquí: 1) un cansancio audiovisual, consecuencia de la saturación de contenidos en ese diseño particular. 2) Positividad entre la escucha y las manos libres, relación que permite realizar cosas distintas al mismo tiempo, llamado multitasking. 3) Contenido móvil, cuyo dinamismo circula en las plataformas de audio y redes sociales, ambas incrustadas en los teléfonos personales.

Hemos pasado, entonces, de una práctica en los márgenes, de registros elementales de vinilos empolvados en archivos, a amplias posibilidades en senderos que se bifurcan. Solemos hallar en las librerías o plataformas de audio disponibles online, entrevistas, conferencias, ficciones, reflexiones colectivas e individuales, paisajes sonoros y monólogos, hasta hallar a nuestro juicio lo más experimental: audioartículos, ensayos sonoros, postales o diarios sonoros. Y a la gama de posibilidades debemos añadir ahora la investigación social o humanística orientada al audio. Se trata de investigaciones que pertenecen al campo de las ciencias sociales o las humanidades, pero que orientan los resultados del proceso investigativo a modalidades conversacionales o narrativas, disponibles en audio.

Las iniciativas que interesan resaltar aquí son los contenidos en audio que provienen de un cierto tipo de investigación social: las que son, en realidad, al mismo tiempo, diseños de textos, diseños sonoros y diseños de comunicación. Además, que se constituyen como paisajes sonoros1 a propósito de ciertas preocupaciones de la producción cultural a lo largo del siglo xx: cómo lograr una comunicación efectiva, al precisar el universo de los escuchas. Pero ahora también cómo interactuar artística y humanamente con la inteligencia artificial (Lee, 2020).

En suma, el horizonte de este ecosistema se ha ensanchado. Maneja inversiones significativas en materia de producción, diseño y comercialización de pódcast. Se observa un aumento de creadores y fundación de nuevas productoras. Crecen las expectativas, surgen nuevas audiencias, participan plataformas digitales globales y se redefinen los usos tanto comerciales como intelectivos. A este crecimiento y expansión, debe agregarse el pódcast académico, impulsado hasta ahora por algún departamento universitario o, en su defecto, por miembros de la academia que participan activamente en iniciativas de audio.

Un encuentro

Sin contacto con el ecosistema del audio, la investigación social había sido una práctica de escritura y de lectura especializadas, con las exigencias que toda investigación en ciencias sociales o humanidades realiza: discusión teórica, análisis de fuentes, instrumentos de observación, etcétera. Las deliberaciones en torno a estas prácticas carecen habitualmente de algún registro en audio, salvo si se trata de conferencias, coloquios, exposiciones, entrevistas, y no siempre es el caso.

Buena parte de la práctica de investigación se enfoca en el diseño de un texto visual —títulos, subtítulos, tablas, notas al pie de página, índices— que hallará a un lector especializado, y cuya lectura es una apropiación privada, así como de desciframiento secuencial, espacial, visual. Desde otro punto de vista, la investigación social circula fundamentalmente por medio de publicaciones periódicas, impresas o digitales, que los lectores encuentran a menudo en repositorios especializados, sitios electrónicos académicos o bases de datos universitarias.

En interacción con el ecosistema del audio, la investigación social se ha convertido en un archivo de audio disponible para su descarga online. Para lograrlo, tanto la investigación como la escritura colaboran nuevamente en una faceta posterior: la escritura diseñada para ser escuchada. Es una escritura lineal, de repeticiones, de usos coloquiales, donde, en general, pero no exclusivamente, se narra o se conversa. A este encuentro y cooperación posterior lo conceptualizamos provisionalmente aquí como audicidad. Es un concepto pensado para dar cuenta de un diseño múltiple. No sólo de un texto lineal, sino al mismo tiempo del sonoro, así como una propuesta visual de comunicación. Porque la investigación social o humanística orientada al audio se dirige a audiencias determinadas por intereses y gustos parcialmente definidos.

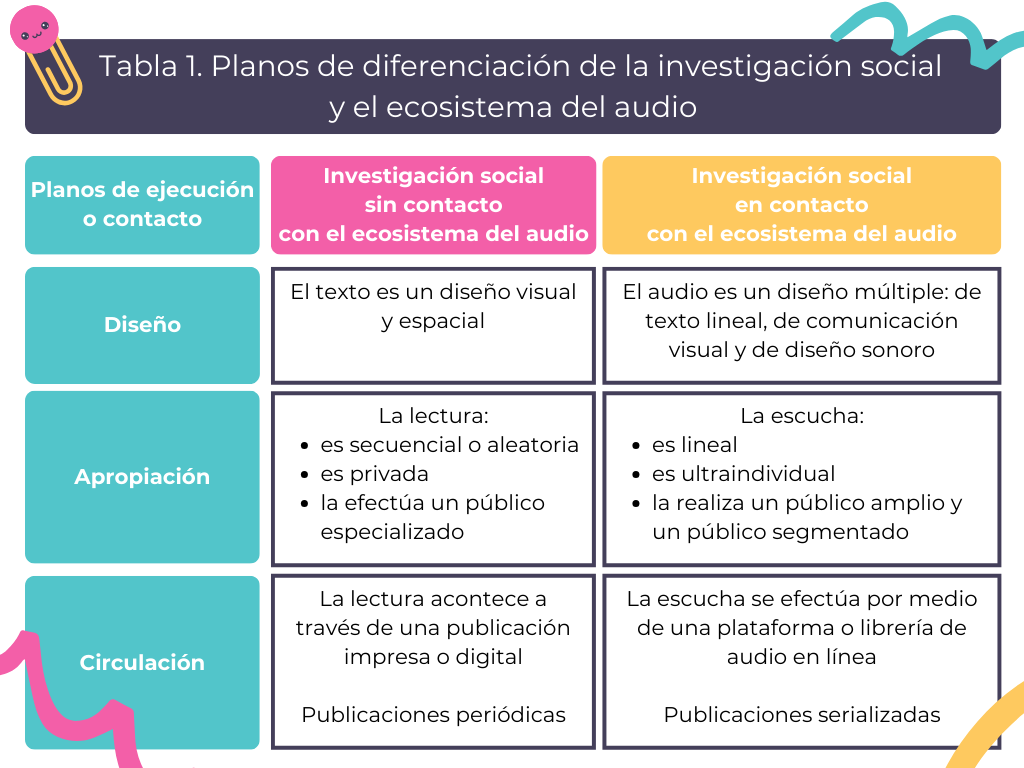

Las audioiniciativas construyen poco a poco sus audiencias y éstas se apropian de los audios por medio de una escucha lineal y ultraindividual por medio de auriculares, y las portadas de los audios sirven muchas veces como atajos de búsqueda al interior de las librerías o plataformas digitales del audio. La circulación, por su parte, ocurre a partir de la gestión o la disponibilidad de los audios, conocidos popularmente como pódcast, publicados bajo el concepto de temporadas o publicaciones serializadas. Finalmente, la recepción se lleva a cabo por medio de sitios electrónicos y plataformas de audio disponibles en línea; autopistas, ambas, a las que acuden públicos amplios o públicos específicos. La tabla 1 sintetiza lo que ocurre con la investigación social cuando se orienta (o no) hacia el ecosistema del audio.

Crédito: elaboración propia.

Aunque durante un siglo la radio confirmó la potencialidad y los usos experimentales y comunicacionales de la radio frente al micrófono, como lo documenta Álvarez Fernández en su ensayo (2021), los pódcast forman parte de ambientes sonoros personalizados, una figura afincada en tres tradiciones, no sólo la radiofónica, desde luego, sino una literaria y otra cinematográfica (Cultura Bit, 2020). En efecto, no se trata únicamente de la conciencia del “poder de una voz” (radio), sino de la trama de las historias que se cuentan (literatura) y los planos sonoros que intervienen (cine), lo anterior dentro de un ambiente altamente digitalizado. La voz, incluso digital, nos recuerda que seguimos siendo humanos, una razón antropológica para la expansión del pódcast en toda la galaxia internet.

Una actitud metodológica frente a cualquier narrativa triunfante con base en cualquiera tecnología activa es considerar de cerca las “prácticas con el medio, así como las reflexiones que los actores involucrados efectúan a su propósito” (Gómez Cruz, 2022, p. 164). Así, incrustadas en latitudes distintas, las audioiniciativas de investigación que a continuación se presentan han comprendido que en el audio concurren mucho más abiertamente y de manera más fluida, la investigación, la escritura, el diseño sonoro, la colaboración entre pares, el diseño de la imagen del audio, la conversación o la narración de los resultados de investigación. Y el audio, disponible en sitios electrónicos o las plataformas o librerías de audio disponibles online, es un medio compacto, dinámico y portátil que facilita el contacto con audiencias amplias o con audiencias mucho más definidas en el ecosistema cultural actual.

My Gothic Dissertation

Doctorante del Programa de Estudios de Lengua Inglesa en la Universidad de Iowa, Anna Williams defendió su tesis doctoral en mayo de 2019, para presentarla después como la primera tesis doctoral hecha pódcast en Estados Unidos en el verano de 2020. La tesis de Williams (2020) estableció una relación entre el plot del género gótico con testimonios de estudiantes matriculados en programas de doctorado en Estados Unidos que, como el suyo, sostienen haber vivido “experiencias de terror”. Williams diseñó una investigación narrativa testimonial en la que defendió la hipótesis de que, por un lado, las experiencias en clases, asesorías, escritura, desarrollo y defensa de tesis doctoral y, por otro, las expectativas con respecto al mercado laboral podían ser vistas como experiencias al interior de una “jaula de terror” (ubc-v Public Humanities Hub, 2021). Como si observáramos en el mundo de los estudiantes que ingresan al posgrado, sugiere Williams, experiencias de personajes característicos de las novelas góticas del siglo xix. Experiencias marcadas por la ansiedad, el síndrome del impostor o, también, como si los involucrados estuvieran lidiando permanentemente contra una “fuerza sobrenatural”: los concursos, los comités, la tesis doctoral, la salida laboral.

Profesora de lengua inglesa en la Universidad de Florida, Judith Pascoe asesoró a Williams en las facetas de investigación y escritura de la investigación, guion, logística y producción en audio de My Gothic Dissertation. Publicado durante junio, julio y agosto de 2020, fue un pódcast compuesto por un prólogo, una introducción, 4 episodios de entre 45 y 60 minutos de duración cada uno y un epílogo; todo disponible para ser escuchado en las plataformas de pódcast online.

¿Cómo fue posible una tesis doctoral hecha pódcast? Williams puso en práctica ciertas cuestiones que había entendido de la estructura de las historias contadas en audio, un modo de plantear las historias, confirmado después en los cursos de posgrado: leer los textos literarios desde diferentes ángulos y sacar conclusiones sorprendentes. Williams entendió que debía lograrse la conexión entre lo que se escucha y lo que se vive en carne propia. Lograr la “capacidad de inmersión”: la sensación de que la “voz del narrador se te mete en la cabeza” (Espinosa de los Monteros, 2020b).

Inaugurado por My Gothic Dissertation, el pódcast académico busca crear ambientes propicios para favorecer su transmisión hacia audiencias más amplias o más específicas, fomentando lo que Espinosa de los Monteros (2021) nombra la capacidad tribal del ecosistema contemporáneo del audio. Consolidar experiencias compactas o portátiles por medio de las plataformas de audios online, accesibles mediante los dispositivos personales. My Gothic Dissertation marcó el punto inaugural de las tesis doctorales orientadas al audio.

Amplify Podcast Network

Simultáneo a la tesis doctoral de Anna Williams, otro impulso significativo ha sido la agenda de publicaciones académicas en audio previstas por dos editoriales universitarias en Canadá: Simon Fraser University y University Wildrif Laurier Press. Para lograrlo se han beneficiado de montos públicos por medio del Social Sciences and Humanities Research Council of Canada y han establecido una red de podcasting académico llamado Amplify Podcast Network (2023).

Esta red comenzó sus trabajos formales en mayo de 2020. Amplify Podcast Network planeó la publicación de sus primeras tres series o programas en 2023, pero ya había estrenado el piloto Secret Feminist Agenda en junio de 2017. Esta red desea convertirse en la iniciativa referente en el mundo anglosajón, al menos canadiense, de pódcast académicos; una plataforma que reciba, edite y publique los pódcast de investigación en ciencias sociales.

El contenido académico en pódcast, asegura esta red, puede tener la misma rigurosidad que opera en las tradicionales publicaciones periódicas. Identificados por Amplify, algunos cambios indispensables para el encuentro de las ciencias sociales y humanidades con el podcasting son los siguientes: 1) Validar los pódcast como publicaciones académicas; 2) ampliar las casas editoras que produzcan investigaciones en pódcast; 3) incorporar los estudios del podcasting en las matrículas universitarias.

En el episodio 4.21, “The Introducing Amplify Podcast Network”, publicado el 28 de mayo de 2020, Hannah McGregor expuso algunos argumentos adicionales en busca del encuentro aludido. Secret Feminist Agenda es la continuación de un trabajo académico donde se problematizan artículos sujetos a dictamen bajo el criterio de doble ciego. No se ventilan nombres ni revisores, desde luego, sino argumentos y temas. El pódcast, según McGregor (2020), hace audibles ciertos pasajes, ciertas lecturas. Además de las tradicionales evaluaciones de doble ciego, McGregor cree que es posible abrir otras vías para la evaluación, la ponderación o la conversación de la producción de la investigación académica. Asimismo, es de la convicción de que el pódcast puede funcionar para hacer públicas los argumentos expuestos en los artículos a dictamen, así como experimentar por medio del pódcast otra conversación entre los especialistas y los públicos universitarios (2020).

El piloto de Amplify Podcast Network (Secret Feminst Agenda, 2022) postula que es necesario conectar de otro modo con el público interesado, por ejemplo, minorías en estudios sobre minorías, y establecer otros lazos con la discusión pública afuera de los campus universitarios. Visto desde la perspectiva de la recepción masiva, sugiere McGregor (2020), el contacto con el medio nos permite formular una interrogante legítima: afuera de los claustros académicos, ¿el mundo no desea escuchar una historia impactante? Se trata de contar una historia convincente. De transmitir, de acuerdo también con Anna Williams (2020), una investigación de manera atractiva.

McGregor (2020) apunta finalmente algunos obstáculos remarcables del arraigo y crecimiento del pódcast académico: 1) conseguir fuentes de financiamiento; 2) coordinar mucho mejor los esfuerzos individuales; 3) cohesionar a los grupos de investigación en torno al audio; 4) lograr al mismo tiempo la máxima creatividad y la rigurosidad, 5) dejar de ser marginales al pulso del mundo. Porque se trata, en conclusión, 6) de hacer sustentables los pódcast académicos a largo plazo.

Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos

Del crítico catalán Jorge Carrión, profesor en la Universidad Pompeu Fabra, Solaris. Ensayos sonoros (2020) fue producido, gestionado y financiado por Podium Podcast, “una productora perteneciente a prisa Audio” (Moreno Cazalla, 2017, p. 343). A partir de su primera temporada, iniciada el 24 de junio de 2020, propuso tres temáticas generales para ingresar progresivamente a un amplio universo reflexivo: 1) sociológica (cultura de la terapia, viralidad, poliamor, posverdad y porno); 2) tecnológica (plataformas, big data, computación cuántica y algoritmos creativos); y 3) científica (inteligencia vegetal, cultura animal, marte, agujeros negros y hongos). En total, Solaris. Ensayos sonoros tuvo 18 episodios, distribuidos en 3 temporadas.

Como muchos otros pódcast y, en general, como regla expandida que rige en los contenidos propios del ecosistema cultural de nuestro tiempo (Baricco, 2019), Solaris serializó la publicación de su contenido: 7 días entre cada uno de sus episodios y 6 meses de espera entre cada una de las 3 temporadas. En efecto, es más habitual la serialidad de los contenidos del ecosistema cultural. Rigen más las conexiones o los contornos que los universos cerrados, sin conexiones. En el caso estricto de las narrativas, se han instalado las precuelas, las secuelas, los crossovers y los universos paralelos. Para el caso de la investigación social y humanística en el ecosistema del audio, nos preguntamos ahora: ¿publicamos un episodio por investigación? ¿O damos a conocer una serie de episodios de una investigación académica?

Escuchamos con Solaris una narración que piensa, un ensayo que narra. Un diálogo, además, de Jorge Carrión con Ella, llamado Vosotres a partir de la segunda temporada, un asistente ficticio de voz “proveniente del futuro”, que complementa, corrige o sostiene las reflexiones. Aparecieron en Solaris, además, corresponsales en plataformas como YouTube, Netflix, Spotify, o en espacios como el arte contemporáneo o el análisis de medios, entre otros invitados para expandir la reflexión y el intercambio.

La recreación de una voz hecha de inteligencia artificial, que piensa, postula o corrige las reflexiones de los interlocutores, fue lo más destacado de Solaris. En efecto, es la llegada de la inteligencia artificial al diseño de la investigación social o humanística orientada al ecosistema del audio (Espinosa de los Monteros, 2020a). Más radical aún, pero teorizado sobre todo en ficciones sonoras y algunas películas de ciencia ficción de nuestro tiempo: la mutación de un asistente de voz a un acompañante emocional.

Hallazgos

Adaptación. Suele pensarse al pódcast como un medio donde se conversa o se narra. En principio es así. Sin embargo, el intercambio entre la investigación social o humanística y el audio redimensiona los usos intelectuales que se hacen de él. Visto de este modo, el pódcast es algo más que una conversación o una narración. Es un diseño múltiple: de texto, voz, sonido, imagen, comunicación.

Versatilidad. My Gothic Dissertation permite resaltar una distinción fundamental: cuando hablamos de hacer comunidad o de tejer conexiones con audiencias amplias o específicas, hablamos de un intercambio efectivo que es posibilitado por las voces que intervienen en los audios. Es la capacidad de inmersión que fomenta el medio. Y no refiere, o refiere menos, al número de interacciones que se llevan a cabo en los chats abiertos o los encuentros en vivo de las redes sociales. Esta última interacción es importante, forma parte de las reglas actuales de la conexión en línea, pero nos referimos más bien al dinamismo expuesto en los audios, advertida en dos grandes posibilidades: conversacionales o narrativas.

Sustentabilidad. Advertido sobre todo por Amplify Podcast Network, el podcasting académico busca el contexto adecuado para convertirse en un canal legítimo a largo plazo de producción, gestión y circulación de las investigaciones académicas. No sólo se trata de ampliar o redefinir las reglas de la ponderación, de la conversación o de la evaluación de lo que se investiga, sino de orientar colectivamente la investigación al ecosistema del audio e incorporar el estudio del medio en las matrículas universitarias.

Apropiación. Una voz hecha de inteligencia artificial que postula, enmienda y acompaña al narrador se ha convertido en un recurso de primer plano, protagonista o activo en el diseño de los audios de investigación social y humanística. Es una simulación, desde luego, pero se desarrolla con gran intensidad la tecnología necesaria para hacer intervenir en el futuro inmediato una inteligencia artificial de voz propiamente dicha. Ocurre ya con la música, con el texto y con la imagen. De algún modo este acompañante se apropia o reformula en el ecosistema del audio a los asistentes de voz como Alexa o Siri de los teléfonos personales inteligentes (Espinosa de los Monteros, 2020a). Esta voz algorítmica es una conexión entre el presente y el porvenir. O, también, una conexión del primero con el pasado en otras iniciativas en audio. Por lo demás, Solaris. Ensayos sonoros supo desplegar simultáneamente varias conexiones: diálogo, narración y ensayo.

Conclusión

Los audios de investigación social y humanística se convirtieron en una entidad propia, autónoma, regida en gran medida bajo las reglas del ecosistema cultural de nuestro tiempo. Las audioiniciativas aquí consideradas, en efecto, tienen un pie en las exigencias de tiempo que exige toda investigación de los campos disciplinarios a los que pertenecen, pero tienen otro pie en el vértigo del ecosistema cultural actual. Un ecosistema compacto, portátil, veloz, serial, cambiante. Frente a la tensión debida a la tracción de dos velocidades distintas, las audioiniciativas seleccionadas buscan resolver dos grandes preocupaciones latentes, propias del ecosistema al que pertenecen: cómo lograr una comunicación efectiva y cómo alcanzar públicos amplios o específicos.

Según las audioiniciativas consideradas en este artículo, este intercambio y cooperación le permite a la investigación social y humanística explorar nuevos horizontes y senderos. Abrir el espectro, redefinir y ampliar su comunicación especializada, así como mantener contacto con audiencias amplias o audiencias nacidas con la vuelta del siglo. En colaboración con la investigación social o humanística, el audio se ha posicionado como un recurso valioso de información, análisis y actualización permanente. Disponible a la velocidad de un clic, este ecosistema es una galaxia en expansión.

¿Cómo te imaginas la interacción de las ciencias sociales de la unam con el ecosistema del audio? Te invitamos a descubrir un par de propuestas.

Video 1. Promocional del pódcast académico de investigación “Los desiertos de la tierra”, disponible en el Canal de Spotify de la UNAM–FES Acatlán.

Crédito: elaboración propia.

Video 2. Promocional del pódcast académico de investigación “El espacio vital”, disponible en el Canal de Spotify de la uUNAM–FES Acatlán. Crédito: elaboración propia.

Agradecimientos

Agradecemos al Programa de Estancias Posdoctorales por México, del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, conahcyt, sin cuyo apoyo este artículo no hubiera sido posible.

Referencias

- Álvarez Fernández, M. (2021). La radio frente al micrófono. Voz, erotismo y sociedad de masas. Connsoni Ediciones.

- Amplify Podcast Network. (2023). https://bit.ly/3QC8qMB.

- Baricco, A. (2019). The Game. Anagrama.

- Carrión, J. (2020). Solaris. Ensayos sonoros para ser más contemporáneos. Podium Podcast. https://bit.ly/3DyUpdT.

- Durkheim, É. (2009, 10 de marzo). Des jugements de valeur. Bibliothèque National de France, département Audiovisuel. Consultado el 1 de junio de 2022 de https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k127959h?lang=FR.

- Espinosa de los Monteros, M. J. (2020a, 5 de junio). La inteligencia artificial llega al “podcast”. El País. Consultado el 27 de junio de 2022 de https://bit.ly/3Pd2fwu.

- Espinosa de los Monteros, M. J. (2020b, 21 de julio). Una tesis doctoral gótica en “podcast”. El País. Consultado el 15 de junio de 2022 de https://bit.ly/3zMO1P3.

- Cultura Bit. (2020, 3 de diciembre). Narrativas sonoras – Pánel 3 [Video]. YouTube. https://bit.ly/39v00pv.

- Espinosa de los Monteros, M. J. (2021, 30 de noviembre). Clase 8. Guion. Periodismo narrativo en pódcast. Curso virtual. Universidad Iberoamericana y Spotify. Curso del 9 de noviembre al 9 de diciembre.

- Gómez Cruz, E. (2022). Tecnologías vitales: las culturas digitales desde Latinoamérica. Puertaabierta Editores.

- Lee, K. F. (2020). Superpotencias de la inteligencia artificial: China, Silicon Valley y el nuevo orden mundial. Deusto.

- McGregor, H. (2020, 28 de mayo). Introducing Amplify Podcast Network. En Secret Feminist Agenda [Episodio de pódcast]. Spotify. https://spoti.fi/3NBI6Sh.

- Moreno Cazalla, L. (2017). Podium Podcast, cuando el podcasting tiene acento español. Prisma Social. Revista de Ciencias Sociales, (17), 334-364. https://bit.ly/3Qu75ao.

- Secret Feminist Agenda [Pódcast]. (2022). Spotify. https://spoti.fi/3HCN8uA.

- Williams, A. (2020). My Gothic Dissertation [Pódcast]. Spotify. https://spoti.fi/3aU3HFw.

- ubc-v Public Humanities Hub. (2021, 18 de marzo). Podcasting the Dissertation: A Presentation by Anna Williams and Judith Pascoe [Video]. YouTube. https://bit.ly/3FbbcEJ.

- Zumeta, G. (2020, 20 de agosto). Toni Garrido: “A la radio le queda despertar”. [Entrevista]. Gorka Zumeta. Consultor y formador en comunicación en radio. https://bit.ly/3zHqPRV.

Recepción: 14/06/2023. Aprobación: 10/15/2024.

Vol. 25, núm. 6 noviembre-diciembre 2024

Remedio hecho té: nota etnográfica sobre hierbas medicinales en Morelos

María del Carmen Macuil García CitaResumen

Este escrito busca presentar el registro etnográfico del uso de algunas plantas medicinales dentro de la región norte del estado de Morelos. Se toma parte de la observación y entrevista realizada a una yerbera del mercado de la cabecera municipal de Tepoztlán, así como a otra especialista del pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl, dentro del mismo municipio. Se trata de una breve reflexión sobre el uso de tales recursos vegetales como primer nivel de atención a la salud. El saber medicinal sobre dichos recursos se apoya a su vez en una larga tradición de investigación en el tema desde diversas disciplinas, en cuya discusión se ha reconocido, en no pocos casos, propiedades benéficas sobre la salud.

Palabras clave: plantas medicinales, hierbas, yerberos, medicina indígena, norte de Morelos.

Remedy made tea: Ethnographic note on medicinal herbs in Morelos

Abstract

This paper presents the ethnographic record of the use of some medicinal plants in the northern region of Morelos state. It is based on observation and interviews with a herbalist from the market in the municipal capital of Tepoztlán, as well as another medical specialist from the town of Amatlán de Quetzalcóatl, within the same municipality. It is a brief reflection on the use of such plant resources as a first level of health care. Medicinal knowledge about these resources is supported in turn by a long tradition of research on the subject from various disciplines, in whose discussion beneficial properties on health have been recognized in many cases.

Keywords: medicinal plants, herbs, herbalist, indigenous medicine, North of Morelos.

Se puede decir que no hay hogar que no conozca algún té con fines medicinales, es más, podríamos afirmar que muchas familias no sólo tienen información al respecto, sino que, son usuarias de diversas plantas para atender alguno o varios malestares. En México, como en otros países, cierto saber sobre plantas medicinales es ampliamente compartido en localidades pequeñas y en ciudades densamente pobladas, es decir, se trata de un saber popular. El aprendizaje sobre plantas con el que contamos y su frecuencia de uso están ligados a la misma red doméstica y al lugar donde se adquieren tales recursos. Algunos hogares poseen su propio huerto o un pequeño jardín con un par de plantas para uso medicinal, pero, en la mayoría de los casos, son los mercados de los barrios, los tianguis y los puestos ambulantes en los que se compran los remedios.

Al ser esta práctica médica una de las vías más accesibles para atender casi inmediatamente algún padecer, es que se reconoce que la ingesta de tés forma parte de las acciones primarias de atención a la salud con las que cuenta un país como México. Conocer alguna planta, prepararla en infusión y administrarla con parámetros terapéuticos mínimos es más que sólo hacerse un té.

¿Los remedios hechos con té son medicina?

México es un país multicultural, lo que quiere decir que dentro del territorio de nuestro Estado Nación conviven numerosas tradiciones culturales1. Parte del saber médico especializado de los pueblos indígenas ha llegado a nuestros días, el cual se originó mucho antes incluso del inicio de la colonización española, en el ya lejano siglo xvi (López, 1971). Es decir, México cuenta con una larga tradición médica de origen mesoamericano, la cual se readaptó con la presencia de otras tradiciones médicas, la más dominante de ellas la llamada medicina alópa, occidental, o hegemónica1, aquella que rige el sistema de atención a la salud actualmente. Entonces, ¿dónde quedan los tés?

En la literatura de la antropología mexicana es común encontrar el nombre de medicina tradicional mexicana para referirse a la atención médica que los actuales pueblos indígenas de este país realizan día con día, cuya atención es diferente de la ya mencionada práctica médica alópata o científica.1 Dicha medicina consiste, en general, en la conformación organizada de ideas y conceptos sobre el estar enfermo y el estar saludable, y ha desarrollado técnicas específicas para la identificación de las enfermedades, así como para su atención y prevención. Recurre a una amplia gama de habilidades terapéuticas, que incluyen la aplicación de maniobras mecánicas y complejas acciones simbólicas, el uso de productos, sobre todo de origen vegetal, como los tés preparados con plantas, pero también elementos minerales y animales, inclusive el empleo de fármacos. Estos saberes y prácticas son ejercidas por personas especializadas, médicos cuyo aprendizaje y práctica están normadas por el sistema médico y la cultura del grupo social al que pertenecen. En resumen, la medicina indígena es un sistema de salud como lo es la medicina alópata, ambas tienen como ejes estructurales los recursos humanos, los procedimientos y métodos de diagnóstico, de pronóstico y de tratamiento terapéutico y, finalmente, cada una reconoce causas de demanda de la atención, o bien, enfermedades (Zolla, 2005, p. 63).

Ahora bien, en la medicina tradicional, los tés forman parte del conjunto terapéutico, y son una de las muchas formas de manejo de productos de origen vegetal, que también se pueden aplicar en emplastos, vaporizaciones y hasta en tinturas. No obstante, la técnica de administración en tisana no requiere años de especialización, y, debido a su gran facilidad de uso y accesibilidad, su aplicabilidad no se limita a los estrictos espacios de los sistemas médicos indígenas, sino que, se acopla con facilidad a los cuidados de la salud que las familias proveen para los suyos.

En efecto, esa es una de las diferencias entre las prácticas y actividades de índole terapéutico del hogar y la práctica desde un sistema médico como tal; en casa no hay especialista médico —estrictamente hablando—, en el ámbito del sistema médico, sí, pues la aplicación por un terapéuta reconocido y capacitado por su entorno sociocultural es regla. Un remedio casero es aquel que busca incidir favorablemente en alguna o algunas condiciones del padecer de una persona, incluso en la salud de algún animal. Un remedio aplicado por un especialista indígena es medicina, equivalente en función y sentido a cualquier medicamento que se aplique en otro sistema médico de otra tradición sociocultural.

El tema de la efectividad es un problema distinto que merece un escrito aparte. Por ahora podemos recordar que el estudio sistemático de los recursos vegetales de México, ya como nación independiente, comenzó en el siglo xix con la creación del Instituto Médico Nacional en 1888 (Sánchez, 2020), cuyas investigaciones farmacológicas y botánicas dieron frutos en varias publicaciones como Materia Médica Mexicana(1894) y, los Anales del Instituto Médico Nacional (1894-1909). En esta última se reportaban todos los resultados de los trabajos realizados.

En la actualidad los trabajos no han hecho mas que multiplicarse desde el cierre del Instituto Médico Nacional. Hoy contamos con la Farmacopea Herbolaria Mexicana de los Estados Unidos Mexicanos, uno de los compendios de investigación rigurosa realizada sobre la biodiversidad vegetal del país. Asimismo, diversas instituciones se dedican a la investigación de las propiedades y efectos de las plantas, además de que se considera su conservación, principalmente dentro de los jardines botánicos. Por ejemplo, en el estado de Morelos se inauguró el Jardín Etnobotánico en 1976 y anexo a él unos años después, el Museo de la Medicina Tradicional.

De la tierra a la estufa: hierberas en Tepoztlán, Morelos

Antes hemos dicho que los mercados, en general, son los principales espacios para acceder a numerosas especies de plantas. Los puestos que comercializan estos productos suelen mantener costos accesibles, y la diversidad de presentaciones aumenta considerablemente las posibilidades terapéuticas.

Ahora nos hace falta reconocer a los determinantes en la adquisición de saberes, en la accesibilidad misma de emplear plantas con fines terapéuticos, cuyo papel es engranaje fundamental para favorecer algunas de las estrategias de atención a la salud a las que recurren muchas personas: los actores sociales. Para ello, vayamos en las siguientes líneas al mercado, o tianguis, en un día de plaza en Tepoztlán, municipio localizado dentro de la región norte del estado de Morelos1.

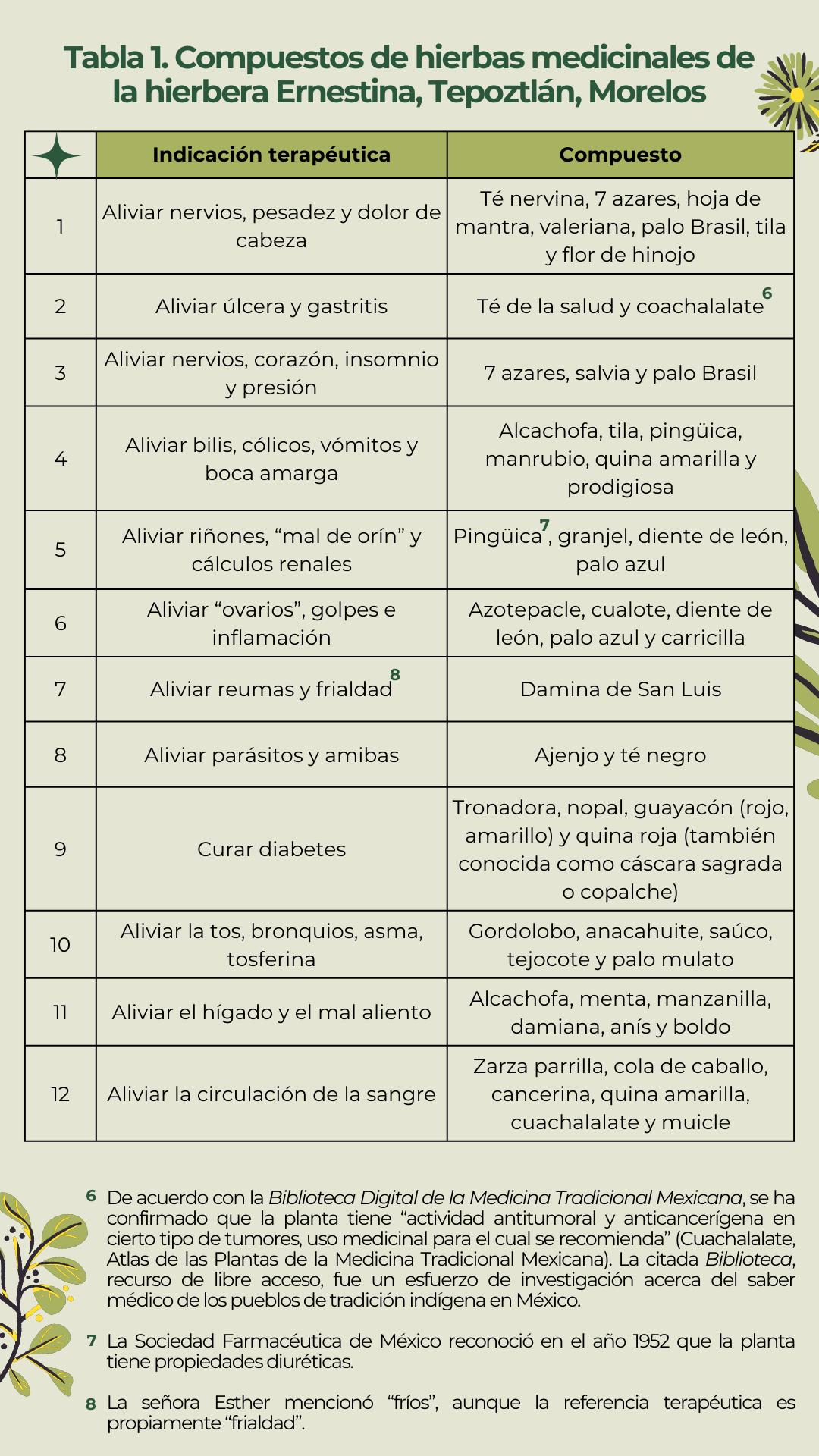

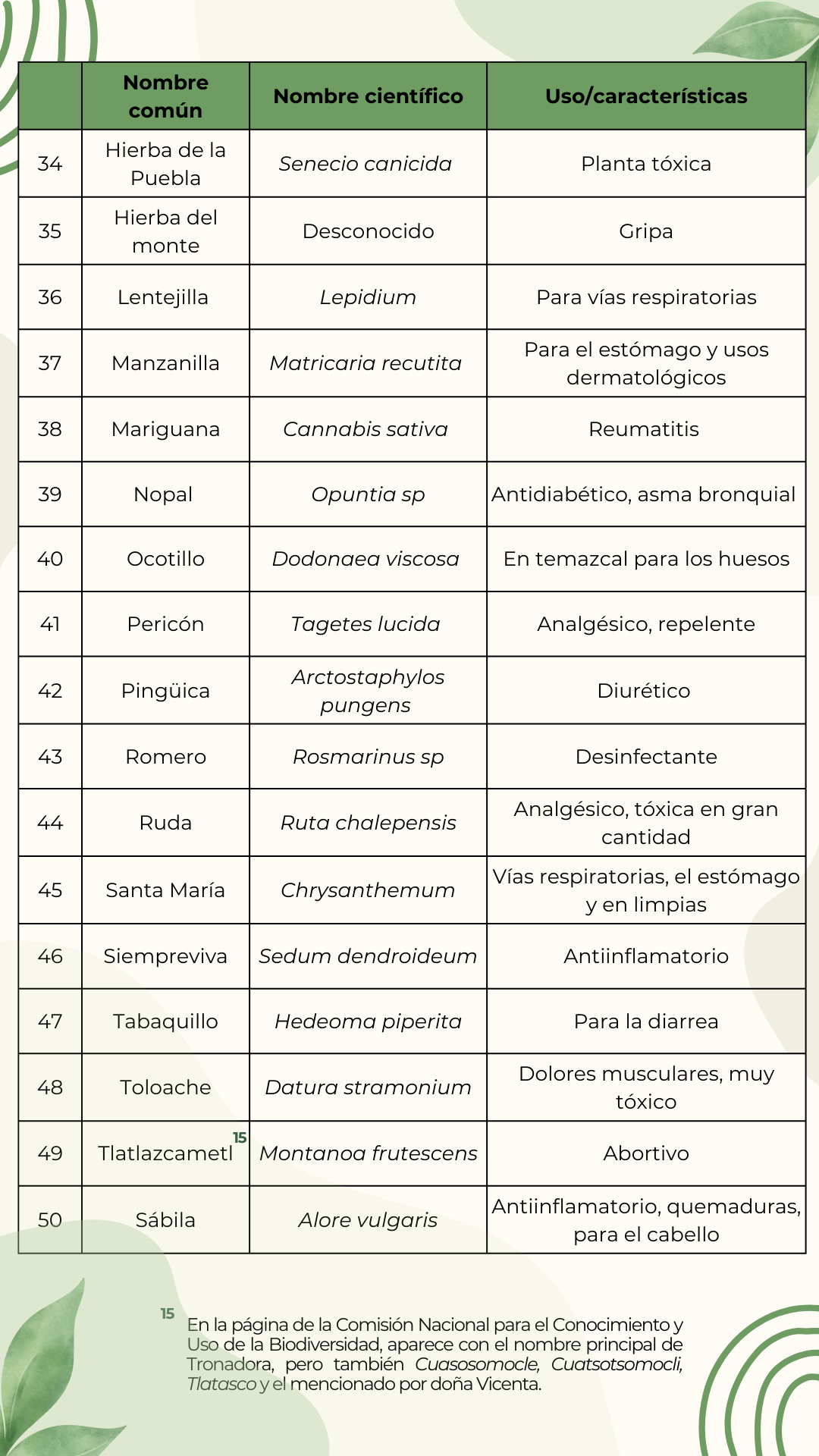

A un costado del mercado, frente a las oficinas del municipio, se pone un tianguis, el cual visité un miércoles. Entre los puestos que llenan aquel espacio se encuentra el de la señora Ernestina, hierbera, igual que muchos otros miembros de su familia extensa5, aunque no todos tienen el gusto de “querer curar”. Éste es un primer rasgo, los hierberos ligados a la venta de plantas y sus diversas formas de comercialización son especialistas que no utilizan terapias de alta complejidad ritual, como lo haría un curandero o una partera, por ejemplo; sus técnicas casi siempre se limitan a precisar las indicaciones terapéuticas de recursos principalmente de origen vegetal. En el caso de la señora Ernestina, ella prefiere sumar los efectos de unas plantas con otras, la intención es dar un remedio más efectivo, con beneficios de mayor alcance, es decir, se pretende aliviar varios malestares en una misma ingesta. Así, su puesto ofrece compuestos para males específicos. En pequeñas bolsas bien repletas de cortezas, hojas y tallos, en su mayoría secos, en donde los clientes pueden leer lo que ataca cada mezcla (ver tabla 1 y figura 1).

Figura 1. Fotos de los compuestos 1 y 5, respectivamente, vendidos por la hierbera Ernestina. Crédito: María del Carmen Macuil García.

Sigamos con nuestro recorrido. Dentro del mismo municipio de Tepoztlán se puede identificar otra variante del ser hierbero. Se trata de aquellos que sí llevan a cabo maniobras médicas, que sí preparan, administran tés y aplican otras terapias; ellos no suelen distribuir o vender plantas y preparados a base de ellas, como productos. Su práctica gira alrededor de la aplicación de su farmacopea natural en un número variable de pacientes. Este segundo tipo de hierberos es relativamente común en muchas localidades.

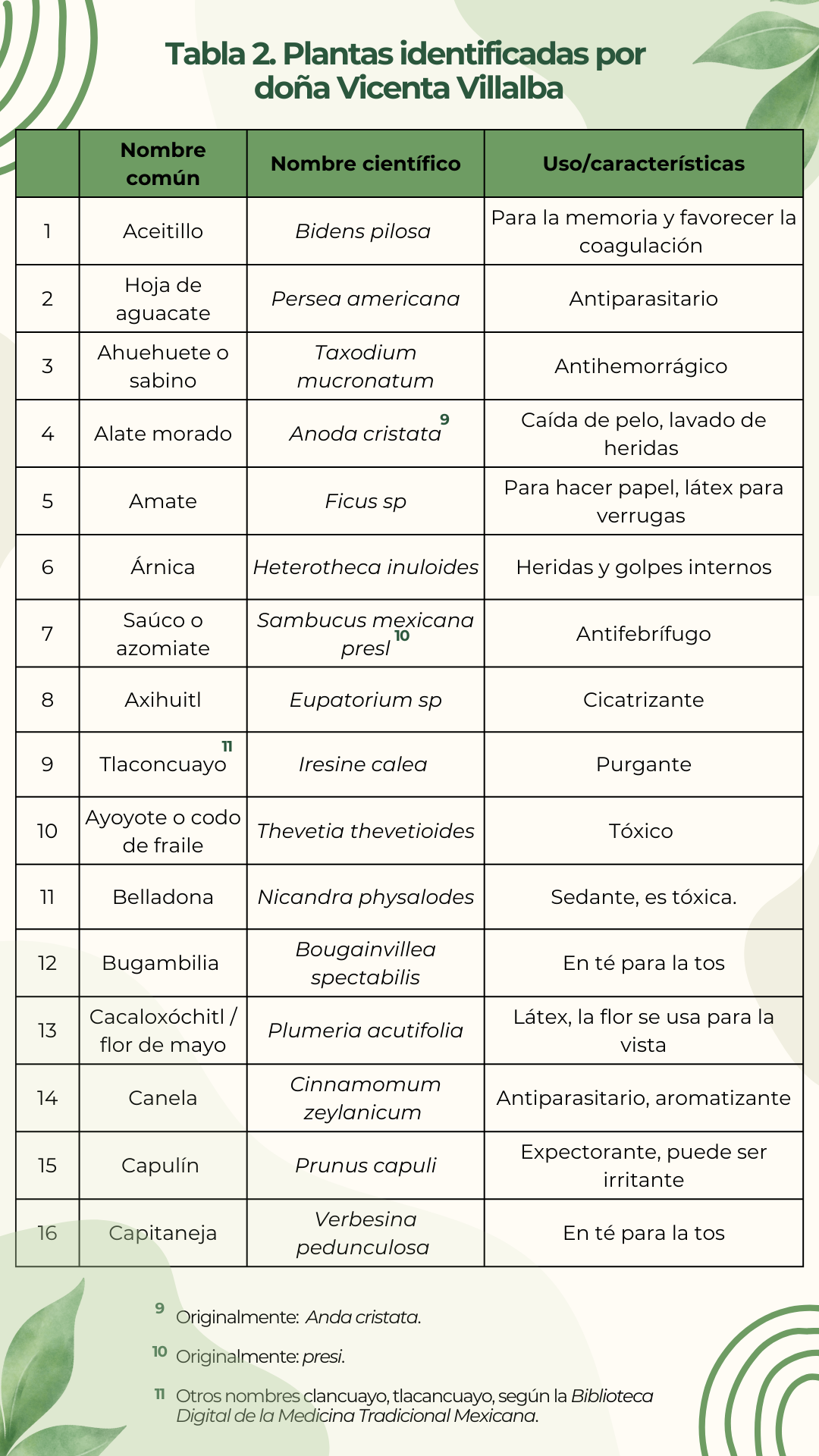

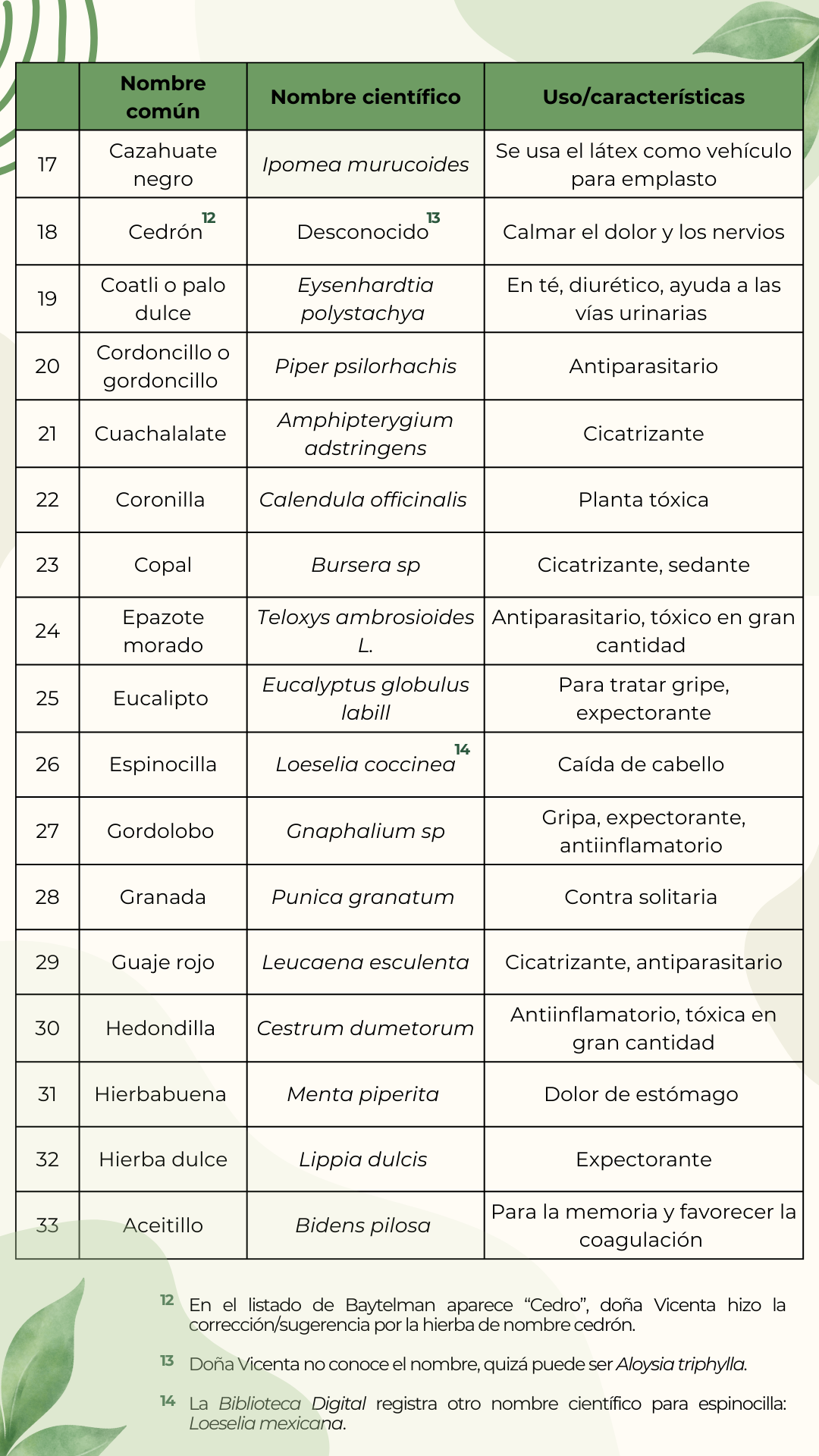

Por ejemplo, en el pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl ubicado a unos 15 minutos de la cabecera municipal, vivía por el año 2009, la señora Vicenta Villalba, una mujer de la tercera edad que a lo largo de su vida se interesó por el uso de las plantas para aliviar los malestares de la gente. Su acercamiento tuvo distintas etapas, desde aprendiz en una clínica cercana, hasta ser autodidacta. La señora Vicenta me contó que era famosa, que había ayudado a realizar tesis de licenciatura y “hasta de maestría”, por lo que cuando la conocí y le pedí permiso para hacerle una entrevista, no se negó y se mostró muy confiada, acostumbrada al trato con los estudiantes y demás curiosos de su profesión. Siempre dispuesta a enseñar, doña Vicenta compartió una pequeña parte de su saber herbolario (ver tabla 2).

El breve registro del saber de doña Vicenta que aquí aparece pretende ser sólo una sencilla aportación, pues el estudio de recursos vegetales de uso medicinal en el municipio de Tepoztlán cuenta ya con valiosas investigaciones (Redfield, 1928; Field 1953). Además, en años posteriores es ellos, otro estudioso, B. Baytelman, recorrió mercados y localidades entrevistando curanderos, parteras y hierberos en la región norte de Morelos. Como resultado de su arduo trabajo presentó un estudio etnobotánico sobre 50 plantas (1977). Con la intención de establecer un diálogo entre dicha investigación y el saber de doña Vicenta, durante aquella entrevista conversamos no sólo de su oficio, sino también se le preguntó específicamente sobre las plantas registradas por Baytelman décadas atrás (ver tabla 2).

Nota final

Hasta ahora solamente se presenta a modo de nota, parte del estudio que se pretende realizar entorno a los saberes medicinales a partir del uso de plantas y otros productos de origen vegetal. Es una brevísima muestra del puente entre el saber especializado desarrollado y conservado por los pueblos de tradición indígena de México y los muchos usuarios que, sin necesariamente adscribirse a una tradición indígena particular, recurren en su día a día a múltiples remedios mediante la administración de un té para aliviar malestares de también muchos tipos.

Será preciso ahora acercarse a los espacios domésticos, atender además a las investigaciones de cada una de las plantas por ahora registradas, realizar el cotejo con otros registros semejantes, para así ofrecer un panorama más detallado del tema. ¿Por qué tendría valor el estudio de estas plantas y quienes las conocen y las usan? Los tés siguen siendo uno de los recursos más socorridos por la gente; incluso la modernidad y las tecnologías hacen promoción de su uso. Finalmente, es uno de los medios más accesibles de atención a la salud y, por ello, de atención primaria. Así, en el marco del gran sistema de salud de México, atender a por lo menos a una parte de su diversidad es para los estudiosos del tema una tarea pendiente.

Supe que hace unos meses se inauguró un nuevo mercado municipal. Ahora hace falta volver a Tepoztlán y ver cómo los cambios trastocan o no al tianguis que llenaba la plaza cada semana, y cómo será la dinámica entre la gente, la modificación del espacio y la búsqueda de remedios en el gran puesto de compuestos medicinales de los herederos de la señora Esther.

Referencias

- Ackernecht, E. (1985). Medicina y Antropología Social. Akal.

- Baytelman, B. (1977). Etnobotanica en el estado de Morelos. Metodología e introducción al estudio de 50 plantas de la zona norte del estado de Morelos. Secretaria de Educación Pública; Instituto Nacional de Antropología e Historia.

- Baytelman, B. (2002). Acerca de plantas y de curanderos. Etnobotánica y antropología médica en el estado de Morelos. inah, conaculta. https://www.inpi.gob.mx/catalogo/

- Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. (s.f.). http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx/index.php

- Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (s.f.). Tronadora. Enciclovida. http://enciclovida.mx/especies/6045157

- Del Paso y Troncoso, F. (1886). Jardines botánicos de Anáhuac. Anales del Museo Nacional de México, 3, 145-165.

- Field, H. (1953). Notes on medicinal plants used in Tepoztlán, Morelos, Mex. América Indígena, 13(4) 291-300.

- Gobierno de México, inpi. (2024). Catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

- López Austin, A. (1971). Textos de medicina náhuatl. iih, unam.

- López Austin, A. (1980). Cuerpo humano e Ideología. iia, unam.

- Redfield, R. (1928). Remedial plants of Tepoztlán: a Mexican folk herbal. Journal of Washington Academy of Sciences, 18, 210-226.

- Sánchez G. (2020). Historia del Instituto Médico Nacional de México 1888-1915. Universidad Nacional Autónoma de México.

- Sociedad Farmacéutica de México. (1952). Farmacopea Nacional de los Estados Unidos Mexicanos (2ª ed.). Secretaría de Salubridad y Asistencia.

- Navarrete Castro, A. (1982). Estudio químico y pruebas farmacológicas preliminares de la corteza de Juliana adstringens (Cuachalalate) [Tesis de licenciatura, enep Zaragoza, unam]. Tesiunam. https://tinyurl.com/yx5uyctz

- Valdivia Sánchez, C. (2008). La Familia: concepto, cambios y nuevos modelos. La Revue du redif, 1, 15-22.

- Viesca, C. (2016). Medicina tradicional en México: 40 años de investigación. En R. Campos (Coord.), Antropología médica e Interculturalidad (pp. 344-356). McGrawHill; Facultad de Medicina, Universidad Nacional Autónoma de México.

- Zolla, C. (2005). La medicina tradicional indígena en el México actual. Arqueología Mexicana, 13(74), 62-65.

Vol. 26, núm. 1 enero-febrero 2025

CO2 y vida marina: una conexión que debemos entender

Metzli Romero y Anaid Flores CitaResumen

El incremento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera tiene el potencial de disminuir los niveles de pH en el océano y de afectar el sistema de carbonatos marino. En este trabajo se explica la química de la acidificación del océano y sus consecuencias en algunas especies marinas, así como los proyectos nacionales e internacionales encaminados a mitigar e investigar los cambios en el pH del océano. Es necesario dirigir los esfuerzos de monitoreo, investigación y educación con relación a la dinámica de los ciclos biogeoquímicos, en los mares y costas de México.

Palabras clave: acidificación del océano, cambio climático, educación ambiental, dióxido de carbono, interacción océano-atmósfera.

CO2 and marine life: a connection we need to understand

Abstract

Increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere has the potential to lower pH levels in the ocean and affect the marine carbonate system. This paper explains the chemistry of ocean acidification and its consequences on some marine species, as well as national and international projects aimed at mitigating and investigating changes in ocean’s pH. It is necessary to direct monitoring, research, and education efforts about the dynamics of biogeochemical cycles, in the seas and coasts of Mexico.

Keywords: ocean acidification, climate change, environmental education, carbon dioxide, ocean-atmosphere interaction.

Introducción: el origen del CO2

La contaminación del medio ambiente se deriva de las actividades realizadas por los seres humanos, aquellas denominadas actividades antropogénicas. Entre ellas, se encuentran, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles usados para el transporte y la producción de energía eléctrica, y los cambios en el uso de suelo por el aumento de actividades como la agricultura, la ganadería y la minería, la pesca industrial, la construcción, la deforestación, etcétera.

El incremento en la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (gei), tales como el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los gases fluorados, originados por las actividades antropogénicas, ha provocado un desequilibrio térmico en la atmósfera. Una consecuencia de esto es un incremento en la temperatura media global, que es lo que conocemos como calentamiento global (Feely et al., 2009). Pero eso sólo es una parte del problema climático, ya que, además de incrementar la temperatura, el aumento de CO2 está acidificando los océanos.

Desde el comienzo de la revolución industrial se han emitido más de 500,000 millones de toneladas de dióxido de carbono o CO2 a la atmósfera. Hoy en día la concentración de CO2 se registra como la más elevada de los últimos 800,000 años (ipcc, 2023). Esta concentración sería mucho mayor si no fuera por el papel clave que tienen los océanos en la eliminación de CO2 atmosférico. Y es que el océano funciona como un amortiguador en el planeta, ya que es un sistema abierto que intercambia de forma permanente flujos de calor, energía y gases a través de su superficie con la parte inferior de la atmósfera.

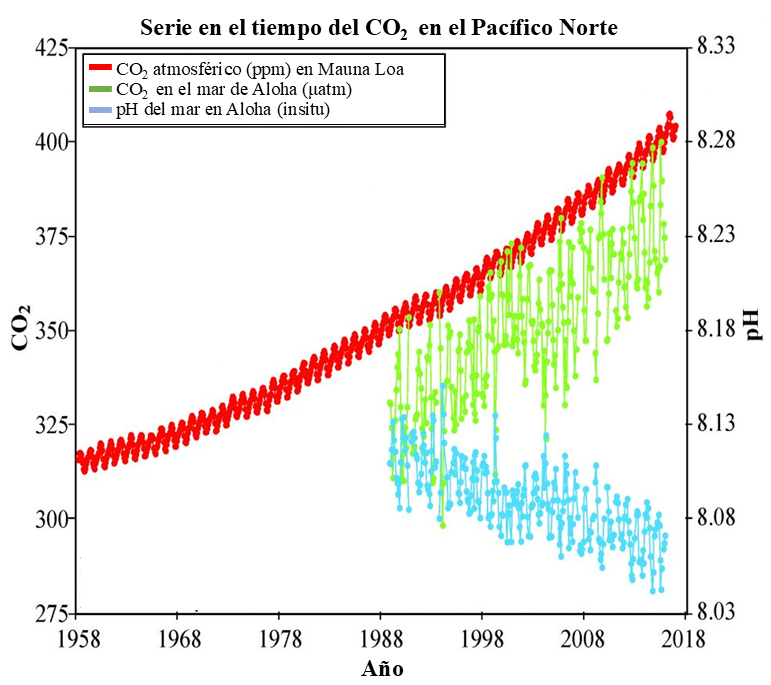

De esta manera, al incrementar la concentración de CO2 en la atmósfera se incrementa la cantidad de CO2 que se puede disolver en el océano. Si bien esto es excelente para disminuir la concentración de este gas en la atmósfera, a la par, provoca una disminución del pH oceánico. Por ejemplo, en la figura 1 podemos observar una tendencia en el crecimiento de la concentración de CO2 atmosférico entre los años 1958 y 2018 en el observatorio de Mauna Loa, Hawai. Entonces, así como aumenta la cantidad de CO2 en la atmósfera, también se incrementa el CO2 disuelto en el océano, lo que está estrechamente ligado con la disminución del pH.

Figura 1. Se observa el aumento del CO2 atmosférico (ppm) registrado en el observatorio de Mauna Loa, Hawai desde 1958 a 2018 (línea roja). También se muestran los cambios del CO2 del agua de mar (verde) y el pH (azul) en las islas hawaianas observadas en la estación oceánica Aloha, muy cerca de Mauna Loa. Crédito: modificado de Webb, 2023.

Si bien el pH oceánico promedio puede variar en escalas de tiempo interglaciares (40.000-100.000 años), la tasa de acidificación actual es 10 veces más alta que en los últimos 55 millones de años (Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Comité Científico de Investigaciones Oceánicas, Programa Internacional sobre la Geosfera y la Biosfera, 2013). Además, factores regionales como la presencia de surgencias costeras,1 los cambios en las tasas de descarga de ríos y glaciares, la pérdida de hielo marino y la urbanización, han creado “puntos críticos de acidificación del océano”, en donde los cambios se están produciendo a un ritmo aún más rápido (Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Comité Científico de Investigaciones Oceánicas, Programa Internacional sobre la Geosfera y la Biosfera, 2013).

Acidificación: desequilibrio en el sistema de carbonatos del océano

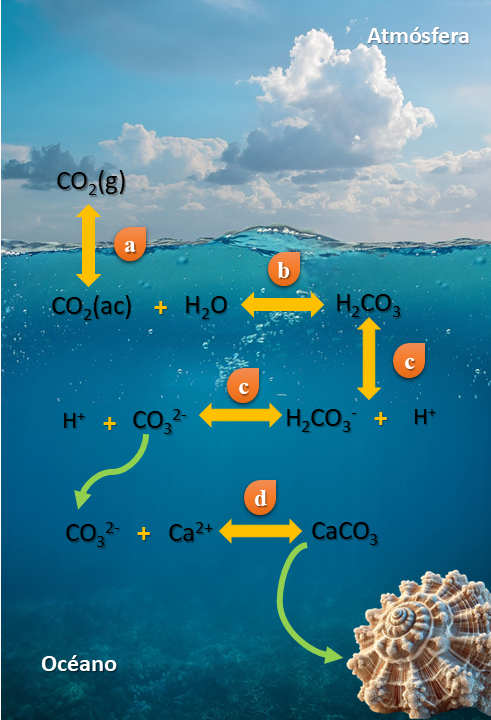

La absorción de CO2 en el océano es un proceso natural y esencial para mantener el equilibrio del clima en la Tierra. Este proceso ayuda a moderar el efecto invernadero y el calentamiento global, e implica de forma general los siguientes pasos:

1. Disolución del CO2. El CO2 de la atmósfera se disuelve en el agua del mar (ver figura 2a).

2. Formación de ácido carbónico. El CO2 disuelto reacciona con el agua formando ácido carbónico (H2CO3) (ver figura 2b).

3. Disociación. El ácido carbónico se disocia en ion bicarbonato (HCO3–) y protones (H3–), o en ion carbonato (CO32-) y más protones (ver figura 2c).

Estas especies químicas se encuentran en el océano en diferentes proporciones, aproximadamente el 87% del carbono inorgánico se encuentra presente como bicarbonato, el 12% es carbonato, el ácido carbónico y el dióxido de carbono representan cerca del 1% y forman lo que se conoce como sistema de carbonatos marino (Libes, 2009). El equilibrio entre estas proporciones de especies químicas, principalmente la del ion carbonato (HCO32-) y el ion bicarbonato (HCO3–), es la razón por la que el océano tiene un pH ligeramente básico (alrededor de 8.1) (Jiang et al., 2019).

El exceso de absorción de CO2 provoca un desbalance en el sistema de carbonatos, resultando en un aumento de protones (H+) y, por lo tanto, en una disminución del pH del agua, lo que hace que el océano se vuelva más ácido. Aunque el agua de mar tiene una capacidad natural para amortiguar estos cambios de pH, ésta no es infinita. La capacidad del océano de amortiguar disminuirá y la mayor parte de carbonato será consumido (Barker, S. y Ridgwell, 2012).

La presencia del ion carbonato es esencial para el mecanismo de fabricación de estructuras esqueléticas como conchas y caparazones de organismos calcificadores.2 A partir de los iones de calcio (Ca2+) y carbonatos (CO32-) presentes en el agua de mar se genera carbonato de calcio (CaCO3), que sirve para recubrir gradualmente sus partes blandas (ver figura 2d).

Figura 2. Reacciones presentes en el proceso de acidificación, más la precipitación de carbonato de calcio. El exceso de CO2 provoca un desequilibrio en el sistema de carbonatos marino. Crédito: elaboración propia.

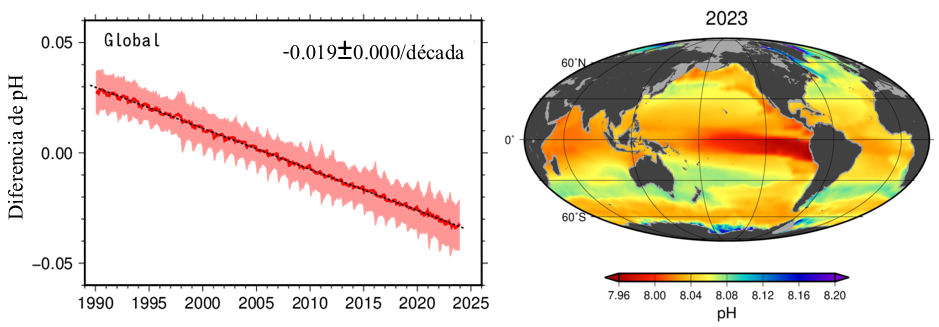

Durante la década de los noventa se reveló que los océanos habían absorbido el 30% del CO2 emitido por la humanidad en los dos últimos siglos (Feely, et al 2009), y actualmente siguen absorbiendo alrededor de un millón de toneladas por hora (Brewer, 2008; Jiang et al., 2019). Estudios previos han revelado la presencia de aguas corrosivas no sólo en Canadá y Estados Unidos de América, sino también en costas mexicanas (Paz-Pellat, et al., 2019). En la figura 3 podemos apreciar la tasa de disminución promedio global del pH oceánico de 1990 a 2025 (un cambio de -0.019 pH por década), y la distribución de pH en el planeta registrada en el año 2023. Podemos observar que los océanos que rodean a México registran una tendencia a valores promedio de pH entre 8 y 8.04 durante el 2023. Podemos observar que los océanos que rodean a México registran una tendencia a valores promedio de pH entre 8 y 8.04 durante el 2021. El valor promedio del pH de los océanos es de 8.1, y se ha previsto que para el año 2100 se alcanzará un valor promedio global de 7.7 (Jiang et al., 2019).

Figura 3. Izquierda: tasa de cambio del pH. La línea central roja representa la anomalía del pH normal y la franja exterior es la desviación estándar. Derecha: distribución global del pH oceánico registrada en 2021. Crédito: Ocean acidification in the global ocean. Japan Meteorological Agency.

¿Cómo afecta la acidificación a los organismos marinos?

La disminución del pH del océano tiene el potencial de afectar la vida de todos los organismos marinos, ya que cada uno de ellos gasta energía metabólica para mantener un pH regular dentro de sus células (Raven et al., 2005), y de esta forma asegurarse de que los procesos bioquímicos en su interior sigan funcionando de manera eficiente. Algunas de las especies que han sido afectadas son los corales, las estrellas marinas, las ostras, los cangrejos, las gambas, los mejillones, las langostas, los cocolitofóridos (organismos que conforman al fitoplancton), los pterópodos (caracoles marinos) e incluso los cetáceos.

Mamíferos marinos

Los mamíferos marinos (ballenas, delfines, cachalotes, lobos marinos, por mencionar algunos) emplean el sonido en el agua para orientarse, comunicarse y reproducirse. Cuando un mamífero marino emite sonido en una determinada frecuencia, el sonido se aleja desde éste de forma radial y viaja a través del agua en forma de ondas sonoras, que son absorbidas y reflejadas por todas las partículas suspendidas en el agua, otros organismos o por paredes rocosas. Se ha documentado (Brewer y Hester, 2009) que al disminuir el pH del agua de mar las frecuencias de sonido, incluyendo las que utilizan los mamíferos marinos, se pueden propagar de forma más eficiente. Esto se debe a que los iones borato presentes en el agua de mar, que absorben estas frecuencias de sonido, se agotan de la misma manera que ocurre con el ion carbonato cuando incrementa la presencia de CO2. La consecuencia directa de esto es una alteración en la comunicación de los cetáceos, y un incremento en la contaminación marina por ruido, proveniente de embarcaciones y plataformas petroleras. La absorción de sonido por el ion borato está incorporado en todas las ecuaciones que describen y predicen la absorción de sonido en el océano.

Pterópodos

Los pterópodos o mariposas marinas son en su mayoría organismos calcificadores pelágicos (que viven suspendidos en la columna de agua), que miden menos de 1 cm. Éstos son muy importantes para el buen funcionamiento de la red trófica marina, debido a que son consumidos por organismos tan pequeños como el krill y hasta por los de mayor tamaño como las ballenas. La figura 4 muestra cómo se disuelve o adelgaza el caparazón de un pterópodo en el transcurso de 45 días, al colocarlo en agua de mar con niveles de pH y carbonato proyectados para el año 2100 (Orr, et al., 2005).

Figura 4. Foto de un pterópodo antes y después de la acidificación. Crédito: modificado de Webb, 2023.

Corales

El incremento de la temperatura debido al calentamiento global es una causa de estrés en los corales que provoca su blanqueamiento (ver figura 5). De esta manera, el coral pierde el color debido a que expulsa el alga simbiótica. Entonces, un mar ácido causaría que el coral se degrade o se disuelva, con lo que se reduciría significativamente la capacidad de los corales formadores de arrecifes para producir sus esqueletos (Libes, 2009).

Figura 5. Coral en Samoa Americana antes, durante, y después de un evento de blanqueamiento de coral. Crédito: modificada de The Ocean Agency, s.f.

Los corales proporcionan albergue para cerca del 25% de todas las especies oceánicas y cubren sólo el 1% de la superficie terrestre, por lo que juegan un papel clave en el ecosistema marino. Además, los corales son una barrera natural que bloquea, frena y desvía la energía oceánica proveniente de tormentas y del oleaje intenso.

Acciones globales y nacionales contra la acidificación del océano: medidas de mitigación y observaciones

La mitigación de la acidificación oceánica puede requerir de objetivos diferentes a aquellos orientados contra el cambio climático. Esto es porque la reducción de emisiones de otros gases de efecto invernadero no tiene un efecto significativo sobre la acidificación de los océanos, ya que el único gas de interés para mitigarla es el CO2. Ante esta situación se han formado grupos de trabajo internacionales y nacionales, dentro de las cuales podemos mencionar:

1. El Centro Internacional de Coordinación de Acidificación de los Océanos (oa-icc, por sus siglas en inglés) promueve la colaboración internacional sobre el monitoreo y estudio de la acidificación de los océanos. La oa-icc organiza cursos de formación en los estados miembros, y proporciona acceso a datos y recursos para promover la investigación sobre la acidificación de los océanos.

2. La Comisión Oceanográfica Intergubernamental (coi) de la unesco y su Sección de Ciencias Oceánicas participan en la coordinación de varios programas para vigilar y estudiar la acidificación de los océanos y sus efectos.

3. El Programa de acidificación de los océanos de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (noaa, por sus siglas en inglés) busca preparar mejor a la sociedad para responder a las condiciones y los recursos oceánicos cambiantes, mediante la ampliación de la comprensión de la acidificación de los océanos a través de asociaciones interdisciplinarias, a nivel nacional e internacional.

4. Los científicos del equipo de acidificación, clima y ecosistemas de arrecifes de coral (accrete, por sus siglas en inglés), de la División de Química y Ecosistemas Oceánicos (oced, por sus siglas en inglés), del laboratorio meteorológico y oceanográfico del Atlántico (aoml’s, por sus siglas en inglés), han implementado una herramienta de monitoreo para el Golfo de México y el mar caribe con datos de temperatura superficial del mar (obtenida por satélites), salinidad superficial del mar (calculada con el modelo oceánico hycom3) y midiendo la alcalinidad total con titulación química. Este conjunto de información les ha permitido obtener la variabilidad anual del pH superficial en el Golfo de México y el resto de las especies del sistema de carbonatos del agua de mar.

5. Desde 2018 México cuenta con el Sistema de Modelos numéricos y climáticos (simod), que son parte del Sistema de Información y Análisis Marino Costero (simar), de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio). Éste tiene como objetivo desarrollar conocimiento de los mares y costas para su conservación y uso sostenible, en respuesta a las necesidades del país bajo el contexto de cambio y variabilidad climática, contribuyendo al bienestar y la salud de las personas. El simar integra datos satelitales, modelos climáticos y datos in situ, sobre parámetros físicos y químicos en diferentes escalas de tiempo.

Es importante reconocer las herramientas con las que se cuentan actualmente en nuestro país, para facilitar el desarrollo de estudios encaminados a determinar la distribución promedio y la variabilidad anual e interanual del sistema de carbonatos marino, así como la distribución y variabilidad del pH a lo largo de nuestra zona costera y mares territoriales. De igual manera, se requieren estudios más complejos que aborden la exposición de organismos marinos, de importancia ecológica y comercial en México, a los efectos de la disminución del pH.

También es indispensable seguir promoviendo medidas de cuidados y conservación de las ballenas alrededor del mundo, pues éstas son capaces de almacenar cantidades considerables de CO2 a lo largo de su vida. Por ejemplo, las ballenas azules pueden almacenar hasta 63 toneladas de CO2 y las ballenas rorcual aliblanco, 2.2 toneladas por individuo. Y cuando las ballenas mueren, en la mayoría de los casos, se hunden en el fondo del océano, sepultando el CO2 que fue capturado a lo largo de su ciclo de vida (Noticias onu, 2022).

Conclusiones

La acidificación oceánica es una consecuencia directa del incremento de las emisiones de CO2 a la atmósfera, derivado de las actividades antropogénicas y se ha acelerado drásticamente desde la Revolución industrial.

La disminución del pH oceánico está provocando impactos negativos en diversas especies marinas, desde los corales hasta los mamíferos marinos, afectando sus capacidades de supervivencia, reproducción y comunicación.

La comprensión y la mitigación de la acidificación oceánica requieren esfuerzos específicos y diferenciados de los objetivos generales del cambio climático, ya que la única forma de abordar este problema es reduciendo las emisiones de CO2. Las iniciativas nacionales e internacionales mencionadas en este artículo, como la oa-icc, la coi de la unesco y el Programa de acidificación de los océanos de la noaa, están trabajando para mejorar el monitoreo, la investigación y la colaboración global en este ámbito.

En México, la implementación del Sistema de Modelos Climáticos océano-atmósfera (simod) ha sido un paso importante hacia la conservación y el uso sostenible de los recursos marinos. Es imperativo continuar y ampliar estos estudios para comprender mejor la distribución, la variabilidad del pH y el sistema de carbonatos en nuestras costas y mares territoriales (Paz-Pellat, et al., 2019).

Es esencial promover la conservación de especies marinas clave como las ballenas, que desempeñan un papel significativo en la captura y almacenamiento de CO2. La protección de estos animales no sólo contribuye a la biodiversidad, sino también a los esfuerzos globales para mitigar el cambio climático.

La educación ambiental y la concienciación pública, sobre la acidificación del océano y sus impactos, son fundamentales para fomentar cambios en las políticas y comportamientos que reducen las emisiones de CO2. Únicamente a través de un enfoque integral que combine tanto la investigación multidisciplinaria y transdisciplinaria, como la acción política y la participación comunitaria, podremos enfrentar eficazmente este desafío y proteger nuestros océanos para las generaciones futuras.

Referencias

- Álvarez-Lires, M. M., Arias-Correa, A., Lorenzo-Rial, M. A., y Serrallé-Marzoa, F. (2017). Educación para la Sustentabilidad: Cambio Global y Acidificación Oceánica. Formación Universitaria, 10(2), 89-102. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-50062017000200010

- Barker, S., y Ridgwell, A. (2012). Ocean Acidification. Nature Education Knowledge 3(10), 21. https://tinyurl.com/mvjd54wp

- Brewer, P. G. y Hester, K. (2009). Ocean acidification and the increasing transparency of the ocean to low-frequency sound. Oceanography, 22(4), 86-93. https://doi.org/10.5670/oceanog.2009.99

- Caldeira, K., y Wickett, M. E. (2003). Oceanography: Anthropogenic carbon and ocean pH. Nature, 425, 365. https://doi.org/10.1038/425365a

- Cerdeira-Estrada, S., Martell-Dubois, R., Valdez-Chavarin, J., Rosique-de la Cruz, L., Caballero-Aragón, H., Santamaria-del-Angel, E., López-Perea, J., Perera-Valderrama, S., y Ressl, R. (2024). pH de la superficie marina a 1 km. Sistema de Modelos Numéricos y Climáticos (simod). Sistema de Información y Análisis Marino Costero (simar), Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (conabio). https://simar.conabio.gob.mx/simod/

- Feely, R. A., Doney, S. C., y Cooley, S. R. (2009). Ocean Acidification: Present Conditions and Future Changes in a High- CO2 World. Oceanography, 22(4), 36-47. http://www.jstor.org/stable/24861022

- Comisión Oceanográfica Intergubernamental, Comité Científico de Investigaciones Oceánicas, Programa Internacional sobre la Geosfera y la Biosfera. (2013). La acidificación del océano. Resumen para responsables de políticas. Tercer simposio. El océano es un mundo con altos niveles de CO2. Programa Internacional Geosfera-Biosfera, Estocolmo, Suecia. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000224724_spa

- Intergovernmental Panel on Climate Change (ipcc). (2023). Biodiversity Hotspots. En Climate Change 2022 – Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group ii Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (pp. 2123-2162). Cambridge University Press.

- Japan Meteorological Agency. (s. f.). Long-term trend of surface seawater. https://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/english/oa_global/oceanacidification_global_en.html

- Jiang, L. Q., Carter, B. R., Feely, R. A., Lauvset, S. K., y Olsen, A. (2019) Surface Ocean pH and buffer capacity: past, present and future. Scientific Reports, 9(18624). https://doi.org/10.1038/s41598-019-55039-4

- Libes, S. M. (2009). Introduction to marine biogeochemistry. Academic Press.

- Noticias onu. (2022, 16 de julio). Las ballenas, aliadas en la lucha contra el cambio climático. https://news.un.org/es/story/2022/07/1511692

- Orr, J. C., Fabry, V. J., Aumont, O., Doney, S. C., Feely, R. A., Gnanadesikan, A., Gruber, N., Ishida, A., Fortunat Joos, F., Key, R. M., Keith Lindsay, K., Maier-Reimer, E., Matear, R., Monfray, P., Mouchet, A., Najjar, R. G., Plattner, G.-K., Rodgers, K. B., Sabine, C. L., Sarmiento, J. L., Schlitzer, R., Slater, R. D., Totterdell, I. J., Weirig, M-F., Yamanaka, Y., y Yool, A. (2005). Anthropogenic Ocean acidification over the twenty-first century and its impact on calcifying organisms. Nature, 437, 681-686. https://doi.org/10.1038/nature04095

- Paz-Pellat, F., Hernández-Ayón, J. M., Sosa-Ávalos R., y Velázquez-Rodríguez, A. S. (Eds.). (2019). Estado del Ciclo del Carbono: Agenda Azul y Verde. Programa Mexicano del Carbono. https://tinyurl.com/yhy59h26

- Raven, J., Caldeira, K., Elderfield, H., Hoegh-Guldberg, O., Liss, P., Riebessell, U., Quinn, R. (2005). Ocean acidification due to increasing atmospheric carbon dioxide. The Royal Society. https://tinyurl.com/2ajrrtwv

- The Ocean Agency. (s.f.). Coral Bleaching, American Samoa: Before (healthy Dec 2014), during bleaching (Feb 2015), and after (dead August 2015). [Fotografía]. Before & after The Ocean Agency, https://www.theoceanagency.org/ocean-image-bank/before-and-after

- Webb, P. (2023). 5.5 Dissolved Gases: Carbon Dioxide, pH, and Ocean Acidification. En Introduction to Oceanography. Pressbook. https://tinyurl.com/dk5sm8bx

Recepción: 2023/08/15. Aprobación: 2024/11/13. Publicación: 2025/01/13.

Vol. 26, núm. 1 enero-febrero 2025

¿Cómo se observa el calor en los espacios que caminamos?

María Fernanda Arriaga Osuna, Armando Núñez de Anda, Carlos Guillermo Cervantes Robles y Karen Estrella Martínez Torres CitaResumen

¿Sabías qué uno de los grandes desafíos para la comunidad de investigadores es integrar las mediciones del nivel de afectación que produce el cambio climático y cómo de manera habitual se refleja día con día, en los lugares que recorremos? Por este motivo, te invitamos a descubrir cuándo suceden y cómo se miden estas condiciones. A continuación, te compartiremos cómo se filtra el sol sobre las superficies que caminamos y cómo veríamos la cantidad de luz solar si tuviéramos una visión termográfica, para luego conocer qué sucede con los materiales debido a la cantidad de calor sobre las superficies en las que caminamos. De esta forma, obtendremos juntos una mirada al impacto que tiene el clima sobre nuestro entorno cotidiano.

Palabras clave: materiales, microclima, factor de cielo visible, termografía.

How is heat observed in the spaces we walk on?

Abstract

Did you know that one of the greatest challenges for the research community is integrating measurements of the impacts caused by climate change and understanding how they are reflected in the surfaces we walk on daily? For this reason, we invite you to explore when these conditions arise and how they are measured. Next, we will show you how sunlight interacts with the surfaces we walk on and how the intensity of sunlight would appear if we had thermographic vision. This will help us understand what happens to materials due to the heat levels on these surfaces. Together, we will gain insight into the impact of climate on our everyday environment.

Keywords: materials, microclimate, sky view factor, thermography.

Efectos del calor en las ciudades

El cambio climático (cc) es un fenómeno complejo, esto quiere decir que cuando nos referimos a él no sólo estamos hablando del clima, sino que también ha traído impactos importantes a los sistemas naturales y humanos a nivel mundial. El aumento del nivel del mar, el calentamiento global y los cambios en la capa de hielo son quizá los cambios ambientales más conocidos (Paredes-Chi et al., 2022; Gemitzi et al., 2019).

Y es que un aumento de la temperatura ambiente puede afectar negativamente a la comodidad, es decir, que las personas ya no se sienten bien en el exterior por el calor y, por lo tanto, prefieren quedarse en espacios cerrados con aire acondicionado. Por esta razón las ciudades son fuentes importantes de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero (gei) y las cifras actuales son las más altas de la historia. Los efectos de la urbanización masiva sobre el medio ambiente ahora se han hecho evidentes y existen grandes oportunidades dentro de estos espacios para abordar el cc.

Uno de esos efectos es la isla de calor urbana, que es un fenómeno en el que las ciudades son, en promedio, más cálidas que las áreas rurales circundantes. Así, al retirar las superficies naturales y utilizar materiales altamente absorbentes de calor —como los pavimentos para construir carreteras, los bloques de los que están hechas las casas y el concreto de las banquetas—, el fenómeno de la isla de calor urbana crece y es responsable de malestar y muertes por incidentes relacionados al calor en las ciudades.

En este artículo te compartimos cómo se observa el calor en los espacios que caminamos, con el objetivo de comprender sobre la absorción del calor dependiendo del material utilizado, la influencia de la vegetación en los espacios y la forma en que estos factores pueden ayudar a que las personas se sientan cómodas o incómodas en los espacios donde vivimos, por su influencia en el microclima. Se describen conceptos y se muestran ejemplos de un caso de estudio evaluado durante la estación de primavera, en la ciudad de Ensenada, Baja California, México, así como una prueba de un material hecho a base de carbonato de calcio obtenido de conchas marinas.

¿Cómo se filtra el sol a las superficies que caminamos?

Para evaluar cómo se filtra el sol a las superficies en las cuales caminamos, se realiza un análisis a partir de lo que se conoce como Sky View Factor (svf), en el cual se aprecia la fracción del cielo visible, visto desde un punto determinado, y su valoración oscila de 0 a 1 unidades. “0” representa que el cielo está totalmente cubierto por obstáculos aparentes, como árboles, edificaciones, techumbres, entre otros elementos constructivos y naturados; mientras que la valoración “1” equivale a cielo abierto o libre (Matzarakis et al., 2018).

Así se filtra el sol en un espacio

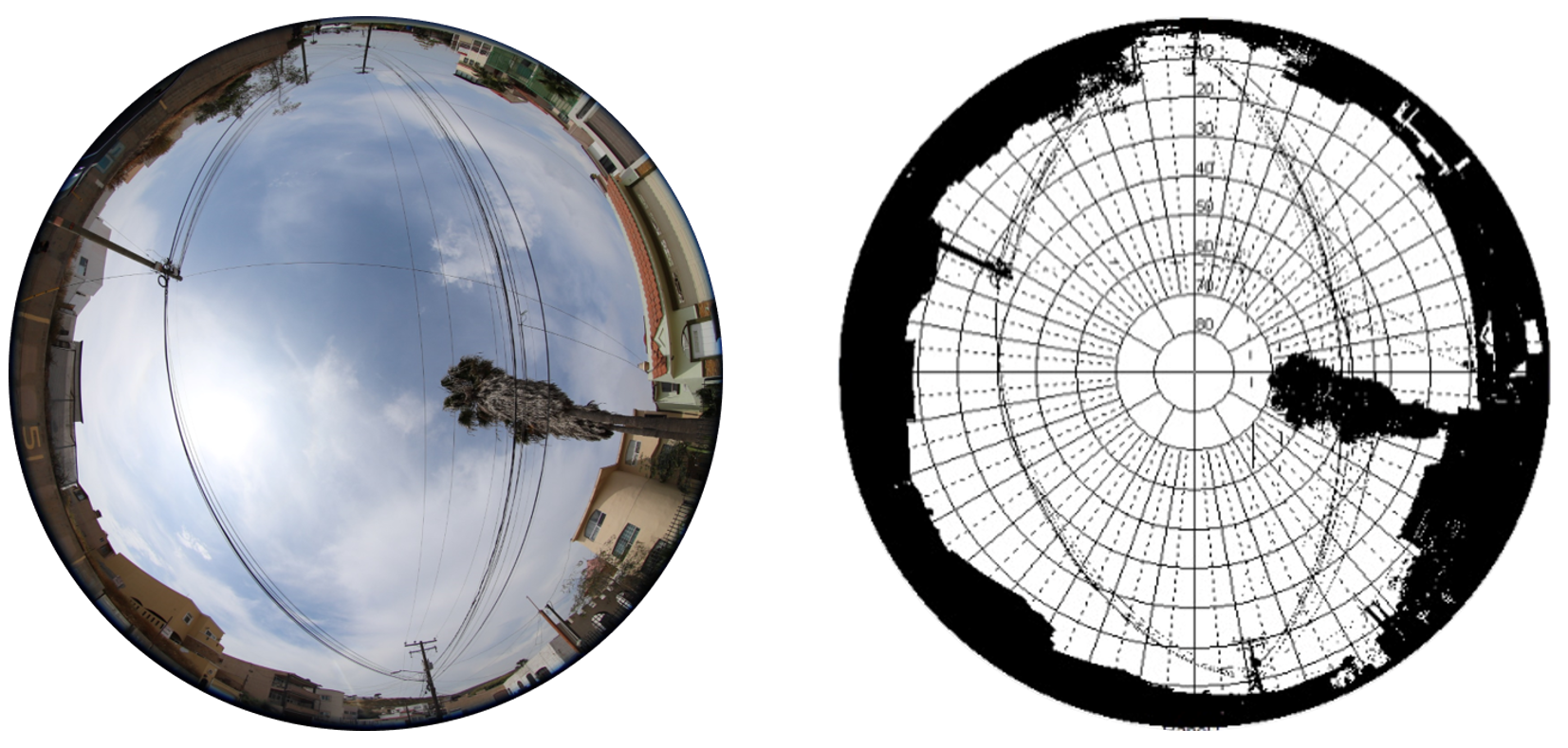

Cuando realizamos este tipo de análisis de svf en una calle, para este caso ubicado en Ensenada, Baja California, México, colocamos una cámara fotográfica profesional, con una lente “ojo de pez”, lo que nos permite generar una vista esférica. Luego ajustamos la base de la cámara a una altura entre 1.20 y 1.50 m de acuerdo con Matzarakis (2017), para enseguida, utilizar esa imagen e ingresarla a un programa de modelado micro climático conocido como RayMan. En este software se indica que partes de las fotografías son cielo visible y cuales son obstrucción, es decir, edificios, árboles o cualquier elemento que evite el paso de la radiación solar (Matzarakis, 2017).

Así, del ejercicio anterior, para el caso de Ensenada, obtenemos que el espacio cuenta con un valor de 0.717 de nivel de filtración de los rayos solares, lo cual equivale a una exposición mayormente a cielo abierto, con pocos elementos que puedan generar sombras. Por lo tanto, llegan de forma directa los rayos del sol (ver figura 1).

Figura 1. Análisis de SVF en Ensenada, Baja California. Crédito: procesado con el software, RayMan (Matzarakis et al., 2017).

Observa el calor en este espacio

Las ciudades se caracterizan por estar construidas con materiales poco permeables (que absorben poca agua) y absorbentes de calor. Con esto nos referimos al reemplazo de superficies naturales por superficies grises, como el concreto, asfalto, entre otros materiales. Esta cuestión ha conducido a una serie de problemas relacionados a la isla de calor urbana, ya que estas superficies tienden a almacenar más energía (en forma de calor) ocasionando la elevación de la temperatura, a diferencia de las superficies naturales, que liberan la energía, usualmente en las noches. Para fines del siglo xxi, se pronostica que la temperatura media mundial aumentará hasta 5.5 ºC debido al calentamiento global (Fu et al., 2022), por lo que es conveniente poner atención al proceso de urbanización y su crecimiento.

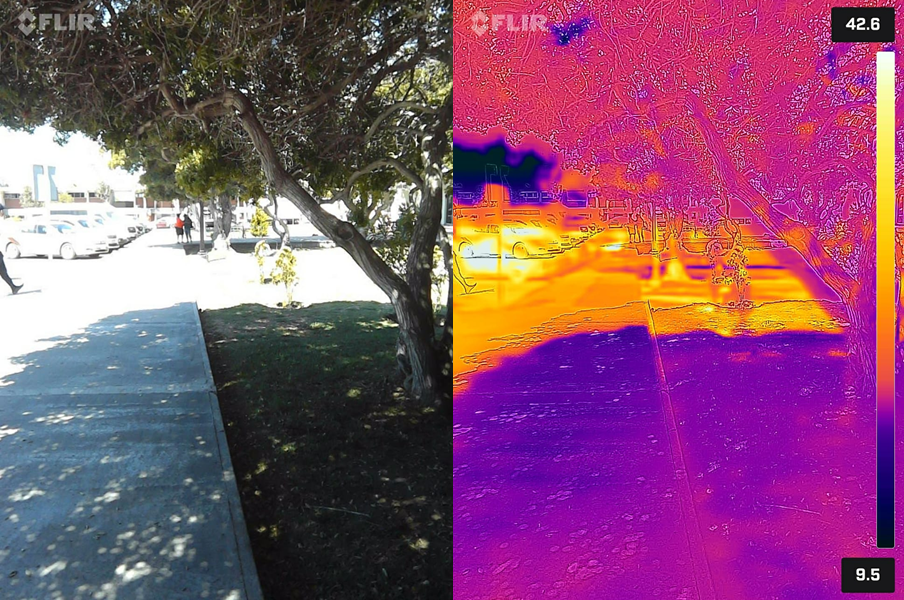

El calor emitido por los materiales es fácil de observar a través de una cámara termográfica. Esta cámara permite obtener imágenes térmicas de las superficies, sin necesidad de contacto, a partir de las emisiones de radiación infrarroja que emiten los materiales (ver figura 2).

Figura 2. Imágenes térmicas de superficies en fraccionamiento Pedregal Playitas, Ensenada, Baja California, México, construido con materiales como el concreto y piedra en pavimentos y muros. Los colores más oscuros indican menor temperatura y los más claros una mayor. Las imágenes fueron tomadas en primavera, el día 19 de abril del 2023 a las 11:30 horas, un día soleado y despejado de nubosidad, con condiciones de temperatura del aire de 28.8 °C, humedad relativa 35.3% y una velocidad del viento de 1.8 mph. Crédito: autoría propia con cámara FLIR One Pro.

¿Cómo se visualiza el calor en las superficies verdes?

Es necesario buscar otras alternativas de materiales más aislantes, es decir que retarden el mayor tiempo posible la transmisión del calor, con el fin de combatir a la isla de calor urbana. Para ello, los investigadores de distintas disciplinas como la arquitectura o la ingeniería estudian soluciones de diseño para los espacios urbanos (morfología, materiales, tecnologías constructivas, entre otros). La utilización de vegetación ha sido una estrategia muy efectiva y aceptada por las personas en las ciudades.

Es importante cuidar y mantener las áreas verdes en los espacios por sus múltiples beneficios. En la figura 3 se aprecia cómo el sombreado de la vegetación, en este caso un árbol, contribuye a una disminución considerable de la temperatura, lo cual es un punto positivo para que las personas se sientan cómodas, principalmente en temporada de verano. Por el contrario, en la imagen térmica se contempla la forma en la que los pavimentos sin sombreado y en especial el metal de los automóviles emiten una gran cantidad de calor en el espacio. Según Gemitzi et al. (2019), la vegetación terrestre es reconocida como un recolector de CO2 incluso mayor que los océanos. En particular en áreas urbanas ofrece un valioso servicio para generar efectos refrescantes y mejorar el confort térmico, especialmente durante el día.

Figura 3. Imagen térmica de superficies en patio de la Universidad Autónoma de Baja California. Crédito: autoría propia con cámara FLIR One Pro.

¿Qué pasa con los materiales?

Como ya se mencionó en apartados anteriores, las superficies de entornos naturales han sido modificadas con superficies impermeables, lo que ha llevado a temperaturas más altas en las ciudades. Por esta razón es importante mejorar las características de los materiales tradicionales, como el concreto, que es muy utilizado para construir la infraestructura de las ciudades (Hernández-Moreno, 2015).

El uso de carbonato de calcio como agregado en las mezclas de concreto es una gran alternativa dentro de la construcción, debido a su durabilidad. Además, es un excelente aislante térmico y acústico, sin mencionar que es de naturaleza no tóxica y biodegradable. Dadas sus propiedades físicas y químicas, se trata de un material versátil y valioso para la utilización y realización de concretos, yesos, pinturas, adhesivos y otros productos más que se pueden utilizar dentro de la construcción (Mo et al., 2018; Flores-Salazar y Mazza-Callirgos, 2014).

Realicemos una prueba

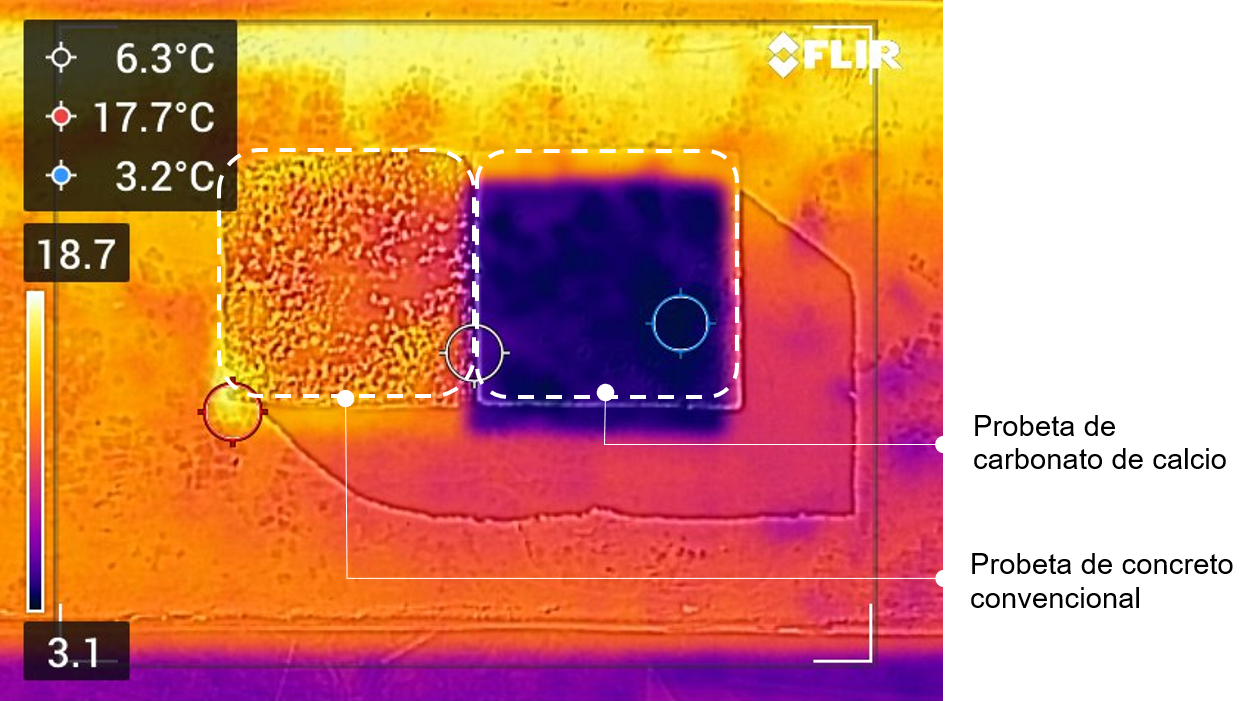

Las conchas marinas están hechas de un compuesto llamado carbonato de calcio y se sabe que puede utilizarse para hacer concretos con mejores propiedades térmicas que las del tradicional (Villarrial y Córdova, 2021). Con la intención de comprobar estas características, fue elegido un concreto a base de carbonato de calcio, que puede ayudar a aportar significativamente a la disminución de la temperatura durante el verano y así analizar sus posibles efectos en el medio ambiente.

Se realizaron seis probetas con dimensiones de 40 x 40 x 160 mm. Estas probetas fueron hechas con una cubeta de 19 litros y creando una mezcla de arena (50%), cemento Portland CPC 30 R (23%), cal (27%) y agua (37%) (ver figura 4).

Figura 4. Proceso de creación de probetas. Primero se cortan y ensamblan los moldes para verter la mezcla; seguido, se realiza la mezcla para vaciar en el molde; por último, se deja secar para posteriormente desmoldear y obtener las probetas. Crédito: autoría propia.

Para el análisis de las propiedades del concreto a base de carbonato de calcio, en el proceso de elaboración de los moldes, se hicieron dos pequeños agujeros en los extremos de las probetas. Esto para poder colocar sensores de un dispositivo de mano que se usa para medir propiedades térmicas, llamado KD2 Pro (ver figura 5).

Figura 5. Instrumento de medición KD2 Pro y probetas con molde para sensores. Crédito: autoría propia.

Se compararon probetas con la mezcla de carbonato de calcio contra la de cemento convencional. El material se caracterizó térmicamente y las probetas de carbonato de calcio muestran una excelente resistencia al fuego. Al mismo tiempo, su alto grado de transpiración impide filtraciones, por lo que permite el paso del vapor; además, debido a su alcalinidad, evita las humedades y que prolifere el moho en las construcciones. Y, en lo que respecta a la disminución de islas de calor urbanas, las probetas con carbonato de calcio presentan una menor temperatura superficial después de haber sido expuesta al sol por dos horas (ver figura 6).

Figura 6. Comparación de probeta de concreto a base de carbonato de calcio con probeta de concreto convencional. Hay una diferencia significativa de temperatura superficial al exponer ambas probetas durante 2 horas bajo el sol. Crédito: autoría propia.

¿Hacia dónde vamos?

La isla de calor urbana es un fenómeno que trae distintas consecuencias negativas asociadas al uso de los espacios exteriores, puede ser la banqueta que utilizas para llegar a la escuela, el parque cercano a tu casa o el corredor donde te ejercitas. En el presente trabajo se lograron destacar las alteraciones a la temperatura provocadas por distintas características de las ciudades, como los materiales con los que mayormente se construye (concreto).

Los ejemplos antes mostrados consideran relevante cómo impactan los elementos del clima en los entornos que nos encontramos y recorremos todos los días, más allá de lo que podemos observar a simple vista, así como reconocer cómo inciden los rayos solares en los espacios urbanos, observar la condición de temperatura para cada superficie y el nivel de reacción que tiene un material de acuerdo con las condiciones del clima, durante un día habitual.

Es de vital importancia generar herramientas, modelos o materiales que representen un valor significativo para resolver las necesidades que impactan en la comodidad y la calidad de vida de las personas. Basados en las condicionantes que nos rodean es importante observar el entorno para poder mitigar los posibles retos que se nos presentan y los que se presentarán. Te invitamos a formar parte de esta lucha que nos ayudará a lograr un mejor mañana para nosotros y las futuras generaciones.

Referencias

- Fu, J., Dupre, K., Tavares, S., King, D., y Banhalmi-Zakar, Z. (2022). Optimized greenery configuration to mitigate urban heat: A decade systematic review. Frontiers of Architectural Research, 11(3), 466-491. https://doi.org/10.1016/j.foar.2021.12.005