Vol. 24, núm. 5 septiembre-octubre 2023

Nuestro breve espacio-tiempo en la madre Tierra y el cambio climático

Juan Carlos Cheang Wong y Juan Carlos Cheang Guzmán CitaResumen

La humanidad debería considerarse sumamente afortunada por las condiciones que permitieron el surgimiento de la vida tal y como la conocemos en la Tierra. Sin embargo, la actividad industrial de los últimos 150 años ha llevado a un deterioro ecológico y al cambio climático, poniendo en riesgo nuestra supervivencia. La evidencia científica sugiere que es posible revertir esta situación mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. El uso de energías limpias y tecnologías respetuosas con el medio ambiente puede conducir a un desarrollo más sostenible y en armonía con la naturaleza.

Palabras clave: origen de la vida, cambio climático, medio ambiente, desarrollo sostenible, huella de carbono.

Our brief space-time on Mother Earth and climate change

Abstract

Humanity should consider itself extremely fortunate for the conditions that allowed the emergence of life as we know it on Earth. However, the industrial activity of the last 150 years has led to ecological deterioration and climate change, jeopardizing our survival. Scientific evidence suggests that it is possible to reverse this situation through the reduction of greenhouse gas emissions and other pollutants. The use of clean energy and environmentally friendly technologies can lead to a more sustainable and harmonious development with nature.

Keywords: origin of life, climate change, environment, sustainable development, carbon footprint.

“El mundo globalizado de nuestros días está completamente carbonizado,

y requiere urgentemente de una acelerada descarbonización,

así es que aquel que lo descarbonice será un buen descarbonizador…”

Introducción

A lo largo del año se conmemoran más de 30 efemérides internacionales relacionadas con el medio ambiente. Entre las más emblemáticas, sobresalen el Día Internacional de la Madre Tierra, celebrado el 22 de abril; el Día Mundial del Medio Ambiente, observado el 5 de junio; y finalmente, el Día Mundial por la Protección de la Naturaleza, marcado en el 18 de octubre (Diainternacionalde). Estas fechas tienen como propósito principal concienciar a la población mundial sobre el impacto de nuestras acciones en el entorno y recordarnos nuestra responsabilidad como habitantes de la Tierra de preservarla para las generaciones venideras.

Numerosos estudios científicos (Bayón, 2022; Cook et al., 2016; Lynas et al., 2021) señalan que el ser humano, a través de sus diversas actividades —agricultura, construcción, ganadería, industria, transporte, entre otras—, es el principal causante del deterioro ambiental y del cambio climático global. Sin embargo, la respuesta a estos desafíos no ha estado a la altura de las transformaciones necesarias para mejorar la situación.

El objetivo fundamental de este artículo es asistir a los lectores en la evaluación de nuestra actuación como sociedad, en la comprensión de cómo las acciones humanas (factores antropogénicos) impactan en el planeta y, sobre todo, en la búsqueda de vías para mitigar o revertir esta problemática. La mejor manera de abordar este asunto es a través del enfoque científico, de manera multidisciplinaria y considerando diversos factores.

En particular, emplearemos conceptos fundamentales de la física, tales como tiempo, espacio, velocidad y energía, para contextualizar nuestra posición privilegiada como especie humana desde los albores de la vida en la Tierra. Posteriormente, exploraremos las actividades humanas que, si bien podrían haber sido sostenibles durante milenios, en la actualidad ya no lo son. La contaminación ambiental, el cambio climático global y la pérdida de biodiversidad, entre otros problemas graves, no solo comprometen nuestra salud y calidad de vida, sino también la supervivencia de todas las especies, incluyéndonos a nosotros mismos.

Todo esto constituye un precio excesivamente elevado a pagar por los excesos cometidos en aras del denominado “progreso de la civilización”. La responsabilidad de la humanidad reside en adoptar las medidas necesarias para implementar y continuar desarrollando tecnologías más respetuosas con el medio ambiente, con el fin de reducir la emisión de contaminantes y nuestra propia huella de carbono, además de promover la utilización de energías renovables.

Nuestro tiempo

Con el fin de apreciar con mayor claridad los trascendentales eventos acontecidos desde el origen del universo, el eminente astrónomo y divulgador científico Carl Sagan propuso la idea de condensar la historia cósmica en un calendario anual de 365 días (Sagan, 1977). De esta manera surgió el renombrado “Calendario Cósmico”, presentado en su célebre serie televisiva Cosmos (COMPLEXUS, 2011). Este calendario ficticio se inaugura el 1 de enero con el estallido del “Big Bang” y culmina en la época contemporánea, precisamente a las 12 de la medianoche del 31 de diciembre. Si consideramos que el Big Bang ocurrió hace aproximadamente 13,800 millones de años, cada segundo en el Calendario Cósmico equivaldría a 437 años terrestres. De este modo, se facilita la ubicación temporal de sucesos tan remotos como el surgimiento de la Vía Láctea el 1 de mayo, la formación del Sistema Solar el 9 de septiembre y la génesis de la Tierra el 14 de septiembre. Posteriormente, el 12 de noviembre emergen las primeras plantas, y para el 1 de diciembre, la atmósfera terrestre ya ostenta una riqueza en oxígeno. Hacia fin de año, entre el 19 y el 23 de diciembre, hacen su aparición los primeros peces, seguidos por vertebrados, insectos, anfibios y reptiles, en ese orden. Los dinosaurios se hacen presentes el 25 de diciembre y se extinguen el 30, debido al impacto del meteorito Chicxulub hace unos 66 millones de años, en la costa septentrional de la actual península de Yucatán (INMEDIA, 2020; ver video 1). De este modo, el 29 y 30 de diciembre se marcan los inicios de los primeros primates y grandes mamíferos. Finalmente, el Homo sapiens emerge, bastante tardío, el 31 de diciembre, a las 23:53 horas, es decir, a escasos 7 minutos del fin del Año Cósmico.

Video 1. Chicxulub, el meteorito que cambió al mundo.

Resulta evidente que las civilizaciones originarias (egipcia, sumeria, india, china, mesoamericana y andina) surgieron hace menos de 13 segundos. La antigüedad de nuestras civilizaciones palidece en comparación con la longevidad del universo, la Tierra u otras especies. Actualmente, nos encontramos en los estertores del Calendario Cósmico, y es a partir del último medio segundo —desde el inicio de la revolución industrial— que la humanidad puede ser señalada como la principal causante de la devastación medioambiental y del cambio climático, a raíz de sus acciones. Por lo tanto, recae en nuestras manos la posibilidad de detener e incluso revertir estos problemas que hemos generado en tan breve lapso. Esperemos que podamos perdurar durante algunos segundos cósmicos más en la Tierra, recordando las palabras de Nezahualcóyotl en su poema Yo lo pregunto: “Nada es eterno en la tierra: solo un breve instante aquí”.

Nuestro tamaño

Otras magnitudes físicas cruciales para comprender nuestra ubicación en el Universo son el tamaño de los objetos y las distancias que los separan. A veces, una imagen logra transmitir más que mil palabras. Los invitamos cordialmente a explorar el sitio web La Escala del Universo (Huang, 2012), que ofrece una comparativa ilustrativa de tamaños y distancias, abarcando desde lo ínfimo hasta lo grandioso en el universo observable. Estamos seguros de que quedarán maravillados al apreciar la vastedad del espacio y nuestra relativa pequeñez. Por ejemplo, el diámetro del Sol ronda los 109 metros —un “1” seguido de nueve “0”—, mientras que la envergadura de la Vía Láctea se extiende hasta los 1021 metros. Por último, el universo que hemos logrado observar sobrepasa los 1026 metros.

Para ilustrar de manera diferente: si nuestra galaxia se redujera al tamaño de la Tierra —con un diámetro de 1.27 × 107 metros—, el Sol tendría las dimensiones de un glóbulo blanco en nuestra sangre y el Universo Observable adquiriría el tamaño de la órbita de Neptuno. Esperamos sinceramente que estos valores astronómicos nos asistan, como especie, en la toma de conciencia acerca de nuestra ubicación en el vasto Universo.

Nuestra Tierra: un milagro para la vida

La Tierra se erige como un pequeño planeta rocoso, un diminuto grano de arena, con una superficie sólida que se encuentra cubierta en más del 70% por aguas líquidas. Asimismo, ostenta otras condiciones físicas y químicas sumamente excepcionales que han propiciado el surgimiento de la vida tal y como la conocemos. Esta esfera geológicamente activa engendra procesos químicos y climáticos que resultan propicios para la vida. Posee, además, un potente campo magnético generado por los metales fundidos en su núcleo, como el hierro, que nos resguarda contra el viento solar y la radiación cósmica. Por añadidura, la atmósfera terrestre, compuesta principalmente por nitrógeno y oxígeno, mantiene una temperatura constante en la superficie, regula el clima y el ciclo del agua, y nos brinda una capa de ozono que nos escuda de la radiación ultravioleta, la cual daña nuestro adn. Por si fuera poco, los gigantes planetarios —Júpiter y Saturno— han ejercido su papel de guardianes al protegernos de posibles impactos letales de asteroides, gracias a sus potentes campos gravitatorios. ¡Un sincero agradecimiento por su labor de limpiar nuestra órbita!

Por otro lado, el surgimiento de la vida fue también auspiciado por dos factores de igual relevancia. En primer lugar, la Tierra ocupa una ubicación idónea respecto al Sol —reconocida como la zona habitable—, lo cual brinda condiciones térmicas ideales para que el agua se conserve en su estado líquido —afortunadamente, también se presentan sus estados de vapor y hielo—. En segundo término, la Luna desempeña el papel fundamental de inducir mareas que agitan los océanos; esta constante agitación contribuyó a mezclar los componentes del caldo primordial o “sopa” primitiva, de acuerdo con la teoría esbozada en 1924 por Alexander Oparin (Oparin, 2003). Conforme a esta hipótesis, en nuestro planeta se gestaron las condiciones necesarias para la síntesis de compuestos orgánicos complejos a partir de los ingredientes inorgánicos más simples presentes en el caldo primordial. La preparación de esta “sopa” demandó un destello inicial —como un rayo o descarga eléctrica proveniente de la atmósfera—, el aumento de temperatura, una dosis de radiación ultravioleta proveniente del Sol y un constante revolver de los ingredientes en el “caldero” —gracias a las mareas—.

Por todo lo expuesto, es crucial que tomemos consciencia de que como especie hemos sido agraciados con la fortuna adicional de que las condiciones idóneas se presentaran para el florecimiento de la vida. No obstante, todo esto abre una puerta a un debate aparte, y quienes deseen profundizar pueden recurrir a las numerosas fuentes de información disponibles sobre el origen de la vida (Lazcano-Araujo, 2008; Facultad de Ciencias, unam, 2019). Para culminar, y en un guiño poético, hemos tenido la suerte fugaz de que “al despertar, el dinosaurio ya no estaba allí” (Mellizo, 1999).

Nuestro otro impacto: causas y consecuencias del cambio climático

Hace aproximadamente 3500 millones de años, la vida emergió en la Tierra cuando se logró establecer un delicado equilibrio entre las concentraciones de los componentes primordiales y las condiciones fisicoquímicas requeridas. A partir de aquel momento, la vida evolucionó gradualmente, con la irrupción de nuevas especies a lo largo de cientos de millones de años. Peces, insectos, anfibios, reptiles, dinosaurios, primates, mamíferos, mamuts, aves y, finalmente, nosotros, el Homo sapiens, siguieron un orden preestablecido. Es importante destacar que las culturas ancestrales persistieron apenas durante los últimos 6 segundos en comparación con nuestra civilización actual, equivalente al último tramo del calendario Cósmico.

Desde los inicios de la revolución industrial, marcados por la creación de la máquina de vapor impulsada por la quema de carbón, hasta nuestros días, la humanidad ha sido la responsable del deterioro ambiental. Durante este período, se han desarrollado diversas actividades en nombre del progreso tecnológico, como el uso de nuevas fuentes de energía como gas, petróleo y electricidad, y la invención de materiales como acero, cemento y plástico. También han surgido medios de transporte como automóviles, trenes y aviones, y sistemas de comunicación como radio, televisión e internet. Aunque inicialmente estas innovaciones buscaban mejorar la comodidad y calidad de vida, han contribuido al deterioro gradual del entorno y la salud. Para muchos, es inconcebible enfrentar el día a día sin dispositivos electrónicos, internet, vehículos y herramientas médicas. Curiosamente, la generación de electricidad, esencial para el funcionamiento diario de hogares, escuelas, oficinas, industrias y transportes, se ha convertido en la principal fuente de emisiones contaminantes, especialmente en la industria que quema combustibles fósiles. Estos gases, incluido el dióxido de carbono (CO2), son directamente responsables del calentamiento global del planeta (onu, 2019; ucs, 2021).

Numerosas pruebas científicas respaldan la afirmación de que las actividades humanas son responsables del aumento en la temperatura de la superficie terrestre —y de los océanos— en los últimos 150 años. Actualmente, el incremento promedio de la temperatura global a lo largo de la Tierra es de 1.1 °C por encima de los niveles preindustriales (Margetta, 2022). Aunque esta variación podría parecer sutil, es innegable que hemos presenciado cambios como “lluvias diferentes a las de antes”, “inundaciones sin precedente en mi época”, “sequías extremas y numerosos incendios inusuales”, y “estaciones que ya no siguen un patrón tan definido”. Otros efectos contundentes y rigurosamente documentados son la disminución del hielo en el Ártico, la Antártida y las cumbres montañosas, así como el aumento notable en los niveles de los océanos. En este contexto, el incremento del nivel del mar se debe en gran medida al calentamiento de los océanos —que almacenan el 90% de la energía excedente retenida en la Tierra— y al deshielo de los glaciares (Stone, 2021). Esto plantea una amenaza importante para las poblaciones costeras, ya que se estima que el nivel del mar aumenta a un ritmo aproximado de 3 mm por año. Es crucial destacar que estos efectos perjudiciales han tenido un impacto drástico en comunidades pequeñas, como la de pescadores en Tabasco, donde el mar ha avanzado sobre una porción significativa de El Bosque (Guillén, 2022).

Un ejemplo angustiante y cercano de los estragos ocasionados por el cambio climático en nuestro planeta se evidencia en la completa desaparición, en 2018, del glaciar Ayoloco, situado en la cima del volcán Iztaccíhuatl, a 4626 metros sobre el nivel del mar. Lamentablemente, este caso no es único en nuestro país; otros glaciares han experimentado el mismo destino y varios más se encuentran en peligro de extinción si no tomamos medidas para revertir esta tendencia. Les compartimos el enlace relacionado con la colocación de una placa conmemorativa de la extinción del glaciar Ayoloco (unam, 2021).

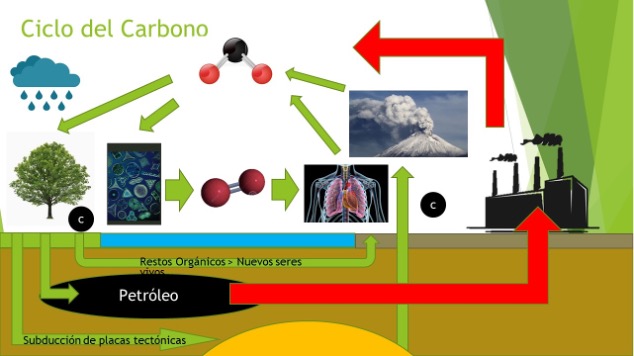

Nuestra huella de carbono

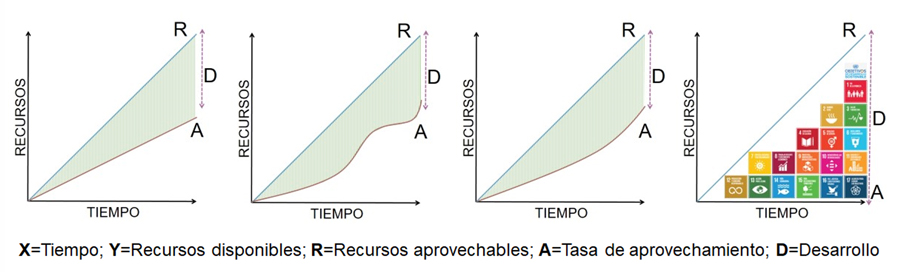

El cambio climático global que estamos experimentando, debido al calentamiento de nuestro entorno, es esencialmente provocado por la emisión de gases de efecto invernadero. Estos gases atrapan el calor en nuestro mundo industrializado, perturbando el ciclo del carbono (ver figura 1). Existe una correlación directa entre el aumento en la concentración de dióxido de carbono —presente tanto en la atmósfera como almacenado en océanos y suelos— y el incremento de la temperatura global del planeta, así como del nivel del mar. Además, actividades humanas como la agricultura y la ganadería también contribuyen significativamente a este daño ecológico, ya que estas industrias alimentarias extensivas y no sostenibles desencadenan la emisión de metano CH4, un gas de efecto invernadero hasta 25 veces más contaminante que el CO2 (Gibbens, 2020).

Figura 1. Ciclo de carbono.

Crédito: Elaboración propia.

Para abordar este problema, podemos no solo considerar la posibilidad de ajustar nuestra dieta personal, reduciendo el consumo de carne roja entre quienes puedan hacerlo, sino también explorar alternativas como modificar la alimentación del ganado (Carro, 2018), implementar procesos para transformar el metano en CO2 (bbc, 2019) o aplicar impuestos según la cantidad de gases emitidos por cada animal (S.S., 2022). Estas medidas, junto con otras soluciones, representan pasos cruciales para mejorar nuestra situación actual. Sin embargo, existen numerosos factores adicionales que también contribuyen al problema, tales como la contaminación en general, la deforestación, el derroche de energía y otros recursos naturales, así como la producción excesiva de bienes de consumo superfluos.

Como un recordatorio constante de que aún no hemos logrado una preservación efectiva de la naturaleza, podemos considerar un indicador vinculado a la sostenibilidad y al impacto ambiental de nuestras acciones: la huella de carbono. Esta métrica cuantifica las emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente por procesos, personas, organizaciones, eventos o regiones geográficas, expresadas en masa equivalente de CO2 (Greenpeace, 2020). De este modo, las actividades que generan más emisiones son aquellas relacionadas con la generación y distribución de electricidad, la ganadería y el transporte en general. Los países altamente desarrollados y densamente poblados ostentan las emisiones más elevadas, pero también hay naciones con emisiones per cápita notables, como se ilustra en estas gráficas (ucs, 2021). Es importante destacar que las ciudades y áreas urbanas son responsables del 70% de las emisiones de origen antropogénico que llegan a la atmósfera. En aras de monitorear tales emisiones, la nasa ha instalado un sistema de vigilancia desde la Estación Espacial Internacional para evaluar las emisiones de CO2 de la mayoría de las ciudades del mundo (Miller, 2021).

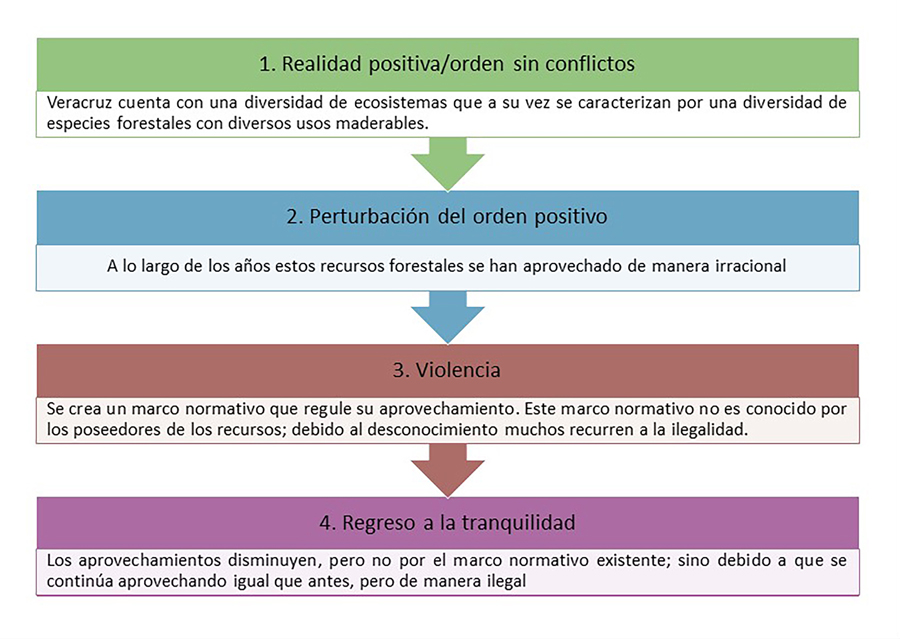

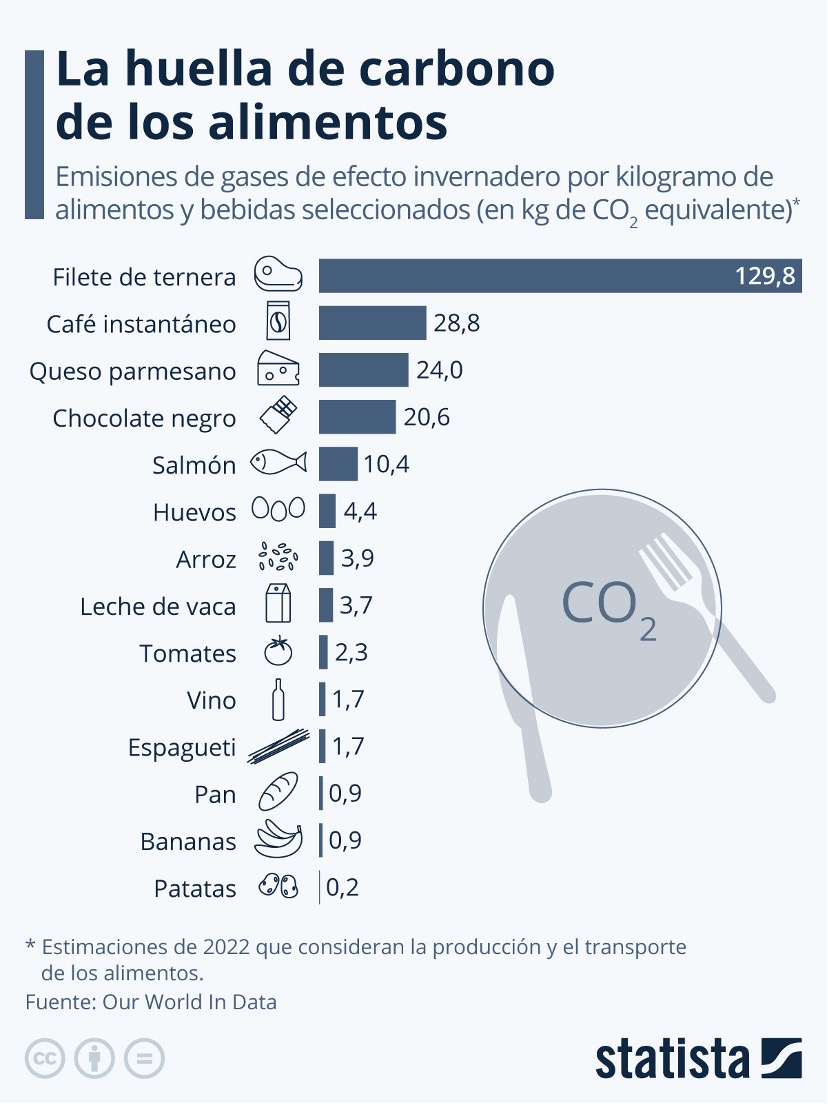

Del mismo modo, cada uno de nosotros contribuye individualmente a una huella de carbono determinada por nuestras actividades y estilo de vida. En línea, existen diversos sitios web que permiten calcular nuestra huella de carbono personal (Carbonfootprint). Consideremos, por ejemplo, la huella de carbono resultante de consumir una simple hamburguesa (onu, 2018). Es fundamental tener en cuenta que este proceso implica alimentar al ganado durante dos años (requiriendo cantidades significativas de alimento y produciendo metano), cultivar el trigo y los vegetales que acompañan al pan —lo cual demanda agua y otros recursos—, además del transporte y la energía necesarios para preparar la hamburguesa. En total, esta elección culinaria contribuye con alrededor de 4 kilogramos equivalentes de CO2. Si extrapolamos esta cifra al consumo promedio de hamburguesas en Estados Unidos, el país acumula al menos 70 millones de toneladas equivalentes de CO2 en un año. Para una comparación más directa, esto equivale a la huella de carbono generada por el uso de más de 10 millones de autos en un año (Cascio, 2007). Para quienes sientan el estómago vacío, una alternativa más amigable con el medio ambiente podría ser un plato de lentejas, ya que su huella de carbono es inferior a 200 gramos equivalentes de CO2 (wef, 2022; ver figura 2). Otro estudio interesante se enfoca en los teléfonos celulares; considerando su fabricación, distribución y uso, su huella de carbono promedio se cifra en 70 kilogramos equivalentes de CO2 anuales. Esto se traduce globalmente en 580 millones de toneladas equivalentes de CO2 por año (Reboxed, 2021).

Figura 2. Alimentos que tienen la mayor huella de carbono.

Créditos: wef, 2022.

Estas reflexiones nos invitan a considerar la forma en que, como seres humanos, actuamos de manera egoísta en nuestro rol como habitantes del planeta Tierra. Durante los últimos 150 años, el impacto de la actividad humana ha modificado el ciclo natural del carbono, afectando la dinámica mediante la cual los océanos, la atmósfera, el suelo y las plantas intercambian este elemento vital. Un cambio positivo implica que los países y las personas adopten una economía más sostenible con una huella de carbono reducida (National Geographic, 2018). La descarbonización urgente exige que los individuos adapten sus patrones de consumo y que las entidades a mayor escala adopten una economía de bajas emisiones de carbono, con el fin de permitir que las futuras generaciones coexistan armoniosamente con nuestro planeta.

Conclusiones

A la luz de los argumentos presentados, queda claro que como especie humana somos extremadamente afortunados de que la vida haya encontrado su origen aquí en la Tierra. Indudablemente, adoptar un estilo de vida adecuado, en consonancia con un desarrollo más sostenible y equilibrado con la naturaleza, nos brindará la oportunidad de mitigar el calentamiento global inducido por la emisión de gases de efecto invernadero, que está estrechamente ligado a nuestra industrialización. ¿No consideran que todo este esfuerzo merece la pena, con el fin de preservar nuestra presencia en este breve espacio-tiempo que hasta ahora hemos ocupado en el vasto Universo?

Referencias

- Bayón. Á. (2022). ¿Somos los humanos responsables del cambio climático? Muy Interesante. https://tinyurl.com/2hyjx5rd.

- bbc News Mundo. (2019, 27 de mayo). Más dióxido de carbono: la paradójica propuesta contra el cambio climático. BBC News Mundo. https://tinyurl.com/2yhybd4u.

- Carbonfootprint. Calculadora de la huella de carbono. https://tinyurl.com/yzmha9ek.

- Carro Travieso, M. D., Evan, T. de, González Cano, J. (2018). Emisiones de metano en los animales rumiantes: influencia de la dieta. Albéitar, 220, 32–35. https://tinyurl.com/w4jvwyk4.

- Cascio, J. (2007). The Cheeseburger Footprint. Openthefuture. http://openthefuture.com/cheeseburger_CF.html.

- COMPLEXUS. (2011, 20 de diciembre). [2] COSMOS. Una voz en la fuga Cósmica. Carl Sagan (versión extendida)[Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=enMUTguy9iA.

- Cook, J., Oreskes, N., Doran, P. T., Anderegg, W. R. L., Verheggen, B., Maibach, E., Carlton, J. S., Lewandowsky, S., Skuce, A. G., Green, S., Nuccitelli, D., Jacobs, P., Richardson, M., Winkler, B., Painting, R., & Rice, K. (2016). Consensus on consensus: a synthesis of consensus estimates on human-caused global warming. Environmental Research Letters, 11(4), 048002. https://doi.org/10.1088/1748-9326/11/4/048002.

- Diainternacionalde. (n.d.-b). Días internacionales y mundiales sobre medio ambiente y ecología. https://tinyurl.com/3jdbtaw4.

- Facultad de Ciencias UNAM_Oficial. (2019, October 18). CONFERENCIA. La tribulación de un estudiante: el experimento de Miller-Urey [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=gaWY0ogDffg.

- Gibbens, S. (2020, 5 de noviembre). Un estudio de más de mil vacas de toda Europa determina que los microbios de sus estómagos que son responsables del metano se heredan. National Geographic. https://tinyurl.com/yc5698ky.

- Greenpeace. (2020, 26 de diciembre). Huella de carbono: aprende a calcular tu impacto ambiental. https://tinyurl.com/2bzadvah.

- Guillén, B. (2022, 27 de noviembre). El pueblo mexicano que se tragó el mar. El País México. https://tinyurl.com/3zc8euxy.

- Huang, C. (2012). Scale of the Universe 2. https://htwins.net/scale2/.

- INMEDIA. (2020, 29 de septiembre). Chicxulub, El meteorito que cambio al mundo (Chicxulub, The meteorite that change the world) [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6Gdrw0YzZ6c.

- Lazcano-Araujo, A. (2008). La chispa de la vida: Alexander I. Oparin.

- Lynas, M., Houlton, B. Z., y Perry, S. (2021). Greater than 99% consensus on human caused climate change in the peer-reviewed scientific literature. Environmental Research Letters, 16(11), 114005. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac2966.

- Margetta, R. (2022). 2021 tied for 6th warmest year in continued trend, NASA analysis shows. nasa. https://tinyurl.com/yc37b4jt.

- Miller, K. (2021, 22 de junio). An observatory spied on LA’s carbon Emissions—From space. WIRED. https://tinyurl.com/5yja66rt.

- National Geographic. (2018, 9 de agosto). 10 formas de reducir tu huella de carbono – National Geographic en Español. National Geographic En Español. https://www.ngenespanol.com/naturaleza/10-formas-de-reducir-tu-huella-de-carbono/.

- onu. (2018, noviembre). ¿Qué hay dentro tu hamburguesa? Más de lo que piensas. UNEP. https://tinyurl.com/2cs34b6k.

- onu. (2019). Cambio climático | Naciones Unidas. https://www.un.org/es/global-issues/climate-change.

- Oparin, A. I. (2003). El Origen de la Vida. Panamericana Editorial.

- Reboxed (2021, 26 de febrero). The carbon footprint of your phone – and how you can reduce it. https://reboxed.co/blogs/outsidethebox/the-carbon-footprint-of-your-phone-and-how-you-can-reduce-it.

- S.S. (2022, 11 de octubre). Nueva Zelanda diseña un impuesto a los eructos y gases de ovejas y vacas. Diario bbc. https://tinyurl.com/f4k4w4fj.

- Sagan, C. (2006). Los dragones del Edén: Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana. Crítica.

- Stone, M. (2021, 9 de marzo). El problema dual del cambio climático y la subsidencia causada por los humanos significa que los residentes costeros del mundo sufren un aumento extremo del nivel del mar. National Geographic. https://tinyurl.com/2wm8bhp8.

- unam. (2021, abril). Declaran desaparición del glaciar Ayoloco, en el Iztaccíhuatl. https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_349.html.

- Union of Concerned Scientists (ucs). (2021). Población y cambio climático. https://es.ucsusa.org/recursos/poblacion-y-cambio-climatico.

- Ustaran, H. (2018, octubre). “El dinosaurio”, el microcuento por excelencia. https://microcuento.es/el-dinosaurio-el-microcuento-por-excelencia/.

- Mellizo, C. (1999, 27 de agosto). El dinosaurio de Monterroso. Nueva Revista. https://www.nuevarevista.net/el-dinosaurio-de-monterroso/.

- wef. (2022, 26 de octubre). World Economic Forum, ¿Qué alimentos tienen la mayor huella de carbono? https://tinyurl.com/4re6a3r7.

Recepción: 12/10/2022. Aprobación: 27/07/2023.