Vol. 26, núm. 1 enero-febrero 2025

Sororidad laboral: hacia una cultura de apoyo y equidad entre mujeres

Selene Castañeda Burciaga CitaResumen

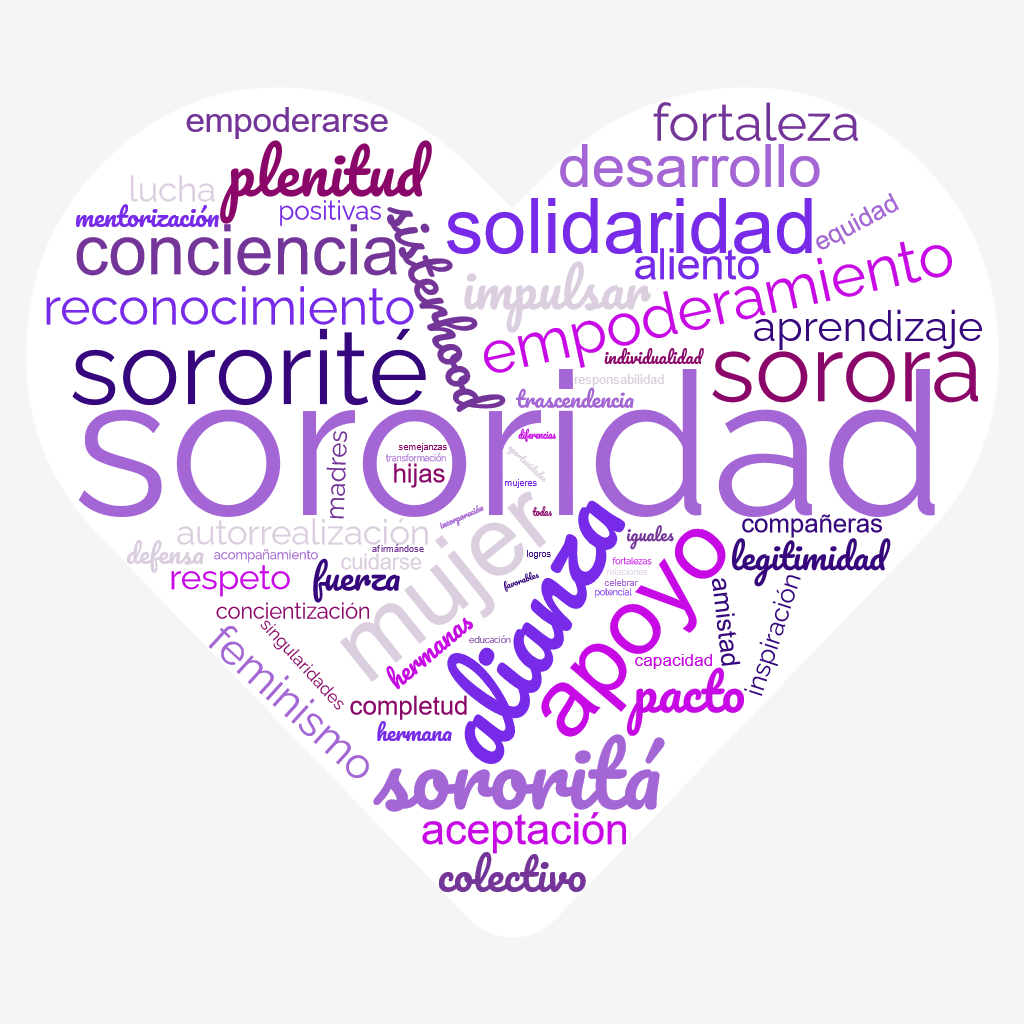

La creciente incorporación de la mujer en diversas áreas laborales ha intensificado las dinámicas de rivalidad y competencia, exacerbando las brechas de género perpetuadas por el pensamiento patriarcal. Ante este panorama, la sororidad surge como una estrategia transformadora que fomenta la solidaridad y la alianza entre mujeres. Al establecer relaciones basadas en el reconocimiento mutuo de nuestras fortalezas y diferencias, se impulsa tanto el empoderamiento individual como colectivo. Promover la sororidad en el entorno laboral no sólo favorece la autorrealización y el éxito de las mujeres, sino que también impacta positivamente en el desempeño organizacional y en la creación de ambientes de trabajo más productivos y equitativos.

Palabras clave: sororidad, empoderamiento, mujeres en el trabajo, relaciones laborales, igualdad de género.

Labor Sorority: Towards a Culture of Support and Equity Among Women

Abstract

The increasing incorporation of women into various work sectors has intensified dynamics of rivalry and competition, exacerbating gender gaps perpetuated by patriarchal thinking. In this context, sorority emerges as a transformative strategy that fosters solidarity and alliances among women. By establishing relationships based on mutual recognition of our strengths and differences, both individual and collective empowerment are promoted. Promoting sorority in the workplace not only favors women’s self-realization and success, but also positively impacts organizational performance and the creation of more productive and equitable work environments.

Keywords: sorority, empowerment, women in the workplace, labor relations, gender equality.

Sororidad: repensar las relaciones entre mujeres

Cuando hablamos de las relaciones de género, solemos enfocarnos en el estudio de la interacción entre hombres y mujeres, es decir, desde una perspectiva intergenérica (géneros distintos). Sin embargo, resulta importante reconocer y analizar aquellas relaciones intragenéricas (del mismo género) entre mujeres. Esto cobra relevancia debido a la creciente incorporación de la mujer en diversos ámbitos, con una mayor presencia y despliegue de nuestras potencialidades.

Al respecto, existe una amplia variedad de información sobre las diferencias entre hombres y mujeres, basadas en aspectos culturales y educativos. Estas destacan cómo las mujeres, a lo largo de la historia, hemos sido consideradas inferiores al varón. Esta forma de abordar las diferencias ha propiciado un cambio de paradigma lento, pero prometedor, hacia una sociedad que busca la equidad entre géneros.

A pesar de los esfuerzos por lograr esta equidad y facilitar mayores oportunidades de desarrollo para las mujeres, persisten cuestiones que dificultan nuestro crecimiento. Entre ellas, las prácticas de enemistad entre nosotras mismas, que acentúan nuestras diferencias, ya sea por competencia o rivalidad. Esto abre la puerta a reflexionar sobre la posibilidad de construir una alianza entre mujeres, fundamentada en una relación de hermandad y solidaridad: la sororidad.

En este punto, me permito comentar que este tema, hasta hace algún tiempo, me resultaba ajeno. Comencé a ser consciente de las relaciones entre mis iguales cuando estas afectaron mi experiencia como mujer, persona y trabajadora. Por ejemplo, al tener que justificar mi progreso laboral basándome en méritos propios, esfuerzo y dedicación; o al acreditar la legitimidad de mis amistades con hombres. Sobre este último aspecto, es importante mencionar que crecí acompañada de hombres y normalicé las relaciones fraternales, amistosas y cordiales entre géneros. Nunca imaginé que fuera de mi entorno estas pudieran tener connotaciones distintas, y mucho menos negativas.

Derivado de estas experiencias, inicié un proceso de reflexión sobre cómo nos relacionamos las mujeres entre nosotras y cuánto de lo que hacemos puede potenciar o debilitar el desarrollo de otra mujer. Incluso me pregunté hasta qué punto he sido responsable de perpetuar esa enemistad histórica entre mujeres. Fue entonces cuando comprendí que, como sociedad y como mujeres, resulta más cómodo culpar al hombre de las dificultades de nuestro progreso. Sin embargo, una gran parte de los retos que enfrentamos son ocasionados por nosotras mismas.

Desde la sororidad, las mujeres podemos construir relaciones favorables, afirmándonos como iguales, reconociendo conscientemente las fortalezas de cada una y liberándonos del pensamiento patriarcal que fomenta la rivalidad entre pares. La sororidad, entonces, impulsa la autorrealización individual y colectiva.

En el ámbito laboral, donde las diferencias de género ya imponen un sinfín de dificultades, la rivalidad entre mujeres es palpable. Esta se manifiesta, por ejemplo, en el menosprecio de los logros o capacidades y en la desacreditación mutua. Por lo tanto, el reto es cómo propiciar la sororidad en este contexto, de forma que las mujeres celebremos los triunfos de nuestras iguales desde el reconocimiento de sus diferencias.

Hablamos de una reestructuración de los modos de crianza, de una nueva concepción de los roles preestablecidos para las mujeres y, sobre todo, de cómo nos percibimos entre nosotras mismas.

La sororidad: una alianza transformadora entre mujeres

La sororidad es una dimensión política, ética y práctica del feminismo contemporáneo que busca establecer relaciones positivas y alianzas entre mujeres para eliminar cualquier forma de opresión social, fundamentando el apoyo mutuo y el empoderamiento individual y colectivo (Lagarde, 2012). Según la Real Academia Española (rae, 2023), el término se define como “relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente en la lucha por su empoderamiento”. Su origen etimológico proviene del latín soror, que significa hermana carnal.

De acuerdo con Lagarde (2012), la sororidad es intrínsecamente transformadora, ya que implica la amistad entre mujeres, quienes históricamente han sido colocadas como enemigas por el patriarcado. La autora describe este concepto como una alianza feminista que encarna la amistad entre mujeres. Diferentes culturas han adaptado el término: en francés es sororité, en italiano sororitá, y en inglés sisterhood. Por su parte, Delgadillo y Trejo (2022) subrayan que la sororidad es un pacto entre mujeres para combatir el mito de la competitividad destructiva y la superioridad basada en comparaciones de clase o apariencia. Estos autores destacan que la sororidad cuestiona los sentimientos de rivalidad implantados entre mujeres.

Retomando a Lagarde (2012), los objetivos ético-políticos de la sororidad incluyen la identificación entre mujeres como semejantes, la necesidad de una alianza de género, la defensa contra cualquier forma de violencia, la difusión del feminismo, y el reconocimiento de la legitimidad de la propia sexualidad y la de las demás. Por su parte, Pérez et al. (2018) plantean que la sororidad es un espacio de mediación para alcanzar la plenitud como mujeres, dirigiendo habilidades como el cuidado hacia una misma y hacia otras mujeres. Además, proponen que esta alianza colaborativa ayuda a evitar la competencia destructiva, independientemente de las afinidades personales, y promueve el reconocimiento mutuo.

En síntesis, la sororidad representa una solidaridad entre mujeres que fomenta una sociedad más justa y equitativa. Busca erradicar los pensamientos limitantes que han sido impuestos y reproducidos entre mujeres, los cuales han obstaculizado el crecimiento colectivo y perpetuado la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres.

Superando la enemistad histórica: el desafío de la sororidad

La sociedad actual carga con una enemistad histórica entre mujeres y una división interna del género femenino, manifestada en la constante antagonización entre pares. Como señala Lagarde (2012), la sororidad busca desarmar esta rivalidad para construir relaciones entre mujeres basadas en afirmaciones individuales y respeto mutuo. Según la autora, las mujeres suelen compararse de manera competitiva, exaltando como superior lo propio o lo ajeno.

Estas relaciones de amor-odio entre mujeres están condicionadas por la envidia, que fomenta la rivalidad y perpetúa la competencia por espacios en un mundo patriarcal. En este escenario, el ascenso de una mujer a menudo implica la eliminación de otra, ya sea por diferencias ideológicas, valores antagónicos o creencias. Este enfrentamiento desempodera a las mujeres, fragmentando su fuerza política y colectiva (Lagarde, 2012).

Reconocer el origen de esta enemistad es fundamental para erradicarla. Lagarde (2012) explica que esta rivalidad surge de la organización patriarcal del mundo y es reforzada desde la educación y la socialización de género. Por ello, es indispensable combatir cualquier forma de violencia entre mujeres, como la deslegitimación, la desconfianza, el descrédito o la discriminación. La sororidad ofrece una vía para desmontar estas dinámicas y desarraigar la enemistad histórica.

Mejía-Vázquez et al. (2021) señalan que la vida de las mujeres está definida por estructuras patriarcales de poder, que perpetúan diversas formas de opresión a través de la competencia y el enfrentamiento entre mujeres. A su vez, Pérez et al. (2018) cuestionan cómo las mujeres pueden exigir empatía hacia sus problemáticas si no practican la solidaridad entre ellas mismas. De este modo, la sororidad se posiciona como una herramienta clave para desmantelar la confrontación misógina internalizada y promover alianzas constructivas entre mujeres.

Sororidad en el trabajo: construyendo espacios de apoyo y respeto

Existen comportamientos dentro de la dinámica laboral de las mujeres que a menudo se realizan sin analizar su impacto. Sin embargo, el actuar que atente contra otra mujer no debe justificarse en hábitos o rutinas establecidas. Es necesario tener plena conciencia del rol que desempeñamos como compañeras, madres, hermanas, hijas, o en cualquier otra faceta de nuestras vidas.

Como señala Lagarde (2012), en la sociedad capitalista las mujeres nos vemos en una constante lucha entre nosotras para ocupar espacios y avanzar en nuestras posiciones, lo cual se ha vuelto una práctica normalizada. Para construir relaciones laborales solidarias y crear un entorno seguro para todas, es imprescindible dejar de producir juicios sobre el comportamiento de otras mujeres.

De acuerdo con Lagarde (2012), la sororidad depende de distintas condiciones, entre las que destacan la conciencia de género, es decir, reconocer “yo soy mujer, yo soy la otra mujer”; valorar las diferencias y semejanzas entre nosotras; considerar la individualidad de cada una y, finalmente, avanzar unidas, compartiendo recursos, espacios y bienes, para impulsar a aquellas con mayores necesidades, potenciándonos unas a otras.

Además, como lo plantea Martínez (2017), el empoderamiento requiere establecer relaciones interpersonales con mujeres de más experiencia, fomentando la mentorización en el ámbito laboral, ya sea formal o informal, sin jerarquías, sino como un aprendizaje colectivo donde todas podamos aportar.

Es fundamental celebrar los logros de nuestras compañeras, reconociendo el valor de su esfuerzo sin prejuicios sobre cómo alcanzan mejores condiciones laborales. También se debe respetar las decisiones de las mujeres respecto a su cuerpo, apariencia y forma de vestir, promoviendo una cultura de aceptación y evitando las críticas. Asimismo, es necesario rechazar cualquier forma de acoso o violencia hacia las mujeres y apoyar su testimonio.

En esta misma línea, Lavoignet et al. (2023) enfatizan la importancia de generar entornos laborales saludables, promoviendo una cultura de paz, inclusión y equidad de género. La sororidad debe ser parte de la concientización en los centros de trabajo, fomentando redes de apoyo que fortalezcan las habilidades de las mujeres. Así, la plenitud de la mujer se convierte en una responsabilidad colectiva, que comienza con cómo nos percibimos, apoyamos y respetamos entre nosotras.

Ser sorora: hacia una transformación colectiva y solidaria

Hablar del empoderamiento de la mujer es hablar de un proceso de transformación individual que trastoca lo colectivo. Es la modificación de una sociedad que transite hacia el reconocimiento de la individualidad de la mujer y, al mismo tiempo, impulse un deseo de apoyo entre mujeres, independientemente de la relación que guarde una con la otra, es decir, fundando nuestras relaciones en la sororidad.

Ser sorora es la trascendencia del pensamiento a la acción, lo cual no sólo se da desde las trincheras sociales o políticas, sino que puede ser resuelto desde el lugar que cada mujer ocupe, ya sea como inspiración para las nuevas generaciones o como refuerzo para las que ya se encuentran en la lucha laboral diaria. Los actos se reflejan en pequeños gestos de apoyo, tales como el reconocimiento al trabajo, palabras de aliento, respeto a las decisiones de las demás, e incluso con el silencio al no replicar comentarios dañinos que transgredan la moral de la mujer.

Hablamos entonces de la conciencia del concepto de sororidad, ya que, si bien pueden existir prácticas solidarias entre mujeres en los centros de trabajo, éstas no siempre permean en todas las que allí trabajan, debido a que suelen darse entre grupos aislados y con afinidad. Por lo tanto, no existe una cultura corporativa y colectiva de apoyo entre todas las mujeres, y por ende, prevalece la rivalidad y competencia que promueven la brecha de la mujer frente al hombre.

Sin duda, la sororidad en el trabajo puede ser un factor de éxito que se encamine no sólo al desarrollo y plenitud de la mujer, sino que pueda repercutir en el desempeño laboral, de tal forma que los centros de trabajo evidencien una mejor productividad y un adecuado clima organizacional. Vale decir que ser sorora es una responsabilidad que cada mujer asume para propiciar su crecimiento y el de las demás; sin embargo, las acciones no deben ser exclusivas de las mujeres, ya que tanto hombres como mujeres deben abonar a una sociedad inclusiva y respetuosa de las singularidades de cada persona, concibiéndose desde una perspectiva holística.

¡Basta de luchar entre nosotras! Transformemos esas ansias de superación y justicia en una lucha para y por nosotras. Seamos una luz que guíe el transitar de las próximas generaciones. Honremos a esas mujeres que se esfuerzan día a día, en lo cotidiano, en lo simple o en la complejidad del mundo laboral masculinizado. Para mí, ser sorora es trascender más allá de las limitaciones y enemistades entre mujeres, un nivel de pensamiento individualista arraigado y perpetuado en cada mujer, de tal manera que podamos liberarnos y desplegar todas nuestras potencialidades en beneficio de una mejor sociedad y un crecimiento al unísono con todas nuestras hermanas.

Recursos complementarios:

- Cruz, C. (2024, 28 de octubre). Conferencia: Sororidad en el ambiente laboral [Video]. Facebook. https://www.facebook.com/FMVZ.UNAM.Oficial/videos/sororidad-en-el-ambiente-laboral/1983018985500700?locale=es_LA

- El Colegio de México, A.C. (2021, 18 de marzo). Conversatorio virtual: Caminando hacia la sororidad [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=fs5Lcr5-Iqc

Referencias

- Delgadillo, P., y Trejo, M. (2022). Sororidad, un pacto entre mujeres y para mujeres. Revista Cámara, 125, 50-53. https://comunicacionsocial.diputados.gob.mx/revista/index.php/a-profundidad/sororidad-un-pacto-entre-mujeres-y-para-mujeres-

- Lagarde, M. (2012). El feminismo en mi vida: Hitos, claves y utopías. Inmujeres df.

- Lavoignet, B., Cruz, F., y Santes, G. (2023). Mujeres en el trabajo: desafíos y riesgos. Revista Digital Universitaria (rdu), 24(3). https://doi.org/10.22201/cuaieed.16076079e.2023.24.3.8

- Martínez, S. (2017). Procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres a través de la sororidad y la creatividad. Dossiers Feministes, 22, 49-72. https://doi.org/10.6035/Dossiers.2017.22.4

- Mejía-Vázquez, R., Serrano-Barquín, R., y Pastor-Alfonso, M. (2021). Cuadernos de Turismo, 47, 1-21. https://doi.org/10.6018/turismo.473981

- Pérez, L., Rábago, M., Castillo, G., Schoham, C., De Jesús, R., y López, S. (2018). La jubilación y la sororidad femenina: una propuesta de trabajo desde las prácticas colaborativas dialógicas y las narrativas. Nova Perspectiva Sistêmica, 27(62), 34-54. https://doi.org/10.21452/2594-43632018v27n62a03

- Real Academia Española (rae). (2023). Diccionario de la lengua española (23.ª ed., versión 23.6 en línea). https://dle.rae.es

Recepción: 2023/10/03. Aprobación: 2024/09/11. Publicación: 2025/01/13.