Vol. 24, núm. 5 septiembre-octubre 2023

Heridas crónicas: retos y tratamientos

Miriam V. Flores-Merino, Jaime Flores Estrada y Ma. Victoria Domínguez García CitaResumen

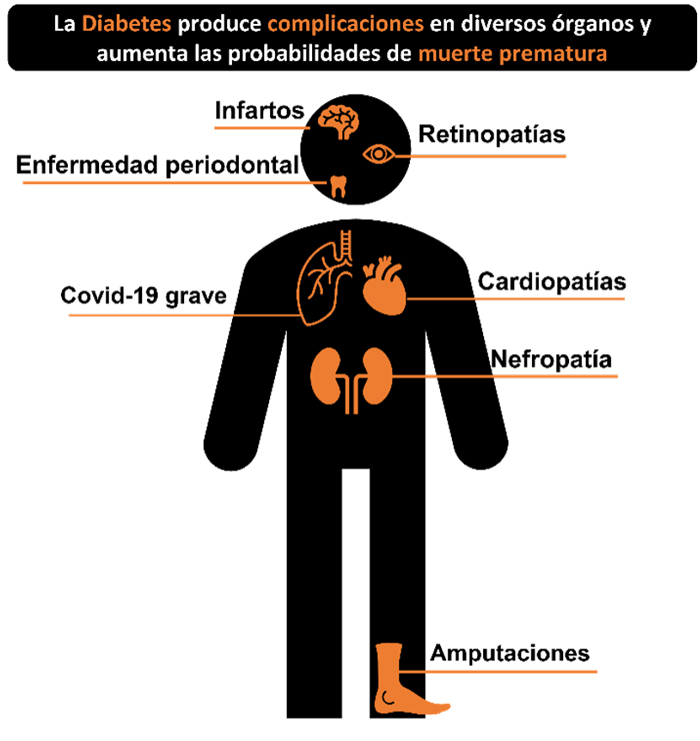

Las personas en buen estado de salud no tienen problemas con los procesos de cierre de heridas; sin embargo, en el mundo existen millones de personas con heridas crónicas, las cuales son consecuencia de padecimientos complejos. Un ejemplo claro son los pacientes con diabetes mellitus, que a menudo sufren complicaciones como la úlcera diabética, la cual es producto del retraso del proceso normal de cicatrización. Actualmente, hay varias terapias que pueden ayudar en los procesos de cierre de heridas crónicas, que van desde los tratamientos más tradicionales, como el retiro de piel muerta, hasta aquellos que incluyen el uso de piel artificial o materiales avanzados. No obstante, estos últimos son tratamientos costosos y complejos, lo que los hace poco accesibles, especialmente en países en vías de desarrollo. Por ello, en este artículo se abordan los retos relacionados con los tratamientos principales para las heridas crónicas.

Palabras clave: heridas crónicas, retos, tratamiento.

Chronic Wounds: challenges for their treatment

Abstract

People in good health do not have problems with wound closure processes; however, in the world there are millions of people with chronic wounds, which are the consequence of complex conditions. A clear example is patients with diabetes mellitus, who often suffer from complications such as diabetic ulcers, the product of a delay in the normal healing process. Several therapies help in the closure of chronic wounds, from the most traditional ones, such as the removal of dead skin, to those that include the use of artificial skin or advanced materials. However, the latter are expensive and complex treatments, which makes them little accessible, especially in developing countries. Therefore, this article addresses the challenges related to the main treatments for chronic wounds.

Keywords: chronic wounds, challenges, treatment.

Introducción

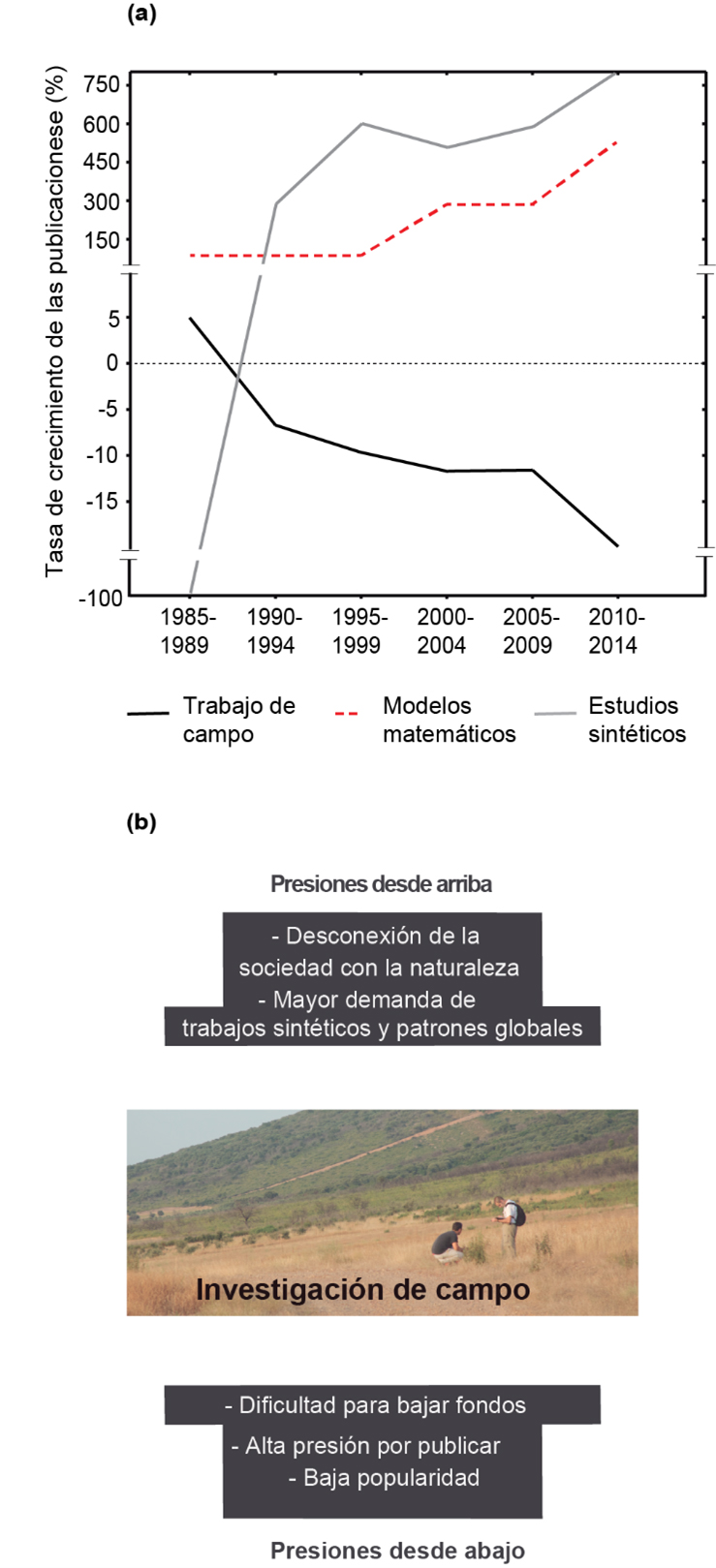

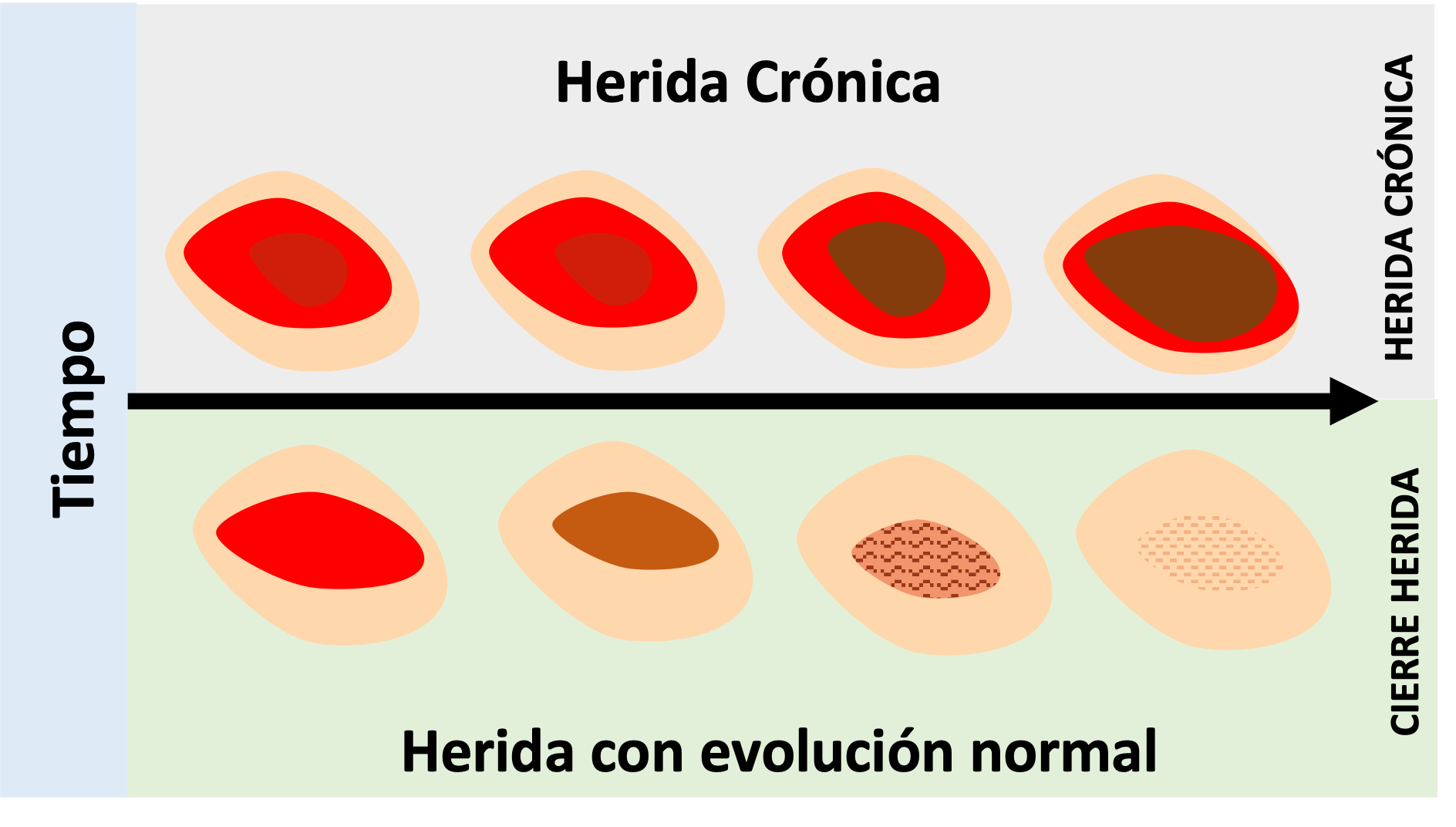

Una herida crónica se puede definir como una lesión que daña a la piel, es decir, que interrumpe su continuidad o integridad. Su característica principal es que no progresa de forma normal y ordenada para alcanzar su reparación (Bowers y Franco, 2020), en consecuencia, es una herida difícil de curar. De hecho, las heridas crónicas se diferencian de las agudas porque estas últimas son capaces de sanar en el tiempo esperado (ver figura 1). Los ejemplos más comunes de heridas crónicas son las úlceras diabéticas, las úlceras varicosas y las úlceras por presión (Frykberg y Banks, 2015).

Figura 1. Comparación entre una herida crónica y una herida con evolución normal. La principal diferencia es que la herida crónica no cierra en el tiempo esperado (Bowers y Franco, 2020).

Es importante destacar que los problemas de salud relacionados con las heridas crónicas han llevado a los científicos y médicos a trabajar en tratamientos novedosos que ayuden a curar las heridas de los pacientes. El surgimiento de estos tratamientos se remonta a muchos años atrás, cuando se usaban diferentes mezclas de sustancia naturales o materiales que se aplicaban en las heridas para absorber el exudado, proteger la herida del exterior o para aliviar la lesión (Shah, 2011). Por ejemplo, en México, se ha documentado que los mayas utilizaban gusanos para la remoción de tejido muerto de las heridas, proceso que se conoce actualmente como desbridamiento , el cual que ayuda a mantener la herida limpia, lo que favorece una adecuada cicatrización. Asimismo, los mayas usaban diferentes preparaciones derivadas de plantas para curar las heridas (Hobson, 2016).

Los enfoques usados antiguamente para el tratamiento de las heridas no son del todo ajenos a los procesos de curación actuales, en los que se usan materiales llamados apósitos 1 con propósitos muy similares, como, por ejemplo, proteger la herida). Un apósito es un material que puede tener diferentes funciones entre las que podemos mencionar las siguientes: proteger la herida, absorber exudados, y promover el proceso de cicatrización (Fornes Pujalte et al., 2008). Sin embargo, también existen nuevos avances de la ingeniería en los que se combinan materiales con células o moléculas activas sintéticas o incluso biológicas, que ayudan a los procesos de cicatrización o de cierre de heridas de forma activa (Przekora, et al., 2020).

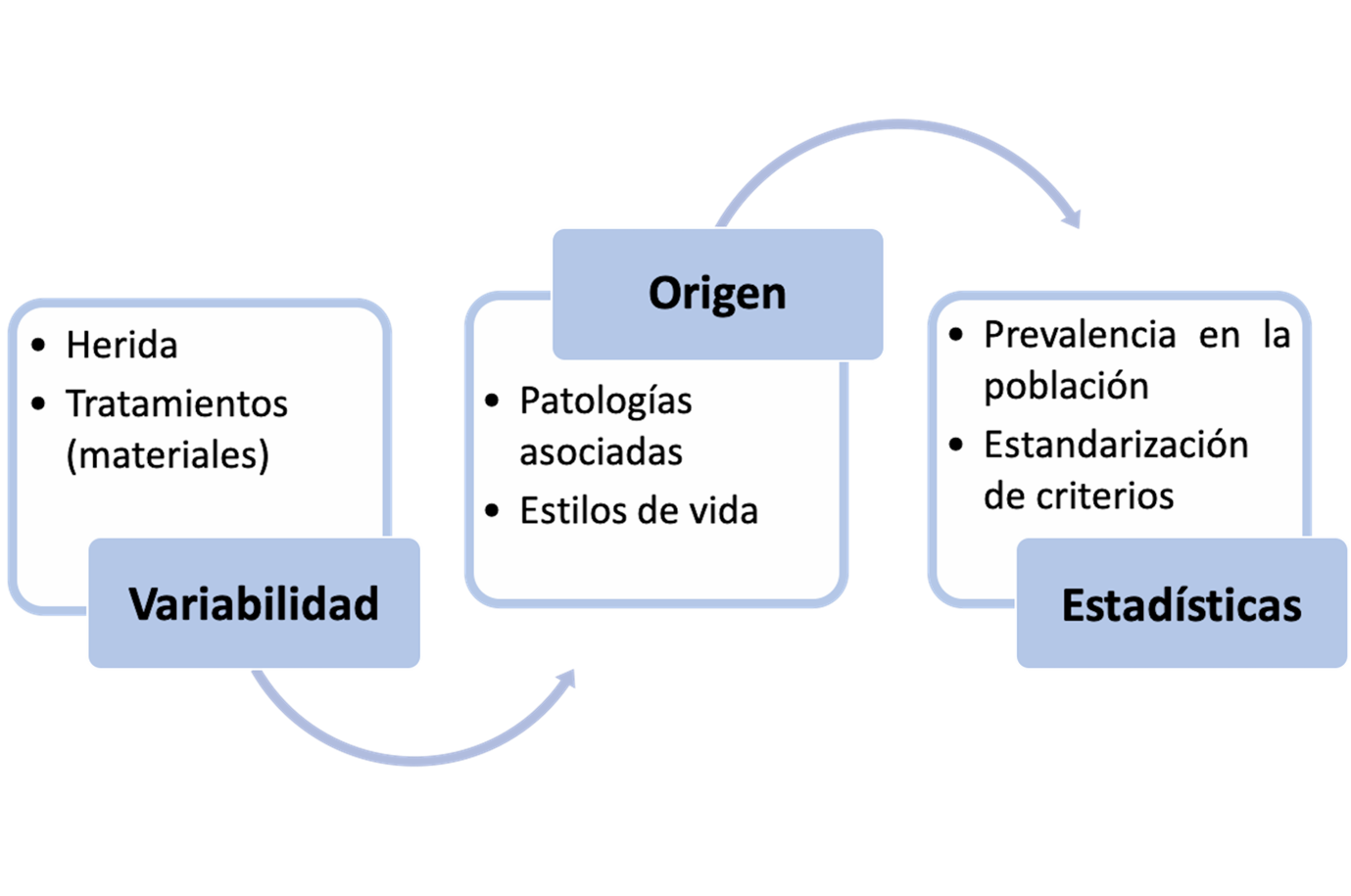

A pesar de que se han hecho grandes esfuerzos y avances en el estudio y curación de las heridas crónicas, existen todavía muchos retos. Esto se puede atribuir en gran parte a la variabilidad de las heridas, ya que se pueden encontrar heridas con diferente profundidad, incluso diferentes formas y orígenes de la lesión. Este abanico de características hace difícil saber cuáles heridas van a progresar favorablemente en el caso de personas con complicaciones (ejemplo: diabetes) y, por lo tanto, su tratamiento representa un desafío.

En el caso de México, el manejo de las heridas crónicas se ha enfocado en diferentes estrategias como, por ejemplo: programas de capacitación y educación para los profesionales de salud, guías de práctica clínica, así como la promoción del uso de tecnología y terapias avanzadas. Sin embargo, estas estrategias pueden variar de acuerdo con la región del país.

Heridas crónicas como un problema de salud

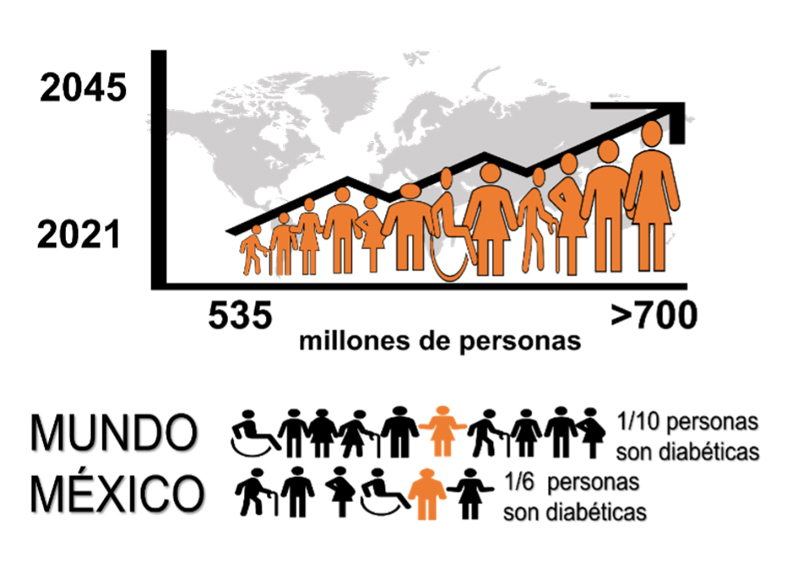

Uno de los factores que hace de las heridas crónicas un problema es el envejecimiento de la población, así como la prevalencia de la obesidad y otras enfermedades crónico-degenerativas, por lo que su tratamiento continúa siendo un reto clínico, social y económico. Más aún, la pandemia de covid-19 impactó negativamente en los pacientes con heridas crónicas, por ejemplo, muchos no pudieron dar seguimiento a sus tratamientos (Sen et al., 2021).

En el mundo y en particular en México es difícil encontrar datos actuales del número de personas que padecen de heridas crónicas; además de que los estudios sistemáticos de su prevalencia son escasos. Esto se debe a varios factores, uno de ellos tiene su origen en la definición de herida crónica : no hay un consenso claro de cuánto es el tiempo para que una herida sea considerada crónica (Martinengo, 2019). En la literatura se reporta que está de entre las cuatro semanas a los tres meses (Järbrink, et al., 2016), el cual es un marco de tiempo amplio. Incluso en algunas definiciones se conceptualiza a una herida crónica como aquella que no ha sanado en dos semanas (Liu, et al., 2017).

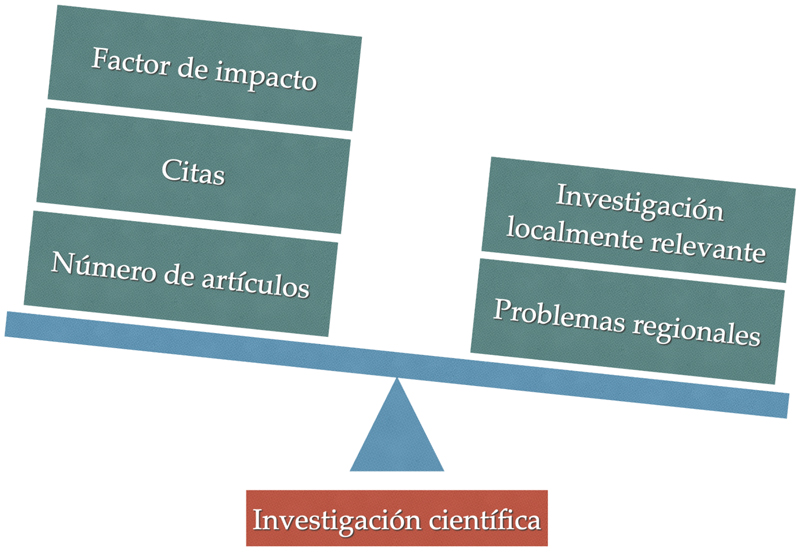

Otro aspecto incluye la heterogeneidad de los estudios, que hace difícil realizar comparaciones sistemáticas. Sin la información de una estadística precisa, el tratamiento y seguimiento de los pacientes que viven con heridas crónicas se vuelve una tarea compleja. Esto impide que el gobierno establezca a las heridas crónicas como prioridades. Así, un manejo adecuado debería partir también del estudio de la prevalencia y características de estas lesiones en la población (Järbrink, et al., 2016; Graves Zheng, 2014; ver figura 2).

Figura 2. Principales retos en la curación de heridas crónicas (Järbrink, et al., 2016; Martinengo, 2019; Sen, et al., 2021).

Estrategias para el tratamiento de heridas

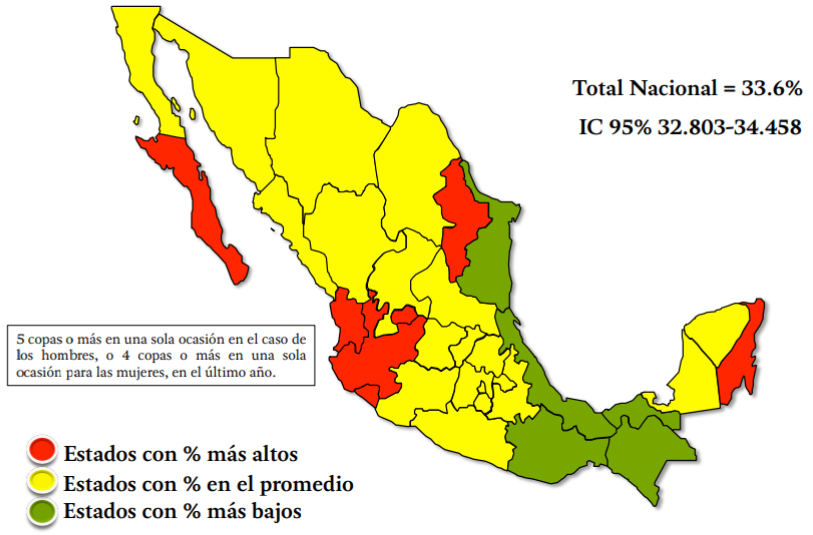

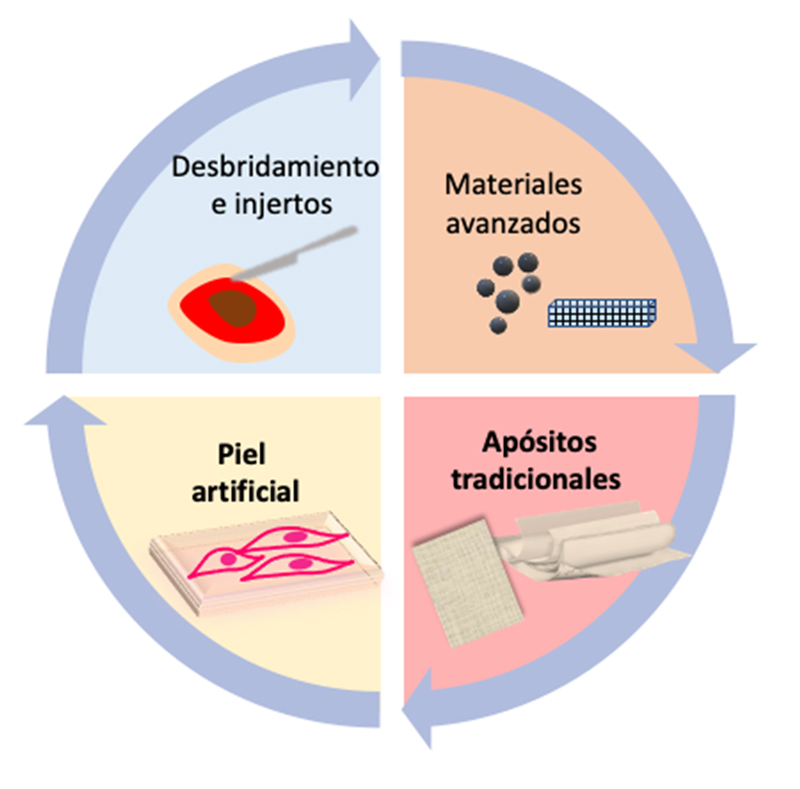

Las estrategias que se usan para el tratamiento de las heridas son variadas, pero entre las principales están el desbridamiento, el uso de apósitos tradicionales, así como la utilización de materiales avanzados y desarrollos de estrategias biotecnológicas y de cultivo celular como la piel artificial (Han y Ceilley, 2017; Rezvani Ghomi et al., 2019 y Przekora, 2020; ver figura 3). Otros tratamientos incluyen el uso de autoinjertos (tomar piel sana del paciente) o aloinjertos (piel cadavérica). Sin embargo, a pesar de que tienen un rol importante en la actualidad, estos tratamientos tienen condiciones específicas para poder ser llevados a cabo y la dificultad, en su caso, de encontrar donadores.

Figura 3. Representación de los principales tratamientos de las heridas crónicas, divididos en cuatro áreas: desbridamiento, apósitos tradicionales, materiales avanzados y piel artificial (Han y Ceilley, 2017; Rezvani Ghomi, et al. 2019 y Przekora, 2020).

Desbridamiento y apósitos

Hay que tener en mente que curar una herida crónica no implica sólo limpiarla o colocar una gasa. Para lograr el cierre de una herida primero se debe de tener claridad acerca de su origen (etiología); el objetivo es siempre lograr la cicatrización en el menor tiempo posible.

Una de las estrategias más empleadas y que se debe mencionar en el tratamiento de las heridas es el desbridamiento , que se refiere a la eliminación de tejido que ya no es viable. Se ha establecido que este proceso es una parte esencial en la curación; sin embargo, no existe una guía universal del tiempo oportuno o la frecuencia con que se debe realizar este proceso (Han y Ceilley, 2017), ya que depende del tipo y causa de la herida crónica.

Este procedimiento, aunque parece simple, es de vital importancia y la dificultad consiste en tratar de salvar la mayor cantidad de piel sana posible. Para lograrlo, existen diferentes técnicas o métodos como el desbridamiento mecánico y el quirúrgico. El primero usa fuerza mecánica; es una técnica que se considera efectiva en relación con el costo, pero comúnmente es dolorosa y llega a retirar incluso tejido sano. El método quirúrgico se realiza bajo anestesia; sin embargo, también llega a retirar tejido sano. Asimismo, y de manera más reciente, existe la tecnología jet de fluidos y la de terapia ultrasónica, que se caracterizan por ser estrategias más precisas y que evitan el uso del bisturí, además de que ayudan a eliminar el tejido dañado sin afectar al sano. Asimismo, desde el año 2006 ha surgido el llamado desbridamiento combinado , que, como su nombre lo dice, consiste en utilizar más de una sola técnica o método (Liu, et al., 2017).

Aunque es bien conocido entre los trabajadores de la salud que el desbridamiento es clave para el tratamiento de las heridas crónicas, también existen desventajas, pues el procedimiento corre el riesgo de terminar con sangrado excesivo (Manna, et al., 2021), irritación, daño de tejido sano e incluso una posible infección. Por esta razón, a la par del desbridamiento se usan diferentes materiales para ayudar al proceso de cierre de heridas.

Los materiales que son empleados para el tratamiento de heridas se han denominado comúnmente apósitos (Britto, et al., 2021). Éstos están fabricados de una variedad de materiales, dependiendo de su propósito; algunos de los más usados incluyen los compuestos de polímeros naturales o sintéticos (ejemplo: hidrocoloides). La función principal de los apósitos es proteger la herida para evitar su infección; están específicamente diseñados para entrar en contacto directo con la zona afectada y promover el proceso de cicatrización. Con el tiempo, la mejora de estos materiales ha permitido abarcar otras capacidades como la absorción de exudado y mantener un ambiente húmedo (Han y Ceilley, 2017).

Existen una gran variedad de apósitos en el mercado, que abarcan desde las gasas, hasta las espumas y los geles (Rezvani Ghomi, et al. 2019). La selección del apósito va a depender del tipo, profundidad, ubicación y extensión de la herida; otros factores a tomar en cuenta es la cantidad de secreción y si existe infección (Rezvani Ghomi, et al., 2019). De hecho, la misma variabilidad y naturaleza de las heridas crónicas han derivado en el surgimiento de diferentes tipos de apósitos.

Entre los materiales usados como apósitos se encuentran los hidrogeles, que son mezclas de polímeros con agua. También podemos mencionar a las gasas, que se combinan con iodo o con nanopartículas de plata para ayudar a combatir las bacterias (Shi et al, 2020; Bigliardi, et al., 2017; Rahim, et al., 2017).

En general, la gran cantidad de apósitos disponibles contribuye a que los tratamientos pueden diferir considerablemente de hospital a hospital en una misma ciudad. A pesar de que existen guías para el tratamiento de las heridas y para apoyar en la selección de los materiales a ocupar, éstos dependen también de los recursos económicos disponibles.

Piel artificial y materiales avanzados

La piel artificial ha sido desarrollada gracias a la ingeniería de tejidos (Przekora, 2020) y busca tener las mismas características y realizar las mismas funciones que la piel real. Para su desarrollo se usan materiales, células y otras moléculas biológicas que ayuden a regenerar la piel. Estas nuevas estrategias han surgido en respuesta a los pacientes que no responden a las terapias tradicionales (Dearman, et al, 2021).

Para crear la piel artificial se utilizan comúnmente células de la piel, que se obtienen de piel sobrante de cirugías o del mismo paciente. Estos tratamientos son avanzados y costosos, ya que para su producción, transporte y almacenamiento requieren condiciones especiales y, por lo tanto, no pueden ser aplicados o no están disponibles en cualquier lugar. Asimismo, sus funciones van más allá de los apósitos, ya que se involucran directamente en los procesos de regeneración de la piel al contener componentes vivos, en este caso las células. Esta piel creada en laboratorio es un tratamiento que puede ser temporal, es decir, que cubre la herida mientras sana, o que puede ser aplicada de forma permanente.

Uno de los mayores retos que aún persiste en este tipo de tratamiento, además del costo, es la vulnerabilidad que tiene la piel artificial a una posible infección, esto debido a que puede tomar hasta dos semanas para que los vasos sanguíneos se puedan conectar a la nueva piel que se va formando. Los vasos sanguíneos son clave para que las bacterias no crezcan y causen infección. Por ello, nuevas investigaciones se enfocan en obtener piel artificial que promueva el crecimiento de los vasos sanguíneos (Dearman, et al, 2021, Shahin, et al., 2020).

Panorama futuro y soluciones

El panorama del tratamiento de las heridas crónicas está en constante evolución, ya que depende de las condiciones de cada país, así como del contexto disponible en la atención médica. Algunas soluciones prometedoras se enfocan en el desarrollo de terapias avanzadas para acelerar el cierre de la herida, y en el uso de enfoques multidisciplinarios, que involucran la colaboración de profesionales de diferentes especialidades con el propósito de proporcionar un tratamiento integral.

Conclusiones

Las heridas crónicas son un problema de salud global que suele ser minimizado por la falta de estadísticas de su prevalencia y por la variabilidad de las lesiones y los tratamientos existentes. Desde hace muchos años se ha documentado el uso de materiales para ayudar a los procesos de cierre de herida; sin embargo, los tratamientos más novedosos, como la piel artificial, son costosos y poco accesibles para los sistemas de salud pública en México.

El reconocimiento de las heridas crónicas como un problema prioritario y la identificación de los retos que existen ayudarán y facilitaran el desarrollo de productos más accesibles y eficientes, que puedan ser usados en los pacientes que los necesitan. Al identificar las necesidades en el manejo de heridas crónicas, los investigadores y los profesionales de la salud pueden trabajar juntos para encontrar soluciones efectivas para el tratamiento y prevención de estas lesiones.

Finalmente, no hay que olvidar que el manejo efectivo de las heridas crónicas requiere de un enfoque multidisciplinarios y a la vez personalizados para atender los desafíos que representa cada paciente.

Referencias

- Bigliardi, P. L., Alsagoff, S. A. L., El-Kafrawi, H. Y., Pyon, J.-K., Wa, C. T. C., y Villa, M. A. (2017). Povidone iodine in wound healing: A review of current concepts and practices. International Journal of Surgery , 44 , 260-268. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2017.06.073.

- Bowers, S., y Franco, E. (2020). Chronic wounds: Evaluation and management. American Family Physician , 101 (3), 159-166. https://www.aafp.org/afp/2020/0201/p159.html.

- Britto, E. J., Nezwek, T. A., y Robins, M. (2021). Wound Dressings . StatPearls Publishing.

- Dearman, B. L., Boyce, S. T., y Greenwood, J. E. (2021). Advances in skin tissue bioengineering and the challenges of clinical translation. Frontiers in Surgery, 8 , 640879. https://doi.org/10.3389/fsurg.2021.640879.

- Fornes Pujalte, B., Palomar Llatas, F., Díez Fornes, P., Muñoz Mañez, V., y Lucha Fernandez, V. (2008, abril-mayo-junio). Apósitos en el tratamiento de ulceras y heridas. Enfermería Dematológica , (4), 16-19

- Frykberg, R. G., y Banks, J. (2015, septiembre). Challenges in the treatment of chronic wounds. Advances in Wound Care , 4 (9), 560-582. https://doi.org/10.1089/wound.2015.0635.

- Graves, N., y Zheng, H. (2014). The prevalence and incidence of chronic wounds: A literature review. Wound Practice Research: Journal of the Australian Wound Management Association , 22 (1). https://rb.gy/3jgaf.

- Han, G., y Ceilley, R. (2017). Chronic wound healing: A review of current management and treatments. Advances in Therapy , 34 (3), 599-610. https://doi.org/10.1007/s12325-017-0478-y.

- Hobson, D. W., Schuh, J. C. L., Zurawski, D. V., Wang, J., Arbabi, S., McVean, M., y Funk, K. A. (2016). The first cut is the deepest: The history and development of safe treatments for wound healing and tissue repair: The history and development of safe treatments for wound healing and tissue repair. International Journal of Toxicology , 35 (5), 491-498. https://doi.org/10.1177/1091581816656804.

- Järbrink, K., Ni, G., Sönnergren, H., Schmidtchen, A., Pang, C., Bajpai, R., y Car, J. (2016). Prevalence and incidence of chronic wounds and related complications: a protocol for a systematic review. Systematic Reviews , 5 (1). https://doi.org/10.1186/s13643-016-0329-y.

- Liu, W.-L., Jiang, Y.-L., Wang, Y.-Q., Li, Y.-X., y Liu, Y.-X. (2017). Combined debridement in chronic wounds: A literature review. Chinese Nursing Research , 4 (1), 5-8. https://doi.org/10.1016/j.cnre.2017.03.003.

- Manna, B., Nahirniak, P., y Morrison, C. A. (2021). Wound Debridement . StatPearls Publishing.

- Martinengo, L., Olsson, M., Bajpai, R., Soljak, M., Upton, Z., Schmidtchen, A., Car, J., y Järbrink, K. (2019). Prevalence of chronic wounds in the general population: systematic review and meta-analysis of observational studies. Annals of Epidemiology , 29 , 8-15. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2018.10.005.

- Przekora, A. (2020). A concise review on tissue engineered artificial skin grafts for chronic wound treatment: Can we reconstruct functional skin tissue in vitro? Cells , 9 (7), 1622. https://doi.org/10.3390/cells9071622.

- Rahim, K., Saleha, S., Zhu, X., Huo, L., Basit, A., y Franco, O. L. (2017). Bacterial contribution in chronicity of wounds. Microbial Ecology , 73 (3), 710-721. https://doi.org/10.1007/s00248-016-0867-9.

- Rezvani Ghomi, E., Khalili, S., Nouri Khorasani, S., Esmaeely Neisiany, R., y Ramakrishna, S. (2019). Wound dressings: Current advances and future directions. Journal of Applied Polymer Science , 136 (27), 47738. https://doi.org/10.1002/app.47738.

- Sen, C. K. (2021). Human wound and its burden: Updated 2020 compendium of estimates. Advances in Wound Care , 10 (5), 281-292. https://doi.org/10.1089/wound.2021.0026.

- Shah, J. B. (2011). The history of wound care. The Journal of the American College of Certified Wound Specialists , 3 (3), 65-66. https://doi.org/10.1016/j.jcws.2012.04.002.

- Shahin, H., Elmasry, M., Steinvall, I., Söberg, F., y El-Serafi, A. (2020). Vascularization is the next challenge for skin tissue engineering as a solution for burn management. Burns Trauma , 8 , tkaa022. https://doi.org/10.1093/burnst/tkaa022.

- Shi, C., Wang, C., Liu, H., Li, Q., Li, R., Zhang, Y., Liu, Y., Shao, Y., y Wang, J. (2020). Selection of appropriate wound dressing for various wounds. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology , 8 , 182. https://doi.org/10.3389/fbioe.2020.00182.

Recepción: 28/2/2022. Aprobación: 27/07/2023.