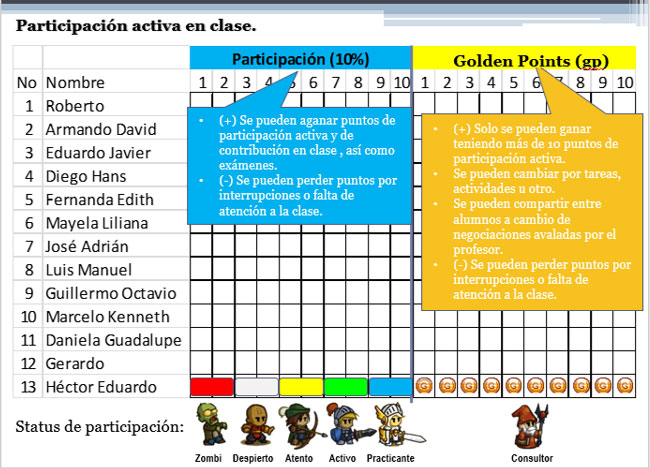

Vol. 23, núm. 3 mayo-junio 2022

El cuerpo como discurso a través del tatuaje

Melissa Priego Díaz CitaResumen

Hasta hace un par de décadas, en el siglo xx, llevar la piel tatuada generaba diversos prejuicios. En la actualidad, el tatuaje ya no se relaciona exclusivamente con la pertenencia a ciertas subculturas o contraculturas, sino como un medio de expresión de la individualidad que, incluso, puede ser considerarlo como arte. Desafortunadamente, los tatuajes continúan sufriendo rechazo por cierta parte de la sociedad. Por ello, el presente texto tiene como objetivo principal brindar información sobre los tatuajes, buscando generar la oportunidad de ver y entender con mayor aceptación el concepto tatuaje y a aquellos que lo portan.

Palabras clave: tatuaje, arte, expresión, discriminación, sociedad.

The body as speech through tattoos

Abstract

Until a couple of decades ago, in the 20th century, having a tattooed skin generated various prejudices. Nowadays, tattoos are no longer exclusively related with certain subcultures or countercultures, but are regarded instead as a way of expressing individuality, even as art. Unfortunately, tattoos continue to be rejected by a certain part of society. For this reason, the main objective of this text is to provide information about tattoos, seeking to understand with acceptance the concept tattoo as well as those who wear them.

Keywords: tattoo, art, expression, discrimination, society.

Introducción

¿Cómo es que el cuerpo humano puede considerarse un medio de comunicación? Esta investigación pretende funcionar como una herramienta de comprensión de la manera en la que los tatuajes forman parte de la expresión del individuo. Este principal objetivo sirve como punto de partida para difundir la historia de los tatuajes, el camino que han recorrido a través de los años y la manera en que poco a poco han sido integrados dentro de la sociedad.

Se brinda información precisa sobre los tatuajes corporales, buscando que se pueda entender con mayor aceptación el concepto tatuaje, en toda la extensión de la palabra. Para algunas personas, el tema de los tatuajes sigue siendo tabú, por lo que es importante difundir información veraz y puntual para que la sociedad pase de la desestimación a la aceptación de los tatuajes.

Asimismo, esta investigación tiene como propósito abrir un espacio para aquellas personas que forman parte del mundo de los tatuajes y que por medio de ellos hacen uso de sus cuerpos como instrumento de expresión personal. De hecho, la hipótesis de la que se partió es que debido a que el tema de los tatuajes ha ganado mayor popularidad durante los últimos años, mayor es el número de personas que han utilizado su cuerpo como lienzo convirtiéndolo en un instrumento de expresión simbólica que narre su esencia.

Se recopiló información a través de métodos exploratorios y descriptivos. Los primeros para observar y estudiar la problemática escasamente definida y lograr una comprensión más clara. Los segundos, por medio de entrevistas y estudios de casos reales, con la finalidad de identificar si los tatuajes van más allá de la expresión artística o si funcionan como la representación general de la persona que los porta en su piel.

El inicio de todo

Se cree que los tatuajes nacen en el mundo moderno y que su práctica es contemporánea. A pesar de esta creencia, el primer registro que se tiene de ellos es en dos momias egipcias, un hombre y una mujer, que datan del año 3100 antes de la era común (a. e. c.). De acuerdo con los registros del British Museum en Londres, estos hallazgos se realizaron cerca de Gebelein a finales del siglo xix (Forssmann, 2020).

Por un lado, gracias a los avances tecnológicos, se pudo determinar que la momia masculina, conocida como Gebelein Man A, fue un jóven de entre 18 a 21 años, que falleció a causa de una puñalada en la espalda (ver figura 1). Por medio de rayos infrarrojos, se pudo notar que tenía tatuajes que simbolizaban el poder o la fuerza, lo que se representaba mediante animales con cuernos. Por otro lado, la momia femenina, nombrada Gebelein Woman, también tenía el cuerpo tatuado. Cuatro de los tatuajes formaban una “S” de manera lineal. Además había otro que representa un bastón torcido. Al estudiarlos en conjunto, se llegó a la conclusión de que posiblemente representen el estatus de aquella época: valentía, magia y hasta protección.

Figura 1. Momia masculina de Gebelein, que tenía tatuajes en su cuerpo (Jack1956, 2008).

Atribución-CompartirIgual 3.0 No portada (CC BY-SA 3.0).

Tiempo después, en septiembre de 1991, durante una expedición por los Alpes de Ötzal, dos alpinistas descubrieron el cuerpo de un hombre momificado con 77 tatuajes: 68 de ellos estaban ubicados de forma lineal en su muñeca izquierda, otros 2 en la zona lumbar, 5 en la pierna derecha y 2 en la izquierda. Esta momia, llamada Ötzi, data del milenio iv a.e.c. y se le conoce como “el hombre de hielo” (ver figura 2).

Figura 2. Momia Ötzi, “el hombre de hielo”, con 77 tatuajes (120, 2011).

Atribución-CompartirIgual 3.0 No portada (CC BY-SA 3.0).

Los tatuajes han estado presentes en las sociedades a través de los años, en diversas épocas y culturas, y cada una de éstas le ha dado un sentido y connotación totalmente diferente. En Egipto se descubre la momia de la sacerdotisa de la diosa de Hathor, Amunet, que tiene tatuajes en forma de puntos y líneas. Después, se descubrió que la momia de Asecond tenía tatuados los mismos patrones, lo que sugiere que los tatuajes eran exclusivos de las sacerdotisas.

En la cultura oriental, el tatuarse era un hábito meramente comercial, debido a que se encontraba dentro de las rutas de India, Japón y China. Además en Japón los tatuajes eran utilizados para identificar y diferencias a los criminales. Posteriormente, la mafia japonesa llamada Yakuza destinó el tatuaje como prueba de lealtad y valentía, y, en el siglo xviii cuando Matshuhito se convierte en emperador gracias a sus ideologías, el tatuaje comienza a considerarse como arte (asr, 2018).

En América del Norte, en cambio, los tatuajes eran una marca simbólica que representaba el vencimiento de obstáculos para poder así llegar a la muerte; por lo tanto, se les relaciona con el mundo mágico, religioso y espiritual. En América Central, el tatuaje era símbolo de representación de los dioses aztecas, en específico, para rendirle honor al dios Quauhtli (asr, 2018).

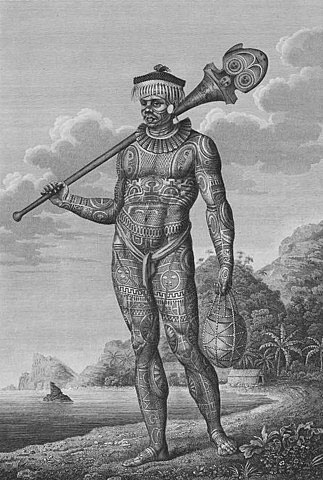

En el mismo sentido, en la civilización Marquesina, se escribió sobre los tatuajes 200 años después de su descubrimiento. Aquí los tatuajes tenían una relación erótica y sexual en las mujeres, mientras que para los hombres eran lo contrario, ya que representaban lo mágico y religioso. Ahora bien, dentro de la cultura polinesia, a los tatuajes se les daba un sentido mucho más artístico debido a que eran realizados con elementos geométricos, embellecidos con una constante renovación, hasta que se logra cubrir todo el cuerpo. Esto significaba respeto dentro de la comunidad y, al mismo tiempo, imponía miedo en la batalla para que el enemigo no se acercara (ver figura 3). En la isla de Pascua, el tatuaje tenía un fin estético, pues gracias a ellos el cutis se conservaba libre de arrugas. Para la elaboración de tatuajes se utilizaban huesos afilados o espinas de pescado. Además, cada parte del cuerpo tenía un nombre especial. De manera particular, este hábito era realizada en todo el cuerpo como parte de sus ritos, fiestas o ceremonias y a su vez era elemento fundamental de su vestimenta (asr, 2018).

Figura 3. Tatuajes en un guerrero Nuku Hiva de las islas polinesias (Tilesius von Tilenau, 1813).

Significado

La Real Academia Española menciona que la palabra tatuar significa “Grabar dibujos en la piel humana, introduciendo materias colorantes balo la epidermis, por las punzadas o picaduras previamente dispuestas. Marcar, dejar huella en alguien o algo” (rae).

No obstante, la palabra tatuaje en realidad proviene del samoano tatú, que significa marcar o golpear dos veces; haciendo referencia al método tradicional de aplicación de los diseños (Lafuente, 2013). A partir del año 306 de la era común (e. c.) esta práctica pierde totalmente ese significado debido a que Constantino i, emperador romano, comenzó a utilizar los tatuajes como distintivo de los criminales y, en el siglo xv, en Edad Media se los relacionaría con lo diabólico. En el período de la segunda guerra mundial, se empleó el tatuaje para marcar a los prisioneros en los campos de concentración para identificarlos y humillarlos, ya que la religión judía prohíbe marcas en el cuerpo de cualquier tipo (Canales, 2022).

El arte del tatuaje y la adversidad de los prejuicios

Es entre los sesenta y setenta cuando los tatuajes se popularizan alrededor de todo el mundo. Durante esta época se comienzan a considerar como un arte, gracias a la cultura hippie y sus diseños multicolores. A pesar de este cambio visual, la sociedad continuó con los prejuicios anteriormente impuestos. Por desgracia, hoy en día el tatuaje sigue en la batalla de ser aceptado socialmente.

José Rivera expone en su artículo “El tatuaje en México: prejuicio, clandestinidad y aceptación” que, en este país, la aceptación social de dicha práctica es reciente. Hasta antes de 1990, ser tatuador o estar tatuado no significaba, bajo ningún concepto, tener un alto orden jerárquico. Al contrario, quien tuviera cualquier trazo en su cuerpo era considerado un exconvicto, pues se suponía que esa marca se la habrían realizado en la cárcel. Por lo tanto, dentro de la sociedad civil, era casi un asunto delincuencial (Guadarrama, 2020).

El concepto de los tatuajes ha sufrido diversos cambios simbólicos y, aunque actualmente las ideologías se han transformado a un sentido más positivo, se sigue teniendo la idea de que desvalorizan a las personas. Asimismo, en el ambiente laboral es mucho más probable que una persona con tatuajes sufra algún tipo de rechazo o discriminación, en especial si son muy visibles, lo que puede disminuir las probabilidades de ser contratado en comparación con alguien que no tienen ningún tatuaje. Por fortuna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) publicó el 9 de diciembre del 2019 una norma que expresa que el uso de los tatuajes está protegido, por regla general, por derecho de libertad de expresión y desarrollo de la personalidad (scjn, 2019).

En la actualidad, los tatuajes se realizan con distintos estilos y técnicas, y su significado es totalmente personal. Por ende, poco a poco van ganando mayor aceptación dentro de la sociedad, además de que en los últimos años se ha estado debatiendo si deben de ser considerados como un arte. En este sentido, se puede decir que el arte nace de la necesidad de expresar algo, y puede generar sentimientos en quienes lo miran, oyen y/o presencian. Sin embargo, con el paso de los años definir lo qué es el arte y cuáles son los límites de lo artístico se ha convertido en una tarea complicada; por ello, existen defensores y detractores de la idea del tatuaje entendido como un concepto artístico (González Trejo, 2019).

Aún hoy en día, aspectos que engloban el tema de los tatuajes suelen someterse a un juicio desfavorable. Este vínculo negativo implica sentimientos o creencias de desvalorización, con un desacuerdo explícito, que muchas veces conlleva al desprecio hacia condiciones o características de las personas que tienen tatuajes, sin tener en cuenta que nuestros antepasados lo contemplaban y apreciaban como algo mágico, espiritual y religioso (Pereira, 2018). Al mismo tiempo, existen interpretaciones basadas en los diversos prejuicios establecidos por la sociedad.

No sólo los tatuajes han ido evolucionando, también los tatuadores. Estos últimos han puesto su trabajo y arte al servicio de las personas, lo que ha contribuido a un antes y un después en su percepción. Como ejemplo está el caso de Tatiana Makandaxu, diseñadora de profesión, que tatúa sin fines de lucro la aureola de las mujeres que padecieron cáncer de mama, con la finalidad de ayudarlas a recuperar la confianza y seguridad en ellas mismas (Miranda, 2018; ver figura 4).

Figura 4. Ejemplos de tatuajes en personas que padecieron cáncer de mama.

Crédito: Tatiana Makandaxu.

Un tatuaje se vuelve distintivo para la persona que lo porta, si el individuo decide que el diseño que se realizó es arte, entonces, lo es. Así, para que un tatuaje se convierta en arte basta con considerar dos visiones claras. La primera alude a la creación desde cero de un diseño que puede o no contener un sentimiento profundo para el artista y el portador: es arte por el simple hecho de ser único. La segunda idea responde a lo emocional, a la subjetividad del portador: si para él su diseño es resultado de una necesidad de llevar impregnado en la piel una imagen que represente un acontecimiento importante en su vida, eso será suficiente para ser considerado una obra de arte (Ayala, 2022).

La tecnología, las redes sociales y las diversas plataformas

Al relacionar el tatuaje con el arte, se refuerza la idea del uso del cuerpo humano como medio de expresión de experiencias y/o pensamientos personales. En pleno siglo xxi, gracias a la llegada de internet y nuevas tecnologías, se han observado avances que favorecen las técnicas utilizadas para tatuar. Las máquinas empleadas para tatuar han recorrido un largo camino de modificaciones y mejoras. Anteriormente éstas estaban fabricadas con materiales como hierro, acero y latón; los modelos más modernos se fabrican hoy en día con materiales más ligeros, como el aluminio, lo que facilita su manejo y les da mayor durabilidad. Al mismo tiempo que la tecnología ayudó a mejorar la fabricación de los instrumentos de trabajo, también trajo consigo una herramienta de mucha utilidad: las redes sociales. Éstas hacen posible que la información con respecto a los tatuajes llegue, informe e impacte a un mayor porcentaje de personas.

Sin duda alguna, la forma en que cada persona se expresa es diferente. Laura Pacheco Cuevas, en su artículo “La psicología detrás del tatuaje”, menciona que la psicología se debate entre dos puntos: el tatuaje por estética y los que lo hacen buscando una marca en su piel de algo importante para ellos; la determinación que conlleva realizarse un tatuaje es simbólica, incluso si es para adornar el cuerpo.

Así, en esta cultura en la que la apariencia física y la imagen son de suma importancia, el decidir tatuarse para hacer más estética alguna parte de nuestro cuerpo puede ser muy significativa (Pacheco Cuevas, 2020). En efecto, el tatuaje se ha convertido en un medio de comunicación para exteriorizar nuestra personalidad. Luis Gabriel Calderón Silva, en su tesis El tatuaje como elemento simbólico, expone lo siguiente, en palabras de Germán Vélez: “para mí el tatuaje es personal, cosas que yo quiero recordar, cosas que yo quiero tener en cuenta y que me hagan recordarme quien soy y para donde quiero ir, es más que todo personal” (cit. en Calderón Silva, 2014).

Dicho de otra manera, quienes se tatúan son seres humanos queriendo manifestar lo que les ha pasado en su vida por medio del arte corporal, a través de colores, figuras, líneas, etcétera. No se ponen un tatuaje pensando en el “qué dirán”, o si se verá bien, toman la decisión para ellos mismos. Esto es importante porque, de acuerdo con el filósofo, sociólogo, economista y psicoanalista Cornelius Castoriadis, no puede haber una sociedad sin las características individuales de cada uno; ya que las particularidades hacen que la sociedad pueda evolucionar cuando cada ser humano va evolucionando. Así, la sociedad es una creación y al mismo tiempo creación de sí misma (Calderón Silva, 2014).

Reflexiones finales

En definitiva, el significado del tatuaje ha ido cambiado en el tiempo, las diferentes culturas, los diversos significados, los variables pensamientos e incluso los prejuicios. Hoy en día esta práctica suele ser tan común entre los jóvenes de nuestra sociedad que buscan poder expresarse a través de su cuerpo, al utilizar su piel como medio de comunicación para transmitir sus ideas, su juicio, su forma de ver la vida.

A través del lienzo que cada individuo posee, éste es utilizado como instrumento de expresión simbólica, narrativa y visual, para así manifestar lo que quiere esa persona. Se trata de trasladarnos al pasado sin movernos del presente, de usar nuestro cuerpo para representar quienes somos, de elegir nuestro discurso individual a través del tatuaje.

Referencias

- 120. (2011, 22 de mayo). Otzi-Quinson [fotografía]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otzi-Quinson.jpg.

- ASR. (2018, 10 de abril). Retrospectiva: Historia del tatuaje. graum Festival. https://graumfest.com/retrospectiva-historia-del-tatuaje/.

- Ayala, R. (2022, 31 de enero). ¿En qué momento un tatuaje se vuelve una obra de arte? Cultura Colectiva. https://culturacolectiva.com/arte/tatuajes-y-arte/.

- Jack1956. (2008, 5 de enero). [Un cuerpo momificado de un hombre predinastía egipcia en el Museo Británico] [fotografía]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bm-ginger.jpg.

- Calderón Silva, L. G. (2014). El tatuaje como elemento simbólico [Proyecto de grado para optar al título de Comunicador Social-Periodista, Universidad Autónoma de Occidente]. Repositorio Eductativo Digital. https://cutt.ly/zDDLLRM.

- Canales, I. (2022, 30 de enero). La historia del tatuaje y su evolución sobre la piel. Cultura Colectiva. https://cutt.ly/1DDZw0p.

- Forssmann, A. (2020, 21 de septiembre). Descubiertos los tatuajes figurativos más antiguos en 2 momias egipcias. Historia. National Geographic. https://cutt.ly/xDDZrM7.

- González Trejo, M. (2019, 14 de octubre). ¿Los tatuajes son una obra de arte? Yaconic. https://www.yaconic.com/tatuajes-obra-arte/.

- Lafuente, S. (2013, 8 de julio). Origen de la palabra tatuaje. Hamahiru Ink. https://www.hamahiru13ink.com/origen-de-la-palabra-tatuaje/.

- Miranda, P. (2018, 3 de junio). Tatuajes para superar el cáncer de mama. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/tatuajes-para-superar-el-cancer-de-mama.

- Pacheco Cuevas, L. (2018, 30 de septiembre). Psicología y tatuajes: algunos datos curiosos. Centi Psicólogos. https://cenitpsicologos.com/psicologia-y-tatuajes-algunos-datos-curiosos/.

- Pereira, M. (2017, 20 de enero). ¿Cómo nacen los prejuicios? ISEP. https://www.isep.es/actualidad/como-nacen-los-prejuicios/.

- Real Academia Española. (2014). Tatuar. En Diccionario de la lengua española (23.a ed., versión 23.4). https://dle.rae.es/tatuar.

- Rivera Guadarrama, J. (2020, 12 de enero). El tatuaje en México: prejuicio, clandestinidad y aceptación. La Jornada. https://cutt.ly/KDDXVSq.

- Rojas Bolaños, S. Y. (2009). El tatuaje: Imagen y estigmatización social, análisis desde la psicología gestalt social [Tesis de Licenciatura en Psicología, Tecnológico Universitario de México]. http://132.248.9.195/ptd2009/marzo/0641137/0641137_A1.pdf.

- Tilesius von Tilenau. W. G. (1813). Nuku Hiva Warrior1 [obra de arte]. Wikimedia Commons. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuku_Hiva_Warrior1.jpg.

- Suprema Corte de Justicia de la Nación [SCJN]. (2019, 06 de diciembre). Tatuajes. Su uso está protegido, por la regla general, por el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de expresión. Seminario Judicial de la Federación. https://cutt.ly/LFueYoE.

Recepción: 08/12/2021. Aprobación: 03/03/2022.